Алексей Ремизов - Том 2. Докука и балагурье

- Название:Том 2. Докука и балагурье

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Русская книга

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-268-00484-0, 5-268-00482-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Ремизов - Том 2. Докука и балагурье краткое содержание

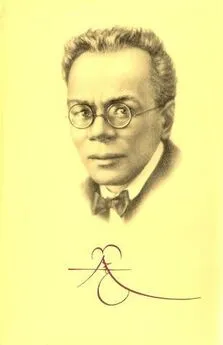

Во 2-й том Собрания сочинений А. М. Ремизова «Докука и балагурье» включены основные сборники и циклы его сказок. Для Ремизова мир сказки — отражение народного миросозерцания. Открывает том сборник «Посолонь», где по ходу солнца сменяются времена года, а вместе с ними — фольклорные обряды, сохранившиеся в сказках, загадках, считалках и детских играх. Разные грани народного взгляда на мир отражены в сборниках «Русские женщины», «Докука и балагурье» и др. Ремизова по праву считали лучшим сказочником начала XX века. Его сказки высоко ценили А. Блок, М. Волошин, Андрей Белый и другие писатели Серебряного века.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 2. Докука и балагурье - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Заветные сказы

Заветные сказы *

Печатается по изданию: Заветные сказы. Пб.: Алконост, 1920 (на обороте титульного листа обозначено «Настоящее издание отпечатано в количестве трехсот тридцати трех нумерованных экземпляров»).

Цикл создавался в течение шести лет с 1906 по 1912 год. Первый «сказ» — Гоносиева повесть «Что есть табак» — был написан на Святках 1906 года в селе Берестовец Борзненского уезда Черниговской губернии, где в семье родных Серафимы Павловны жила дочь Ремизовых Наташа. Вскоре он был прочитан в Петербурге в присутствии К. А. Сомова, Л. С. Бакста и А. Н Бенуа. Это чтение носило ритуальный характер, так как было частью традиционного святочного действа в доме писателя.

Сохранились письма, проливающие свет на то, что происходило во время таких праздничных «сборищ». К примеру, приглашая А. Н. Бенуа посетить его в Крещенский сочельник 1908 года, «когда в полночь чудо из чудес бывает — звери заговаривают по-человечьи», Ремизов писал «5 Генваря по обычаю прошлых лет празднуем Голодную Кутью и гадаем, вручая судьбу свою Козлу, который зримо присутствует и руководит гостями» (РНБ. Ф 137. Ед хр. 1467). В честь Козла сам хозяин исполнял ритуальный танец козловак. «Как жаль, что я не видел, как Вы плясали на святках козловак, — писал Ремизову Андрей Белый 10 января 1906 года. — Я, быть может, мог бы дать полезные сведения на этот счет: (как же, я ведь и музыку к козловаку сочинил — одной рукой наигрывать надо)» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 57).

Подобной атмосфере как нельзя лучше соответствовал ремизовский «святочный рассказ» По свидетельству самого писателя, замысел «Табака» возник под впечатлением «сеанса» в доме К. А Сомова, где демонстрировалась «эрмитажная редкость» кн Потемкина-Таврического, изготовленная «в точном размере и со всеми отличительными подробностями, с родимым пятном у „ствола расширения“» по воле императрицы Екатерины II «для назидания обмельчавшему потомству». Впоследствии именно этот «сеанс» стал тем «закладным камнем», на котором был выстроен ремизовский вариант мифа о петербургском периоде собственной литературной карьеры и шире — о Серебряном веке русской культуры, запечатленный в его книгах «Кукха», «Встречи», а также в специально написанном по просьбе Г. Чижова-Холмского рассказе «О происхождении моей книги о табаке» (Pans, 1983).

Работая над Гоносиевой повестью, Ремизов пользовался широким спектром источников, прежде всего многочисленными сказаниями «о происхождении табака». В своих филологических штудиях писатель опирался на концепции академика А. Н. Веселовского. Его работа «Разыскания в области русского духовного стиха» содержит наиболее важный материал для ремизовской повести. Стилистика «Табака» восходит к книге «Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле постриженника Святые Горы Афонския Инока Парфения» (М, 1856), откуда заимствован и ряд бытовых деталей жизни па Афоне, обыгрываемых в ироническом ключе.

В начале 1907 года писатель предпринял первую попытку опубликовать свой «апокриф» в журнале «Золотое руно». В ответ на это предложение редактор литературного отдела А. А. Курсинский писал Ремизову 5 марта 1907 года «Что касается „Табака“, то напечатать его, по моему мнению, было бы удобно, если бы Руно захотело прекратить свое существование, но, т<���ак> к<���ак> такого желания у него пока нет, то, конечно, он не будет напечатан» (РНБ Ф 634 Оп 1 Ед. хр 135)

К декабрю того же года возник новый проект — выпустить Гоносиеву повесть отдельным изданием с иллюстрациями Сомова (см. об этом в письме К. А. Сомова Ремизову от 16 декабря 1907 года — РЫБ Ф 634. Оп. 1 Ед. хр. 207) В 1908 году этот замысел был осуществлен совладельцем издательства «Сириус» С. Н. Тройницким, опубликовавшим повесть в количестве 25 экземпляров с тремя сомовскими иллюстрациями, моделью для которых послужила все та же «эрмитажная редкость». (В рукописной «традиции» ремизовских «сказов» и в первой публикации «Табак» посвящается Константину Андреевичу Сомову, однако в книге «Заветные сказы» это посвящение, как и посвящение «Царя Додона» в редакции 1912 года проиллюстрировавшему сказку Льву Баксту, снято.) Каждый экземпляр предназначался конкретному владельцу, что создавало вокруг этого издания особую атмосферу «причастности». Одним из «избранных» был В Я. Брюсов. В неопубликованном письме к Ремизову от 25 марта 1908 года он называл книгу «истинно-царским подарком» и особо подчеркивал: «Мне очень дорого, что среди двадцати пяти лиц, выбранных Вами из числа всех Ваших знакомых, Вы не забыли меня» (ГЛМ Ф 227 Оп 1 Ед хр 10).

Позже Брюсов был включен и в список лиц, которым предназначались именные экземпляры неосуществленного издания сказки «Царь Додон» (см письмо Ремизова к И. А Рязановскому от 21 сентября 1912 года — РЫБ Ф 634 Оп 1 Ед. хр. 31 Л 48). Рецензенты сразу же причислили эту книгу к разряду раритетов Так, например, Н Шигалеев писал: «Обыкновенно книжка, прежде чем сделаться библиографической редкостью, должна многое-многое пережить. <���…> А эта вот книжечка родилась и сразу безболезненно стала библиографической редкостью <���…> Об ней говорят, ее желают, ее экземпляра нельзя купить и за тысячу рублей <���…>» (Шигалеев Н «Табак» Алексея Ремизова Книжка для курящих // Весна. 1908 № 4 С [7]) Далее он приводил большие цитаты из «Табака», попутно выделяя его стилистические достоинства: «Книжечка прелюбопытная. Но интерес ее не в содержании, а в форме, в духе, в стиле сказа, в увертливости оборотов, в богатстве языка. <���…> Алексей Ремизов его понимает, любит, холит И его старинное монастырское сказание о табаке вещица филигранной чеканки. <���…> автор <���…> искусно держится стиля старинных монастырских сказаний. <���…> Цель книжки <���…> отнюдь не устрашение курильщиков Цель ее <���…> любование стилем, духом, языком» (Там же С [7–8])

Кроме того, в той же «Весне» (1908 № 6 С. [10]) за подписью Е. Либерберг была помещена «антисимволистская» пародия на «Табак» «Витцлипутцли (Посвящ А Ремизову, автору сказания о „Табаке“)» Другой рецензент М. Волошин тоже привел выдержку из ремизовского текста и отметил его стиль: «Это мастерски сделанная монастырская повесть, крепкий монашеский анекдот, который мог зародиться лишь в волосатом мозгу матерого, сильно выпившего монаха. А. Ремизов с обычным искусством сплел тонкую бисерную вязь редких чеканных, отшлифованных, искусно подобранных слов, и это мастерство языка составляет красивый контраст содержанию самой повести Образцово описание монастыря» (М. В. [Волошин М] [Рец] // Русь 1908 17(30) апр № 105 С 5)

Гораздо более сдержанный отзыв о «Табаке» прозвучал в анонимной рецензии на четвертый номер еженедельника «Весна»: «Интересны выдержки из составляющей библиографическую редкость „книжки“ Ал. Ремизова „Табак“, которой, будто бы, нельзя уже купить даже за 1000 рублей! Только потому, что издана в 25 экземплярах. Нельзя сказать, чтобы эта вещь была из лучших повестей Ремизова. Скорее наоборот. Лучше того, что собрано им в „Лимонаре“, он не дал, и „Табак“ не исключение. Если в прежних его рассказах чувствовалась фантазия, яркий темперамент, то здесь, кроме любования народным стилем, коллекцией редких старинных, народных словечек, ничего нет» (см.: Новая Русь. 1908. 20 сент. (3 окт). № 36. С. 3–4)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: