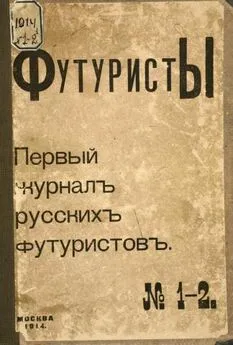

Владимир Маяковский - Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2

- Название:Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1914

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Маяковский - Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2 краткое содержание

«Первый журнал русских футуристов» выходит 6 раз в год книгами в 160–200 страниц с оригинальными рисунками. В журнале помещаются стихи, проза, статьи по вопросам искусства, полемика, библиография, хроника и пр.

В журнале принимают участие: Аксенов, Д. Болконский, Константин Большаков, В. Бурлюк, Давид Бурлюк, Н. Бурлюк, Д. Буян, Вагус, Васильева, Георгий Гаер, Egyx, Рюрик Ивнев, Вероника Иннова. Василий Каменский, А. Крученых, Н. Кульбин, Б. Лавренев, Ф. Леже, Б. Лившиц, К. Малевич, М. Митюшин, Владимир Маяковский, С. Платонов, Игорь Северянин. С. Третьяков, О. Трубчевский, В. Хлебников, Вадим Шершеневич, В. и Л. Шехтель, Г. Якулов, Эгерт, А. Экстер и др.

http://ruslit.traumlibrary.net

Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1910 году вышла книга «Садок Судей» (I) — в ней гениальный Виктор Хлебников встал во главе русской новой лит<���ературы>. В этой книжке, напечатанной на обоях, впервые был указан новый путь поэтического творчества. Истекший 1913 год был историческим — участники (I) «Садка Судей», с присоединивш<���имися> к ним Влад. Маяковским, Б. Лившицем, А. Крученых выпустили книгу «Пощечина общественному вкусу», где принципы футуризма — обновительного течения в литературе были выявлены силой необычно-значительной. Несомненно: футуризм в России официально был учрежден этой книгой. Открыты новые дали, новые возможности. Принцип свободы поэтического творчества — заявлен гордо и непреклонно.

Русская пресса гордится своим свободолюбием и прогрессивностью. Она, казалось бы, с радостью должна была бы встретить этот порыв молодой литературы к духовной свободе вне рабского преклонения пред авторитетами затхлыми и гнилыми. (Отрицание Корифеев прошлого, низвержение литературных «столбов» современности.) Да, конечно, должна бы…

Но… оглянемся на истекший 1913 г. Вот — «дела» тех, кто был поборником свободного развития духовных творческих сил. Пред нами груды газетных вырезок — ушаты помой, клевета — сатанинская злоба, нечистоплотность передержки. Homuncu-lus'ы, Чеботаревские, Левины, Яблоновские, Фриче, Таны, Бобровы, Измайловы, Войтоловские, Луначарские, Неведомские, Философовы и бесчисленные скрывшиеся под Н. С; Э. Р.; П. А.; Senior и т. п. (неуловимы, как микробы) подняли свой голос против свободы художественного творчества. Завыли о ниспровержении литературн<���ых> авторитетов — называя, к<���а>к, напр<���имер>, прославленный Гр. Петров или Марк Криницкий, новое искусство (все без изъятия)!! Хулиганством!! да Хулиганством… все самое свежее, молодое, доброе, чистое; о, позор!., на головы такой критики…

И вот, чтобы не быть голословными, мы должны, считаем своим долгом привести куски ужасные, грубые этого лая из критического лагеря наших «друзей». Пусть эти отрывки сохранятся для будущего — ну хотя бы как материал для характеристики литературных врагов нашего века. Ведь где же даже теперь уже найти эти перлы — эти ценности ежедневных дующих негодных волынок критического «сегодня»… В груде старых газет все исчезнет… Ругавший завтра будет пресмыкаться неуязвимым у ног уже признанного творчества. Мы считаем своим долгом заклеймить — Российскую критику — «к позорному столбу»! русскую критику 1913 года.

Первые выступления футуризма были встречены с паническим животным страхом со стороны газетной и журнальной критики: чувствовали, что пришел конец мухам и тараканам; бегали и выли от ужаса: «вандалы»!., «гунны», «все погибло»… — Затем стали искать выхода спасения и с течением времени животный страх как будто исчезает, уйдя вглубь, в подсознание, откуда окольными путями порывается к прежнему: к уничтожению нового явления, так неожиданно, так жестоко разрушившего недавний косный лад. Нужно убедить самого себя, что новое не страшно, эфемерно, не ново. Все это, мол, мы уже переживали не раз, а мир оставался и остается на прежнем месте. В этом процессе бессознательного обесценивания сходится не один десяток присяжных ценителей искусства.

У цирковых клоунов среди других есть заученный прием комизма. Клоун выходит с доской, устроенной наподобие мехов и издающей при ударе гулкий звук на весь цирк. Изловчившись, он замахивается на товарища и шлепает доской изо всей мочи по собственной благородной щеке. Паяц озадачен, раек гремит, звон оплеухи гудит под самым потолком. «Ах, какой я глупый осел!» — обижается на себя клоун, и давит клюкву на набеленной щеке.

Пощечиной по собственной физиономии прозвучала книжечка прозы и стихов молодых эксцентриков, — двух Бурлюков, Хлебникова и др., озаглавленная: «Пощечина общественному вкусу».

Серая бумага, в какую завертывают в мелочной лавке ваксу и крупу, обложка из парусины цвета «вши, упавшей в обморок», заглавие, тиснутое грязной кирпичной краской, — все это, намеренно безвкусное, явно рассчитано на ошеломление читателя. Если уж после этого он не разинет рта, — очевидно, надо отказаться от всяких попыток его озадачить.

Что перед этим розовая бумага былых декадентов, слова без еров или изображения поэтов с крыльями демона. Теория «благого мата» здесь доведена до предельной точки. Если теперь не заметят, — надо ложиться в гроб и умирать. Довольно метать бисер перед свиньями!

Мы хохотали недавно над выставкой «Союза молодежи», над этой смехотворной мазней кубических лиц, четырехугольных цветов и людей, точно свинченных из точеных стальных частей. В «Пощечине» дана словесная мотивировка этих диких новшеств.

Мечта этой молодой компании — «бросить Пушкина, Достоевского, Толстого, проч., и проч. с парохода современности», стащить бумажные латы с Брюсова. Эта кучка поучает: «вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных бесчисленными Леонидами Андреевами!»

Таков манифест нового искусства, подписанный именами: Д. Бурлюка, А. Крученых, В. Маяковского и В. Хлебникова. Долой Пушкина и да здравствуют Бурлюки!..

Воинственная горсточка идет на бой и нестерпимо стучит игрушечными сабельками. Она смертельно разобижена тем, что ее не замечают, что о ней молчат. Ни парусинная обложка, ни серая бумага, на которые возлагалась роль красного плаща, никого не приводят в бешенство. Никто не сердится, никто не возмущается. А они так надеялись!..

Какое несчастье опоздать, какая досада прийти в хвосте! Бурлкж и его компания запоздали не на день, не на месяц, а по меньшей мере на 15 лет. 15 лет назад у них были все шансы на успех.

Тогда точно так же на московскую улицу вышли первые декаденты и разложили по ней свои детские игрушки. И прохожие останавливались, озадаченные, и критики метали громы, и шутники писали пародии, и наивные люди, испугавшиеся за судьбу старого искусства, тревожно обсуждали опасность, скрещивали старые заржавленные мечи с жестяными сабельками проказников, певших фиолетовые руки.

Прошло много лет. Старое искусство стоит на своем месте. Из некоторых шутников вышли настоящие серьезные люди. Давно брошенные игрушки их покрылись пылью. И вот пришли недоноски и вытащили их снова и, надув щеки и пуская слюну, дуют в старые дудки и волынки.

Вся книжка новых декадентов полна невероятными дикостями и намеренными вычурами. Это не какие-нибудь искания, а чистое дурачество. При всей готовности невозможно поверить в «непосредственность» этого идиотства и надо заподозрить его предвзятость. Вот, напр<���имер>, «стихи» Маяковского:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: