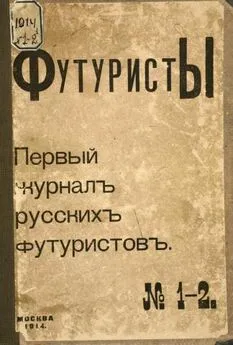

Владимир Маяковский - Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2

- Название:Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1914

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Маяковский - Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2 краткое содержание

«Первый журнал русских футуристов» выходит 6 раз в год книгами в 160–200 страниц с оригинальными рисунками. В журнале помещаются стихи, проза, статьи по вопросам искусства, полемика, библиография, хроника и пр.

В журнале принимают участие: Аксенов, Д. Болконский, Константин Большаков, В. Бурлюк, Давид Бурлюк, Н. Бурлюк, Д. Буян, Вагус, Васильева, Георгий Гаер, Egyx, Рюрик Ивнев, Вероника Иннова. Василий Каменский, А. Крученых, Н. Кульбин, Б. Лавренев, Ф. Леже, Б. Лившиц, К. Малевич, М. Митюшин, Владимир Маяковский, С. Платонов, Игорь Северянин. С. Третьяков, О. Трубчевский, В. Хлебников, Вадим Шершеневич, В. и Л. Шехтель, Г. Якулов, Эгерт, А. Экстер и др.

http://ruslit.traumlibrary.net

Футуристы. Первый журнал русских футуристов. № 1-2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А не напоминать — невозможно, ибо невозможно пройти равнодушно мимо этих бесстыдных извращений, мимо этого насилия над чистым русским словом и над здравым смыслом.

Только недавно всю печать обошел торжественный и воинственный футуристский манифест, данный в лето 1913-ое в дачном поселке Усикирках.

Помимо беспощадного похода на «чистый» русский язык, на симметрическую логику, на «дешевых публичных художников и писателей», на театр, — футуристы на своем финляндском съезде объявили и активную театральную программу на предстоящий год. Они решили «всколыхнуть».

Крайне любопытно, как осуществляется это «колыхание» и какими средствами новаторы надеются завладеть общественным вниманием.

До сих пор они действовали «слово-творчеством»:

Дыр бул щыл.

Мы помним такие неувядаемые рифмы:

Петр Великий о

Поехал в Мо —

скву великий град

Кушать виноград.

Мы слышим и теперь козьи вдохновения:

Козой вы мной молочки

Даровали козяям луга

Луга-га!

Луга-га!

Но это уж не может тронуть. Хоть выйди на шаровую площадь и начни всенародно выть нечленораздельными звуками. Не удивятся: приобвыкли и всего ждут.

Это малоутешительное обстоятельство прекрасно учли и сами футуристы.

— Дальше нас идти нельзя, — говорили они.

А оказалось — льзя.

В последней поэме этой книги Василиск Гнедов ничем говорит:

«что и говорить! Передунчики показали, что, действительно, „стар былых творений план“. Патент на „последнее слово без слов“ принадлежит по справедливости им».

Свое открытие они философски обосновывают:

«Пока мы коллективцы, общежители, — слово нам необходимо, когда же каждая особь преобразится в объединиченное „Это“ — я, — слова отбросятся само собой».

Трудно даже понять, как могла возгораться такая жестокая и кровопролитная война между родственными «союзничками». Но катятся ядра, свищут пули, — бой в разгаре… Передунчиков бьют беспощадно и без зазрения совести адамисты-акмеисты, предводительствуемые заслуженными полководцами — Сергеем Городецким и Н. Гумилевым.

Последний вонзает в них отравленную стрелу:

«Появились футуристы эгофутуристы и прочие гиены, всегда следующие за львом».

Но откуда этот великий гнев и эта бурная ненависть адамистов-акмеистов к футуристам? И из-за чего, собственно, спор?

Адамисты рекомендуют себя «вещелюбами» и «фетишистами». «После всяких неприятий — мир бесповоротно принят акмеизмом во всей совокупности красот и безобразий». Эгофутуристская «утерянная горнесть» слов им не нужна, ибо они всеми помыслами на грешной земле и хотят вернуть словам их смысл и значение. Стих — это «мрамор и бронза». Стих «надменный властительней, чем медь». Слова «должны гордиться своим весом» и подобно камням должны соединяться в здание.

И эта программа привела акмеистов к «Новому Адаму», Сергей Городецкий начертил следующий основной пункт программ:

Просторен мир и многозвучен,

И многоцветный радуг он,

И вот Адаму он поручен,

Изобретателю имен.

И во вновь обретенном рае адамистской поэзии появились Гумилевские львы, леопарды, слоны, гиппопотамы, обезьяны и попугаи… Н. Гумилев провозглашает:

— Как адамисты, мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного, в обмен на неврастению.

Но ведь в таком случае война с передунчиками — явное недоразумение. «Своя своих не познаша». Еще прославленный «гений» — Игорь Северянин в «Громокатящемся Кубке» яростно заявлял, что его душа «влечется в примитив» и что он «с первобытным не разлучен».

Северянинская путешественница, если вы помните, вопила: «Задушите меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикарю!» Изысканная героиня поэтического повествования «Юг на Север» питала непреодолимое влечение к тем краям, где «гибельно, тундрово и северно» и, если ей верить, собственноручно остановила оленя у эскимосской юрты, захохотала при этом «жемчужно» и «наводя на эскимоса свой лорнет». Даже вся эта северянинская сиятельная знать — виконты и виконтессы, жены градоначальников, гурманки, грезерки и «эксцессерки» отшвыривали прочь культуру и предпочитали ржаной хлеб…

Допустим, Игорь Северянин отряхнул теперь футуристский прах. Но ведь своих Зизи и Нелли он выводил из небытия, когда был правоверным футуристом. А разве правовернейший из правоверных футуристов В. Хлебников не дарит нас повестями даже из периода Каменного века, воскрешает дикарей и первобытные народы?

Ясное дело, что casus belli почти отсутствует в основных принципах. Разошлись и разветвились только в последующем пути. Футуристы ушли в «самовитость» и аэропланное «словотворчество», а адамисты-акмеисты начали ударять нас своими «тяжелыми словами», подобно камням, по голове иногда до бесчувствия.

«Новый Адам», по-видимому, даже краешком уха не слышал нежных звуков райских песен и молитв и гласа архангельской трубы. Он изрядно груб, пошл и неотесан. Его слова не только тяжелы весом, но и духом: от них «дух чижолый». Желание быть как можно ярче земными дает им основание проявлять необычайное усердие в отыскании реалистических тонов. И мы находим у них такие «райские напевности»: «рудая домовиха роется за пазухой, скребет чесалом жесткий волос: вошь бы вынуть»; у нарбутовского лесовика «от онуч сырых воняет». В рифмах воспеваются такие вечные моменты, запечатленные адамистской кистью: «ржаво-желтой, волокнистого, как сопли, сукровицево обтюпасть, а он высмыкнется».

И те и другие — и футуристы и акмеисты — мечтают о будущем, себя преемниками родной литературы. И как будто совершенно не замечают, что на носу у них красная шишка, а на голове — клоунский колпак.

— Пускай изощряются, потешают себя и других кривляньями и выкрутасами. Смертельная-то ведь подчас скука, а зрелище все же занятное. А главное — безвредное. От футуризма и адамизма к русской литературе ничего скверного не пристанет. Придет время — и эти клоунские побрякушки будут выброшены в сорный ящик, как отслужившая, негодная ветошь.

И. Накатов

Но не их произведения, а сами они очень милы и забавны. Когда подымается занавес, на эстраде сидят все они, вся их школа. Давид Бурлюк, молодой человек семинарского вида, сидит развалившись на стуле и разглядывает публику в лорнет. Лорнет — его специальность. Он и на снимках с лорнетом. Его брат, Николай Бурлюк, высокий студент в форменном сюртуке, совсем зеленый юноша. Он читает какой-то сокрушительный доклад чуть ли не об упразднении всего (всего? — Да всего!), очень серьезен, но иногда, когда, когда публика хохочет особенно громко, он вдруг неожиданно улыбается. И видно, что и он не прочь бы посмеяться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: