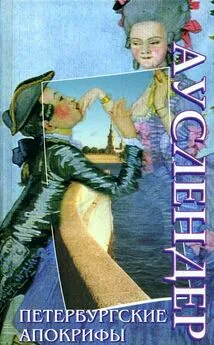

Сергей Ауслендер - Петербургские апокрифы

- Название:Петербургские апокрифы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мiръ

- Год:2005

- Город:СПб

- ISBN:5-98846-011-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ауслендер - Петербургские апокрифы краткое содержание

Сборник прозы «Петербургские апокрифы» возвращает читателю одно из несправедливо забытых литературных имен Серебряного века. Сергея Абрамовича Ауслендера (1886–1937), трагически погибшего в сталинских застенках, в начале XX века ценили как блестящего стилиста, мастера сюжета и ярких характеров. В издание вошли созданные на материале исторических событий петербургского периода русской истории и подробно откомментированные сборники дореволюционной прозы писателя, а также прогремевший в начале XX века роман «Последний спутник», в героях которого современники узнавали известных представителей художественной богемы Санкт-Петербурга и Москвы. В сборник также включена первая публикация случайно уцелевшего рассказа «В царскосельских аллеях».

Петербургские апокрифы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

И наконец, у Ауслендера был третий «Учитель», которого ученик любил всю свою жизнь; «Учитель», щедро даривший ему героев и темы произведений, — это был его родной город — Санкт-Петербург. Как известно, эпоха Серебряного века щедра на таланты, но среди всех писателей той поры именно Ауслендер занимает первое место по своей беззаветной, апологетической любви к Петербургу. В его произведениях город предстает в разных исторических и климатических обликах, но неизменным остается одно — его полное приятие автором, который вслед за своим героем мог заявить: «Этот город меня опьяняет. <���…> Он учит быть легким, стройным, неуловимым, всегда готовым на самое фантастическое приключение или подвиг и, вместе с тем, свободным, замкнутым, никому не раскрывающим своих тайн. Вот чему учит этот магический, холодный и вольный Петербург». [9] Ауслендер С. Последний спутник. М., МСМXIII. С. 78. Далее роман цитируется в тексте по этому изданию с указанием страницы.

Сергей Ауслендер вступил на литературное поприще в период, когда в художественной жизни России рубежа XIX–XX веков одной из основных проблем была «проблема стиля», выработка параметров нового художественного сознания.

Используя название произведения графа А. Н. Толстого, одним из путей движения «за стилем» была стилизация. Точное определение этого явления, соединяющее в себе как собственно филологические, так и культурологические аспекты, дал М. М. Бахтин: «Стилизация предполагает стиль, то есть предполагает, что та совокупность стилистических приемов, которую она воспроизводит, имела когда-то прямую и непосредственную осмысленность, выражала последнюю смысловую инстанцию. Только слово первого типа [т. е. непосредственное прямое полнозначное слово. — А. Г. ] может быть объектом стилизации. Чужой предметный замысел (художественно-предметный) стилизация заставляет служить своим целям, то есть своим новым замыслам. Стилизатор пользуется чужим словом как чужим и этим бросает легкую объектную тень на это слово <���…>. Стилизатору важна совокупность приемов чужой речи именно как выражение особой точки зрения. Он работает чужой точкой зрения <���…>, первоначальное прямое и безусловное значение служит теперь новым целям, которые овладевают им изнутри и делают его условным». [10] Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963. С. 253–254.

Как известно, большую роль в становлении историзма и художественного исследования проблемы национального своеобразия сыграла литература романтизма. Но в произведениях этого направления местный колорит и исторический антураж использовались для раскрытия единого романтического конфликта. У реалистов подобные художественные средства также имели прикладное значение, хотя оно было иным, чем у романтиков. Стилизация применялась для «достоверного» раскрытия чужого сознания через современные ему формы культуры. Для реалиста текст, соответствующий представляемой эпохе, никогда не служил единственным объектом изображения, не подменял главного объекта — исторической реальности.

В начале XX века историзм поднялся на следующую ступень развития. Стилизация стала одним из способов постижения других типов сознания методом постановки их в максимально независимые, пользуясь термином Бахтина, «диалогические» отношения с типом сознания современного человека — автора. Особенность ее использования писателями-модернистами заключалась в том, что отображаемым в произведении становилась реальность не непосредственная, а уже отраженная в тексте, т. е. предметом изображения являлся сам текст.

На рубеже веков стилизация как новое явление возникла в ряде областей культуры. Наиболее типологически сходные черты она имела в литературе и в изобразительном искусстве.

В конце 90-х годов XIX века к стилизации обратились художники, первоначально группировавшиеся вокруг журнала «Мир искусства». На его страницах появилась статья С. П. Дягилева «Основы художественной оценки» (1899), в которой был сформулирован ряд программных эстетических принципов нового художественного объединения. Дягилев выделил стилистически-единые эпохи (периоды Древней Греции и Рима, европейского Средневековья, XVIII века и др.) и противопоставил им эпоху «той дифференциации человеческой личности, к которой мы приходим теперь с нашим мучительным эклектизмом». [11] Мир искусства. 1899. № 1.С. 51–52.

Одним из путей преодоления «эклектизма» было обращение к наследию эпох «единого стиля». Впоследствии известный художественный критик С. К. Маковский писал об эстетической установке «мирискусников»: «Я назвал <���…> стилистов „Мира искусства“ ретроспективными мечтателями. <���…> Художников отличают оттенки мечты, каждый — ретроспективист по-своему… Сомов отдает дням минувшим (будь то пудреный век или тридцатые годы) тоску свою и насмешку. Призраки, которые он оживлял, знакомы ему до мельчайших подробностей; он знал их мысли тайные и вкусы, и пороки, одним воздухом дышал с ними, предавался одним радостям и печалям. Его искусство — щемящее, сентиментально-ироническое и немного колдовское приятельство с мертвыми. Лансере — бытописатель века фижм и париков, любитель его декоративной внешности, ни грусти, ни иронии Сомова. Ретроспективизм Добужинского происходит от другой оглядки на старину. Так же, как Бенуа и Лансере, он — поэт старого Петербурга с его каналами в оправе чугунных решеток, горбатыми мостиками и ампирными площадями; он у себя дома в Петербурге Пушкина и Гоголя, но любит и тот Петербург, что разросся после них, тесный и невзрачный, с кварталами сумрачных фабричных корпусов и плохо мощенных улиц, пестрящих вывесками трактиров и бакалейных <���…>. В мечтах о былом созрело творчество этих истинно петербургских художников „конца империи“». [12] Маковский С. Александр Бенуа и «Мир искусства» // Маковский С. Портреты современников. М., 2000. С. 251–252.

Первые произведения русских живописцев, следующих принципам эстетизма и исторического ретроспективизма, были созданы в конце 90-х годов XIX века. Тогда же появились и первые стилизации в русской литературе. Писатели также обратились к эпохам «большого стиля» — к античности, Средневековью, Возрождению, к XVIII веку и началу XIX века.

Среди них одним из первых был Д. С. Мережковский. Он использовал стилизацию как одно из средств организации повествования в исторической трилогии «Христос и Антихрист» («Смерть богов. Юлиан Отступник», 1893–1894; «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», 1899 и «Петр и Алексей», 1905). В этих произведениях можно видеть своеобразное «переходное звено» между традиционным типом повествования в исторической беллетристике и сменившим его в начале XX века историческим «стилизмом». Также в 1896 году Мережковский опубликовал «Две новеллы XV в.» (Северный вестник. 1896. № 8), воспроизводившие стиль и форму новелл Возрождения. Это были первые ласточки грядущей волны стилизаций, пик которой пришелся на 1906 год. Обратим внимание на то, что с этого года началась активная публикация произведений С. Ауслендера.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Ауслендер - Много впереди [Повесть]](/books/1089505/sergej-auslender-mnogo-vperedi-povest.webp)

![Сергей Ауслендер - Маленький Хо [Рассказ]](/books/1089575/sergej-auslender-malenkij-ho-rasskaz.webp)