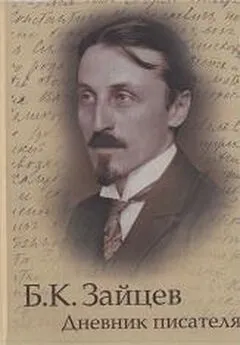

Борис Зайцев - Земная печаль

- Название:Земная печаль

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лениздат

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-289-00655-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Зайцев - Земная печаль краткое содержание

Настоящее издание знакомит читателя с лучшими прозаическими произведениями замечательного русского писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881 —1972). В однотомник вошли лирические миниатюры, рассказы, повести, написанные в 1900-х — начале 1950-х годов.

Земная печаль - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вячеслава Иванова изнутри узнать трудно, я и не берусь. Но что этот высокий и несколько медогласный человек с наружностью типа Тютчева был интереснейшим из всех известных мне собеседников — несомненно. Он странно жил. Вставал в шесть вечера, ночь же всю бодрствовал, ложился, когда люди выходили на работу. Иногда звал меня к себе отдельно, уводил в кабинет, заставлял читать страницу прозы (моей), разговаривал, разбирал… — разгорался, и беседа его заводила на такие высоты, что сейчас, вспоминая, просто удивляешься, как и когда это происходило: будто в другом мире.

Был он представителем особенным, культурой даже перегруженным, довоенной России в литературе: поэт, ученый, утонченнейший стилист и провозвестник не индивидуализма самозаключенного, а «органической эпохи», «соборности» — вот о чем мечтал, живя в России, несшейся неудержимо к такой соборности, от которой сам он в некий срок на всех парусах выплыл в Италию. Два года назад я навсегда попрощался с ним в Риме, и опять, как в молодости, но теперь уже в последний раз, пахнуло на меня великой русской культурой мирных времен.

В нижних этажах писательства Арцыбашевы, Каменские открывали «новые подходы» к вековечному [59] Зайцев имеет в виду интерес М. П. Арцыбашева (1878–1927) и А. П. Каменского (1876–1941) к модной проблеме «пола».

. Вопросы пола разрешались в ресторане «Вена», разрешители искренно считали себя пророками. Гимназисты, гимназистки провинциальные усиленно вербовались в «огарки» [60] « Огарками» называли талантливую деклассированную молодежь; слово вошло в употребление после литературного успеха повести Скитальца «Огарки» (1906).

. Осуществляли заветы пророков. Иногда погибали во мраке и отчаянии — и все это были знаки, невидимая рука писала уже на стене роковые слова (погибающих эпох).

А мы жили, писали кто как мог. — Очень, очень немногие чувствовали, куда идет дело. (Среди них Блок. В дневниках его того времени много предчувствий…)

Вспоминая теперь эту полосу, перед войной, видишь ее в другом свете.

И яснее становится, куда вело это все. Но тогда общая распущенность, беззаботность, прямо даже детскость казались естественными. Мы были молоды, в Москве и деревне жили все‑таки здоровее, чем петербургские люди, — освежал воздух полей тульских, каширских, освежала Италия, куда, как в страну обетованную, неудержимо влекло и откуда всегда возвращались напоенные красотой и поэзией. Да, великой целительницей и утешительницей для некоторых из нас была Италия, и, возможно, если и сохранилось в дальнейшем душевное равновесие и спокойствие, то немалая тут доля веяния самого латинского, прозрачнейшего воздуха ее.

«Умбрских гор синеющий кристалл…» [61] « Вижу вас, божественные дали, /Умбрских гор синеющий кристалл!» — начальные строки программного стихотворения В. Иванова «Красота» (1902).

— слова того же Вячеслава Иванова.

А к концу мирной полосы и началу катастроф некое томление и беспокойство достигло предела. Помню это по себе, по окружающему. Неосознанное, но присутствовало. Не то чтобы мы предвидели. Ни о каких мировых потрясениях и русских катастрофах не думали, но тоска была. Вспоминая то время, удивляешься младенчеству своему политическому, удивляет односторонность, сосредоточенность на себе (незнание народа, книжность, одинокая утонченность — грех нашей художнической молодости. Вячеслав Иванов мог говорить о «соборности» сколько угодно, все же квартира его, «башня» петербургская, была воистину une tour d’ivoire [62] Башня из слоновой кости (франц.).

).

Помню весну 1914 года. Я жил у себя в деревне, в нервноболезненном напряжении, запершись во флигеле, докуриваясь до таких сердцебиений, что казалось — пришел мой последний час. Писал пьесу, необычайно мрачную [63] Очевидно, речь идет о пьесе «Ариадна», впервые опубликованной в Москве отдельным изданием в 1917 г.

и казавшуюся замечательной. Писал по ночам, в подъеме, все как полагается… А получилось нечто мучительно–безводное, не плодоносное. Смута была в душе, и в моей жизни — страшные предгрозовые месяцы. Литературно находился я в то время в тупике: ранняя манера (импрессионизма) изжита, тургеневско–чеховская линия — повторение пройденного. А сил много, жизнь не кончается еще, может быть, только вступает в настоящее…

Тучи мы не заметили, хоть бессознательно и ощущали тягость. Барометр стоял низко. Утомление, распущенность и маловерие как на верхах, так и в средней интеллигенции — народ же «безмолвствовал», а разрушительное в нем копилось.

Материально Россия неслась все вперед, но моральной устойчивости никакой, дух смятения и уныния овладевал.

Не напрасно являлись Андреевы, Блоки. Сколько горечи в дневниках Блока этого времени! А в каком сумраке был Андреев… — про это уж и говорить нечего. Томление их непритворно и искренно. Самими собой обнаруживали они внутренний мрак и опустошенность России. Арцыбашевы, Каменские, «огарки», танго, вдруг так процветшее по столицам, бесконечные кабаре, темные притоны, Маяковские и футуристы, в финансовом мире полный разгул делячества, спекуляции, все растущий раздор между властью и народом — хоть неточно, а все‑таки в Думе представленным…

Тяжело вспоминать. Дорого мы заплатили, но уж, значит, достаточно набралось грехов. Революция — всегда расплата. Прежнюю Россию упрекать не 1Жго: лучше на себя оборотиться. Какие мы были граждане, какие сыны Родины?

Во всяком случае — слава Богу, хоть поздно, за громовыми ударами, да как будто очнулись, проснулись. Катастрофы и потрясли, а зато через них лучше засияла лазурь. Кровь, сколько крови! Но и лазурь чище. Если мы д о всего этого смутно лишь тосковали, и наверно не знали, где она, лазурь эта, то теперь, потрясенные, и какие бы грешные ни были, ясней, без унылой этой мглы видим, что всего выше: не только малых наших дел, но вообще жизни, самого мира… В сущности, произошло то, что всегда происходило, от века. Господь поражает слепительными молниями заблудших — ив смерть, и в воскресение.

Но тогда, но тогда — можно ли было думать, что рассеет Он нас, как сеятель семя, по всему миру?

Вот и рассеял. И ничего, пережив, претерпев, мы живем по чужим странам, жизнию никак не героической, все же, как можем, продолжаем свое.

То оцепенение литературное, которое на меня тогда нашло, тоже миновало. Революция странное действие оказала на мое писание: сперва резко отвела от тургеневско–чеховского, вновь в сторону лиризма и импрессионизма (с другим содержанием. И одновременно — отход к общечеловеческому и Западу). А затем, в эмиграции, дала созерцать издали Россию, вначале трагическую, революционную, потом более ясную и покойную — давнюю, теперь легендарную Россию моего детства и юности. А еще далее в глубь времен — Россию «Святой Руси», которую без страданий революции, может быть, не увидел бы и никогда.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: