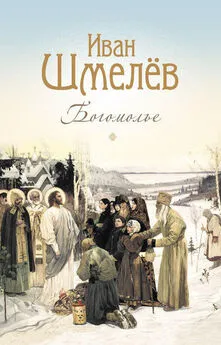

Иван Шмелев - Православная Россия. Богомолье. Старый Валаам (сборник)

- Название:Православная Россия. Богомолье. Старый Валаам (сборник)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Олма Медиа»aee13cb7-fc46-11e3-871d-0025905a0812

- Год:2013

- Город:М.

- ISBN:978-5-373-05062-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Шмелев - Православная Россия. Богомолье. Старый Валаам (сборник) краткое содержание

Иван Сергеевич Шмелев – величайший русский писатель XX века. В его произведениях открывается уникальный мир русских людей, жизнь которых согрета простой и сильной верой в Бога. В сборник вошли произведения, объединенные темой православного паломничества. В «Богомолье» описывается поездка героев книги на богомолье в Троице-Сергиеву лавру – древнерусский монастырь, основанный Сергием Радонежским. «Старый Валаам» посвящен паломничеству автора и его молодой жены в уникальную православную обитель – Валаамский монастырь. Перед вами интереснейшее описание жизни православных людей начала XX века, рассказы о монахах-подвижниках, чудотворцах, о богомольцах-паломниках, прекрасных храмах. Произведения автора наполнены любовью к Родине, светом, добром и верой.

В формате pdf A4 сохранен издательский дизайн.

Православная Россия. Богомолье. Старый Валаам (сборник) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Шишкин И. И. Часовня в лесу

– Э, журавли, пожалуй… – сказал странник.

Мы посмотрели в небо. Там протянулась темная линия, в сверкании. И от этой линии, треугольником, с неровными краями, великим углом звенящим, сыпалось стукотливым рокотом тревоги, радости, будоражной какой-то спешки.

– Как есь журавли, от холоду летят-торопятся… на теплые места, на полдни… – задумчиво сказал странник. – Они знают, морозы скоро будут. За море летят?

– Да, в теплые страны, на теплые воды.

– Знают, куда лететь. Туда и наши воронежские пошли, по машине поехали с ними, за Сибирь, нарезка им будет… землю дает казна, только хлеба больше сейте, велела. А хлеб там, сказывают, сам родится, только посей, чуть поковыряй. Атра-вы там… под самую крышу… житье там! Вот, журавель… птица, а свою пользу понимает. Господь и птицу умудряет, и не голодает она. Не сеет, не жнет, а сыта. И-эх, зажаривают-то… гляди-ка, еще косяк!

Длинный сверкающий косяк пропал за елями. Слабей крики, отдельные выкрики отсталых. И стало тихо, шорохи белок слышны.

– Шабаш, кончилось лето красное, осень подошла… – сказал странник.

Я глядел в светлое небо, за елями. Умолкнувшие крики тревоги-радости остались в душе моей. Остались накрепко. Эта встреча у валаамской часовни, в лесной глуши, не прошла для меня бесследно. Теперь я знаю это. Отозвалась через много лет, отозвалась неожиданно, в унылые дни жизни, когда я искал себя и не находил, когда я служил во Владимирской губернии, и служба мне становилась в тягость. Сколько раз спрашивал я себя, какую же мне избрать дорогу, чего ищет моя душа. Смутны были эти тяжкие дни блужданий, недовольства собой, сомнений. Так и буду до конца дней ездить по городкам, проверять торговлю, ночевать на постоялых дворах, играть в преферанс и в винт, выпивать после роббера, ожидать наградных и повышения по службе. Иногда намечался просвет какой-то, вспоминалось, что когда-то писал, печатался, начал сразу с почтенного, «толстого» журнала, студентом, на первом курсе… написал книжку даже, правда, незрелую и дерзкую, «На скалах Валаама», задержала ее цензура, вырвали тридцать шесть страниц из нее, и пришлось переделать и вклеивать… хвалили меня за эту книжку и бранили… – и после того замолк. Десять лет не писал ни строчки. Не думал, что я писатель, страшился думать, не смел. Писатель – это учитель жизни. А я? Я же так мало знаю. Писатели – это Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой… И я забыл о писательстве.

И вот пришло. Помню, в конце августа, в тяжкие дни сомнений и блужданий, чуть не отчаяния, пошел я за реку Клязьму – уйти от себя, забыться. За Клязьмой, за луговою поймой, тянулись леса, леса. На пригорках, по ельнику, уже появились рыжики. Я зашел в глушь, в чапыжник – ушел из мира. Вспомнился Валаам, святая его пустыня. Такие же ели мшистые, такая же тишина глухая. С той поры десять лет откатилось, был я тогда студентом, – как же это давно было! Тогда казалось, что все впереди, что жизнь только вот начинается. И вот ничего уже впереди, лямка одна чиновничья, в командировку завтра. Так до конца и будет. Помню, лежал на пригорке, думал в тоске давящей, искал «пути». И вдруг: как в лесах на Валааме… далекий-далекий звон, особенный звон, с подтреском, будто на деревянных струнках перебирает кто-то… ближе, громчей, слышней. Накатывало стукотливым звоном. Вспомнилось – журавли?! С той, валаамской, «встречи» – как раз десять лет минуло! – больше я не слыхал такого звона, звонкого гомона тревоги, радостно-будоражной спешки. Все во мне взбило и перепутало криком этим. Я глядел в небо за елками, ждал тревожно, с волнением и болью.

И вот как тогда – они. Тот же косяк, углом, с неровными краями, тот же… как там, на Валааме, когда вся жизнь была еще впереди – самое радостное и светлое, – не было сомнений, ни томлений, ни тревожных вопросов – куда определиться, чего искать. Звонкий, сверкающий косяк птиц, хорошо знающих свою дорогу, влекущий, радостно-будоражный и торжествующий. Все позабыв, мыслью я уносился с ними в голубизну. Затихли крики, угасло последнее сверканье – потонуло за елками. А я все провожал его, все следил: во что-то смотрел, не видя, – только голубизна, влекущая. Не думая, не сознав, – нашел. Эти две «встречи» слились в одно. С того и началось писательство.

В тот же вечер написал я первый, после десятилетнего ожидания, рассказ, детский рассказ – «К солнцу». Поспал в «Детское чтение». Его напечатали охотно и просили прислать еще. Забыв службу, я писал радостно и легко, не видя, – «в голубизне». Жил и не жил, не сознавая. Не задавал вопроса – куда идти? Скоро почувствовал я силу сказать жене: «Кажется, я нашел, что надо… надо бросить службу». Она сказала спокойно, твердо: « Я на все готова, лишь бы тебе было хорошо». Не зная, что ожидает нас, она с верою приняла открывшийся неизвестный путь, трудный путь. И ободряла меня на нем всю жизнь.

Думал ли я тогда, у лесной часовни, что все это как-то отзовется в жизни, как-то в нее вольется и определится? И вот определилось. Связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам схимником о. Сысоем, в скиту Коневском, неосознанное тогда, теперь для меня раскрывшееся: «Дай вам Господь получить то, зачем приехали». Тогда подумалось – а за чем мы приехали? Так приехали, ни за чем… проехаться. И вот определилось, что за чем-то, что было надо, что стало цепью и содержанием всей жизни, что поглотило, закрыло жизнь, – нашу жизнь.

Будоражный, зовущий крик журавлей оставил в нас смутно-грустное, неясный порыв куда-то, мечту о чем-то. О чем… – этого мы не сознавали. Мы долго тогда сидели у часовни, в лесной тиши. Верхушки елей тронуло чуть багрянцем, густившимся золотом заката.

– В монастырь пора, чаек-то уж пропустили… – сказал странник, – скоро и к трапезе покличка будет.

И мы пошли, задумчивые, из этого лесного царства, где освящаются дебри часовнями и крестами, где покоятся останки великих духов, где звери смотрят доверчиво, без зла и страха.

XII. В скиту Коневском. – Прощанье. Валаамский дар

Мы едем в Коневский скит, во имя Божией Матери Коневской, верстах в шести от монастыря. К крыльцу гостиницы подан тарантас, запряженный сивой лошадкой. За кучера – монашонок-карел, «молчальник». Он всегда возит о. игумена и сидит на козлах по уставу: со страхом и трепетом. Во всю дорогу он не произнес ни звука. Лошадка неторопливая, ленивая, могла бы и походчей идти, но кнуток Валааму неизвестен: «блажен иже и скоты милуяй».

Монах-схимник. Фотография

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: