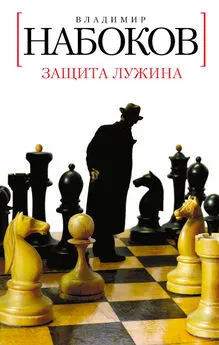

Владимир Набоков - Защита Лужина

- Название:Защита Лужина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Аттикус»b7a005df-f0a9-102b-9810-fbae753fdc93

- Год:2012

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-389-03148-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Набоков - Защита Лужина краткое содержание

«Защита Лужина» (1929–1930) – третий русский роман Владимира Набокова, составивший автору громкое литературное имя и выведший его в первый ряд писателей русского зарубежья. За перипетиями жизненной истории гениально одностороннего героя книги, одаренного и безумного русского шахматиста-эмигранта Александра Ивановича Лужина, читателю постепенно открывается постоянная и важнейшая тема набоковского творчества – развитие и повторение тайных тем в человеческой судьбе. Шахматная защита, разрабатываемая Лужиным, мало-помалу становится аллегорией защиты от самой жизни, в которой его травмированное болезнью сознание прозревает чьи-то зловещие действия, подобные шахматным ходам. В событийных повторах собственной биографии Лужин усматривает следствие роковых действий своего невидимого противника – судьбы, и, потерпев неудачу в попытках разгадать ее скрытые узоры, он выбирает единственно возможное решение – выход из игры…

Защита Лужина - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Ярче всего перед его глазами стояло вот это, писательским воображением слегка ретушированное, воспоминание: светлый зал, два ряда столиков, на столиках шахматные доски. За каждым столиком сидит человек, за спиной каждого сидящего стоит кучка зрителей, вытянувших шеи. И вот, по проходу между столиками, ни на кого не глядя, спешит мальчик, – одетый, как Цесаревич, в нарядную белую матроску, – и останавливается поочередно у каждой доски, быстро делает ход или на миг задумывается, наклонив золотисто-русую голову. Если глядеть со стороны, совершенно непонятно, что происходит: пожилые люди в черном сумрачно сидят за досками, густо уставленными вычурными куклами, а легкий, нарядный мальчик, бог весть зачем пришедший сюда, в странной, напряженной тишине легко переходит от столика к столику, один движется среди этих оцепеневших людей…

Стилизованности воспоминания писатель Лужин сам не заметил. Не заметил он и того, что придал сыну черты скорее «музыкального», нежели шахматного вундеркинда, – что-то болезненное, что-то ангельское, – и глаза, подернутые странной поволокой, и вьющиеся волосы, и прозрачную белизну лица. Но теперь было некоторое затруднение: этот очищенный от всякой примеси, доведенный до предельной нежности, образ его сына надобно было окружить известным бытом. Одно он решил твердо, – что не даст этому ребенку вырасти, не сделает из него того угрюмого человека, который иногда навещал его в Берлине, односложно отвечал на вопросы, сидел прикрыв глаза и уходил, оставив конверт с деньгами на подоконнике.

«Он умрет молодым», – проговорил он вслух, беспокойно расхаживая по комнате, вокруг открытой машинки, следившей за ним всеми бликами своих кнопок. «Да, он умрет молодым, его смерть будет неизбежна и очень трогательна. Умрет, играя в постели последнюю свою партию». Эта мысль ему так понравилась, что он пожалел о невозможности начать писать книгу с конца. Почему, собственно говоря, невозможно? Можно попробовать… Он повел было мысль обратным ходом – от этой трогательной, такой отчетливой смерти назад, к туманному рождению героя, но вдруг встряхнулся, сел за стол и стал думать наново.

Прежде, когда он мечтал о такой книге, он чувствовал, что ему две вещи мешают: война и революция. Дар сына по-настоящему развился только после войны, когда он из вундеркинда превратился в маэстро. Как раз накануне этой войны, которая так мешала воспоминанию работать на стройную литературную фабулу, он, с сыном и с Валентиновым, уехал опять за границу. Приглашали играть в Вену, в Будапешт, в Рим. Слава русского мальчика, уже побившего кое-кого из тех игроков, имена которых попадают в шахматные учебники, так росла, что об его собственной скромной писательской славе тоже вскользь упоминалось в иностранных газетах. Они были все трое в Швейцарии, когда был убит австрийский эрцгерцог. По соображениям совершенно случайным (полезный сыну горный воздух, слова Валентинова, что теперь России не до шахмат, а сын только шахматами жив, да еще мысль, что война не надолго) он вернулся в Петербург один. Через несколько месяцев он не вытерпел и вызвал сына. В странном витиеватом письме, которому как-то соответствовал медленный кружной путь, этим письмом проделанный, Валентинов сообщил, что сын приехать не хочет. Лужин написал снова, и ответ, такой же витиеватый и вежливый, пришел уже не из Тараспа, а из Неаполя. Валентинова он возненавидел. Были дни необыкновенной тоски. Впрочем, Валентинов в очередном письме предложил, что все расходы по содержанию сына возьмет на себя, что свои – сочтемся (так и написал). Шло время. В неожиданной роли военного корреспондента он попал на Кавказ. За днями тоски и острой ненависти по отношению к Валентинову (писавшему, впрочем, прилежно) пошли дни душевного успокоения, основанного на том, что сыну за границей хорошо, лучше, чем было бы в России (что и утверждал Валентинов).

Теперь, почти через пятнадцать лет, эти годы войны оказались раздражительной помехой, это было какое-то посягательство на свободу творчества, ибо во всякой книге, где описывалось постепенное развитие определенной человеческой личности, следовало как-нибудь упомянуть о войне, и даже смерть героя в юных летах не могла быть выходом из положения. Были лица и обстоятельства вокруг образа сына, которые, к сожалению, были мыслимы только на фоне войны, не могли бы существовать без этого фона. С революцией было и того хуже. По общему мнению, она повлияла на ход жизни всякого русского; через нее нельзя было пропустить героя, не обжигая его, избежать ее было невозможно. Это уже было подлинное насилие над волей писателя. Меж тем как могла революция задеть его сына? В долгожданный день осенью тысяча девятьсот семнадцатого года явился Валентинов, такой же веселый, громкий, великолепно одетый, и за ним пухлый молодой человек с усиками. Была минута печали и замешательства и странного разочарования. Сын был молчалив и все посматривал в окно («Боится возможной стрельбы», – вполголоса пояснил Валентинов). Сначала все это было похоже на дурной сон, – но потом обошлось. Валентинов продолжал уверять, что «свои – сочтемся», – оказалось, что у него большие, таинственные дела, и деньги рассованы по всем банкам союзной Европы. Сын стал посещать тишайший шахматный клуб, доверчиво расцветший в самую пору гражданской сумятицы, а весной исчез вместе с Валентиновым – опять за границу. Дальше следовали воспоминания только личные, воспоминания непривлекательные. Бог с ними, голод, арест. Бог с ними, и вдруг – благословенная высылка, законное изгнание, чистая, желтая палуба, балтийский ветер, спор с профессором Василенко о бессмертии души.

Из всего этого, из всей этой грубой мешанины, – так и липнущей, так и прущей из всех углов памяти, принижающей всякое воспоминание, загораживающей путь свободной мысли, – непременно следовало осторожно, по кусочкам, выскрести и целиком впустить в книгу – Валентинова. Человек несомненно талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное; чудак, на все руки мастер, незаменимый человек при устройстве любительского спектакля, инженер, превосходный математик, любитель шахмат и шашек, «амюзантнейший господин», как он сам рекомендовал себя. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Он носил на указательном пальце перстень с адамовой головой и давал понять, что у него были в жизни дуэли. Одно время он преподавал гимнастику в школе, где учился маленький Лужин, и большое впечатление производило на учеников и учителей то, что за ним приезжает таинственная дама в лимузине. Он изобрел походя удивительную металлическую мостовую, которая была испробована в Петербурге, на Невском, близ Казанского собора. Он же сочинил несколько остроумных шахматных задач и был первым экспонентом так называемой «русской» темы. Ему было двадцать восемь лет в год объявления войны, и никакой болезнью он не страдал. Анемическое слово «дезертир» как-то не подходило к этому веселому, крепкому, ловкому человеку, – другого слова, однако, не подберешь. Чем он занимался за границей во время войны – так и осталось неизвестным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: