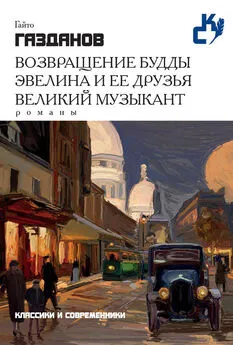

Гайто Газданов - Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья

- Название:Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эллис Лак

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-902152-71-2, 978-5-902152-77-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Гайто Газданов - Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья краткое содержание

В четвертый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика русской литературы, вошли последние романы Газданова, вышедшие при его жизни, выступление на радио «Свобода», проза, не опубликованная при жизни писателя, в том числе незавершенный роман «Переворот». Многие произведения печатаются впервые.

http://ruslit.traumlibrary.net

Том 4. Пробуждение. Эвелина и ее друзья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть, конечно, это вечное сопоставление в русской литературе – Толстой и Достоевский. Сопоставление неправильное – как можно их сравнивать? Про Толстого когда-то сказал его страстный почитатель, французский критик Шарль дю Бос: «Если бы жизнь могла писать, она писала бы как Толстой». Это ни в коем случае неприменимо к Достоевскому, у которого все выстрадано, вымучено, все не так, как бывает в действительности, и нужен весь гений Достоевского, чтобы мы могли поверить в существование того мира, который он описывает, мира, в котором Раскольников говорит Сонечке: «Не тебе кланяюсь, страданию человеческому кланяюсь». Что может быть фальшивее, чем Настасья Филипповна? Что может быть неправдоподобнее, чем поездка к старцу Зосиме и кривлянье старого шута Федора Павловича Карамазова, римлянина времен упадка?

Есть, конечно, в том, что написал Достоевский, одна книга, которая стоит особняком и где этого нет: это «Записки из Мертвого дома». Если бы Достоевский не написал ничего, кроме этой книги, место в истории русской литературы ему было бы обеспечено.

В известной части русской интеллигенции Достоевского принято считать пророком – утверждение крайне спорное. Правда, в «Бесах» психология так называемых революционеров описана необыкновенно, и несомненно, Достоевский увидел и понял в них то, чего не увидели и не поняли другие. Но если говорить об его пророчествах об исторической судьбе России, то трудно найти пример суждения, которое было бы в такой степени ошибочным. Достоевский, как известно, был убежден, что безбожная, мещанская и демократическая Европа в неизбежном столкновении с глубоко христианской монархической Россией обречена на поражение. История доказала, однако, что «православная Русь», на которую возлагалось столько надежд, существовала только в воображении русских единомышленников Достоевского, в том числе умнейшего человека и замечательного поэта Тютчева. И исторического испытания Россия не выдержала – та Россия, которую представлял себе Достоевский. Вернее даже, этой России вообще не оказалось, России – оплота православия и монархии. Российская монархия рухнула без того, чтобы кто-либо попытался ее спасти, православие ничему и никому не помогло. Бели говорить о христианстве, то оно сохранилось именно на якобы безбожном Западе, а не в России. И неизбежного столкновения между Западом и Россией тоже не было, было две войны, и каждый раз в одну из союзных коалиций входила Россия, – монархическая в 1914–1918 годах, советская во второй мировой войне.

Но за эти ошибки в исторических прогнозах трудно кого бы то ни было упрекать. Значение Достоевского совсем не в этом, а в его литературном наследстве, в том, что он создал мир, которого до него не знал никто. И почитатели Достоевского должны были бы настаивать именно на этом прежде всего, забыв об исторических пророчествах и «Дневнике писателя», который недостоин автора «Бесов» и «Братьев Карамазовых».

Второе имя, которое все время повторяется в эти дни, это Марсель Пруст, родившийся в 1871 году, сто лет тому назад. Марсель Пруст – самый значительный писатель нашего века; Толстой, правда, умер в 1910 году, но он, в общем, скорее писатель все-таки XIX века.

В противоположность Достоевскому, у Пруста в истории французской литературы были предшественники. Первый из них – герцог Сен-Симон с его несравненным искусством психологического портрета. Но герцог Сен-Симон не был беллетристом и писал только свои воспоминания. Писатели – предшественники Пруста – это Бенжамэн Констан и Фромантэн, с романами «Адольф» и «Доминик». Они пытались делать то, что впоследствии делал Пруст, но у них не было его таланта, и поэтому, быть может, когда говорят о Прусте, то о них забывают. Конечно, ни «Адольфа», ни «Доминик» нельзя сравнивать с эпопеей Пруста «В поисках потерянного времени». О ней в Большой Советской Энциклопедии сказано так: «Печать пассивности, меланхолии лежит на этом произведении, свидетельствующем о разложении буржуазной литературы». Неискушенный читатель может подумать, что вот была, дескать, буржуазная литература, находилась в расцвете, а потом, когда появился Марсель Пруст, стала разлагаться. Буржуазная литература всегда существовала и существует, и это всегда литература третьего сорта, разлагаться ей не нужно, так как она по своей природе, в смысле искусства – мертвечина. Но к этой буржуазной литературе Пруст не имеет отношения, так же как к ней не имеет отношения Толстой. Что же касается литературного искусства, то во всей мировой литературе есть мало имен, которые можно поставить рядом с именем Пруста.

В чем замечательность и гениальность Пруста?

Не в том, что он новатор – да и новатором его можно назвать с натяжкой. В том, что он увидел мир так, как его не видит никто другой. В глубине его психологического анализа, в его понимании, в его переходах из одной жизни в другую – так как каждый из нас ведет несколько жизней – каждый, кроме самых примитивных людей. Его описания событий – вроде того, что происходило с теткой Октавией, которой одни говорили – мадам Октав, вы принимаете слишком много лекарств, вы отравляете ваш организм, дайте ему самому возможность бороться против болезни; а другие говорили – мадам Октав, вы принимаете слишком мало лекарств, вы не помогаете вашему организму бороться против болезни. После этого идут страницы и страницы, на которых ни слова не говорится о тетке. И потом наконец – снова о ней:

«После смерти тетки Октавии, – так как она в конце концов умерла, доказав этим, что были одинаково правы как те, кто говорил, что она принимала слишком мало лекарств, так и те, кто говорил, что она принимала их слишком много».

Все, что пишет Пруст, всегда умно. Кроме того, он отличается еще и тем, чего так не хватает многим авторам нашего времени, – культурой.

Большая Советская Энциклопедия пишет, что Пруст, «опуская все общественно значимые события, сосредоточивает внимание на субъективных ощущениях персонажей – представителей французского буржуазно-аристократического общества начала XX века». Это в значительной степени верно – но что в этом плохого? Князь Андрей, граф Ростов, Безухов в «Войне и мире» Толстого – разве это не представители русской аристократии, так же как Анна Каренина? Это не мешает тому, что «Война и мир» и «Анна Каренина» занимают значительное место в истории мировой литературы. В этом смысле примеров можно привести много – и в конце концов, Гамлет, принц датский, – это тоже не слесарь передового завода и не колхозник, которого, скажем, описала Галина Николаева в связи с общественно значимыми событиями в сельском хозяйстве Советского Союза. И вот, несмотря на то что Гамлет – представитель датской аристократии, погруженный в субъективные переживания, Гамлет Шекспира – это шедевр мировой литературы, а колхозники Галины Николаевой никакого отношения к литературе вообще не имеют. Дело совсем не в том, кого именно описывает автор – аристократа или крестьянина. И тот и другой имеют совершенно одинаковое право на литературное существование. Вопрос только в том, как они описаны и какой интерес они представляют для читателя. Что касается их субъективных переживаний, то именно таким образом выясняется и индивидуальность тех, кто описан, и их отношение к миру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: