Сергей Соловьев - Чтения и рассказы по истории России

- Название:Чтения и рассказы по истории России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «1 редакция»0058d61b-69a7-11e4-a35a-002590591ed2

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-84061-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Соловьев - Чтения и рассказы по истории России краткое содержание

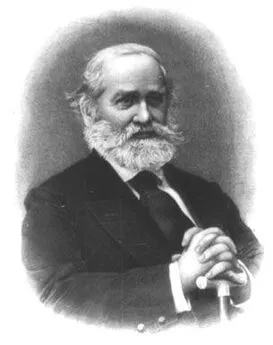

Сергей Михайлович Соловьев (1820–1879) – великий русский историк. В книгу включены знаменитые произведения по истории России с древнейших времен до времени Петра I. «Русская летопись для первоначального чтения», «Публичные чтения о Петре Великом», материалы из «Истории России с древнейших времен».

Чтения и рассказы по истории России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И после Ништадтского мира Петр не мог посвятить всего своего времени внутренним преобразованиям. Деятельность Петра была чужда односторонности. Ведя упорную борьбу на Западе, изучая Запад для внутренних преобразований, Петр не спускал глаз с Востока, понимая ясно близкие отношения его к России, понимая те средства, которые должен поставить России Восток в ее новой жизни, при том экономическом перевороте, который он совершал. Еще до окончания Северной войны он получил неприятное известие, что чрезвычайно важное для русской торговли и по турецким отношениям азиатское государство Персия разлагается от внутренней слабости, и хищные соседи уже делят добычу. Немедленно после Ништадтского мира Петр предпринимает поход к Каспийскому морю, чтоб предупредить турок и не дать им утвердиться на западном берегу этого моря, связь которого с Балтийским морем Петр ясно понимал. Поход Петра и дальнейшие действия русских отрядов достигли цели: договором с Персией, заключенным в Петербурге в 1723 году, Россия получила западный берег Каспийского моря. Это был последний подвиг.

Мы видели, в каком настроении духа сотрудники Петра после Ништадтского мира поднесли ему титул императора Великого и Отца Отечества; они считали себя людьми новыми, возванными от небытия к бытию, причтенными в сонм образованных народов и причтенными с честью и славой. Понятно, в каком настроении духа через три года с чемнибудь они увидели Петра в гробе и услыхали знаменитые слова Феофана Прокоповича: «Что се есть? До чего мы дожили, о россияне! Что видим? Что делаем? Петра Великого погребаем!» Проповедь была краткая, но продолжалась около часа, потому что прерывалась плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешение оратор решился сказать: «Не весьма же, россияне! Изнемогаем от печали и жалости: не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш. Оставил нас, но не нищих и убогих; безмерное богатство силы и славы его, которое его делами означилось, при нас есть. Оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам».

Да исполнится пророчество; да не оставит нас дух Петра. Результаты деятельности великих людей, богатство силы и славы утрачиваются, когда в народе перестает жить дух этих великих людей. Учреждения Петра могли и должны были измениться, но перемена могла произойти к добру только при условии присутствия духа. То нетленное наследство, которое оставил он нам, есть пример небывалого в истории труда, силы воли в борьбе с препятствиями, в борьбе со злом; пример любви к своему народу, пример непоколебимой веры в свой народ, в его способности, в его значение; пример преодоления искушений сделать чтонибудь скорее и успешнее с чужой помощью, без труда приготовления к делу своих; пример искусства словом и делом, книгами, законами и учреждениями, духом этих учреждений воспитывать народ свой, поднимать его на ноги; пример заимствования чужого в благо и в плод своему, ибо заимствование чужого было чуждо принижения народного духа пред чужим; пример верного взгляда, верного чувства, по которому Петр указал нам естественных союзников в народах соплеменных; пример страсти к знанию и преданности вере, что обещает народам долголетие, как написано на скрижалях истории.

Отпразднуем наш праздник достойным образом, сознанием и укреплением в себе духа Петрова. Да не будет наш праздник чемто внешним, формальным; да не навлечем на себя евангельского обличения, обращенного к людям, которые строили гробы пророческие и красили раки праведных. Да не будет праздник наш только воспоминанием прошедшего; вспомнив, будем исполнять завещание Петра: «И впредь надлежит трудиться и все заранее изготовлять, понеже пропущение времени смерти невозвратной подобно». Правило – век живи – век учись – справедливо не в отношении только к одному человеку, но и в отношении к целым народам. Да проходит же народ наш школу жизни, как Петр Великий проходил свою многотрудную школу, и народ наш долголетен будет на земле.

Примечания

1

Тризна – языческий обряд, употреблявшийся при погребении.

2

Пограничный степной народ, служивший в войсках русских князей, как теперь казаки.

3

Жители городов, построенных на реке Роси.

4

То есть будь тысяцким.

5

То есть барса, или, вернее, кожу барсовую.

6

То есть из Южной Руси.

7

Св. Стефан, король венгерский, апостол своей страны.

8

То есть киевский, потому что Русью собственно называли один Киев с округом.

9

То есть на хоры в церкви.

10

Отрок, впоследствии сын боярский, младший придворный служитель.

11

Братовщина – складочный пир; обыкновенно складывались все прихожане на храмовые праздники.

12

От города Берлада, в нынешней Бессарабии, куда стекался всякий сброд; там же и изгнанные князья находили убежище и удалую дружину.

13

Ярослав Изяславич, сын великого князя Изяслава Мстиславича.

14

Иностранцев католического исповедания.

15

Погреб собственно для медов.

16

В похоронных процессиях княжеских перед гробом несли знамя (стяг) покойного и вели коня его.

17

Сыновей Ростислава Юрьевича, старшего сына Долгорукого.

18

Членам дружины, которых они привели с юга, из собственной Руси.

19

От ризницы.

20

Город, приписной к церкви, именно Гороховец.

21

Гриди и пасынки, впоследствии дворяне и дети боярские.

22

Смоленского, который прежде боролся с Боголюбским, см. выше.

23

Внук Олега Святославича, чрез Святослава Ольговича.

24

Северского.

25

Степные варвары, служившие в полках русских.

26

Города, построенные по реке Семи.

27

Сын Мстислава Изяславича, которого Боголюбский выгнал из Киева.

28

Сын Ярослава Изяславича Луцкого, о котором см. выше.

29

Сыну Мстислава Ростиславича Храброго.

30

То есть боярин.

31

Стенобитные орудия.

32

Приступом.

Интервал:

Закладка: