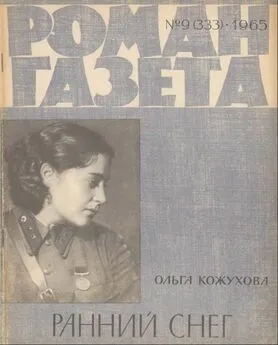

Ольга Кожухова - Молчание неба [Избранное]

- Название:Молчание неба [Избранное]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московский рабочий

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Кожухова - Молчание неба [Избранное] краткое содержание

Молчание неба [Избранное] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мы сейчас забываем, что на войне было много хорошего. Что на войне мы были юными. А в юности даже мрачные вещи выглядят весело. Этого нельзя никому забывать. Ипохондрия многих сегодняшних повестей — это уже следствие послевоенных лет, это черный светофильтр на объективе, через который некоторые из нас оглядываются на прошлое.

23

Лягушка в кармане

Теперь меня все чаще и чаще тянет к прозаикам. Я хожу и допытываюсь: а как они строят сюжет? А из чего складывается внешний и внутренний облик героя? А как нужно писать фразу, чтобы из самого сочетания слов создавалось то таинственное единение, какое связывает писателя с читателем и которое не позволяет читателю небрежничать, уклоняться от чтения? Из чего состоит черно-белая магия слов?

Как найти ту самую первую фразу?

Наверное, перед каждым начинающим писателем, да и не только перед начинающим, стоит эта проблема единственной, неповторимой, увлекающей читателя первой фразы!

Я помню начала многих хороших книг наизусть. Толстовское: «Все смешалось в доме Облонских», Гоголевское: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор», Олешинское: «Он поет по утрам в клозете».

У великих вся фабула в одной этой первой фразе.

Анатоль Франс начинает свою «Иокасту» так:

«Как, неужели вы кладете лягушек в карманы, господин Лонгмар? Вот гадость!»

Франс — писатель едкий и острый, не боящийся уходить с проторенной тропки сюжета в дебри философских отступлений и сложных ассоциаций, ибо уверен в собственной неотразимости, в глубочайшем своем влиянии на ум читателя.

Но, однако ж, и он не гнушается раздумывать над своей первой фразой и долго ищет ее и подкладывает читателю «лягушку в карман», чтобы тот не дремал. А как много еще у нас сырых и неинтересных первых страниц, как уныло мы начинаем повествование!.. Где уж тут заинтересовать читателя; хотя бы не оттолкнуть его, не заставить зевать с первой строки!

Значит, что же? Надо непременно в эту первую фразу вмещать какую-либо оригинальность?

Но тогда почему Лев Толстой так нескладно, так утомительно длинно начинает свое знаменитое «Детство»?

«12-го августа 18… ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло десять лет и в который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой — из сахарной бумаги на палке — по мухе…»

Боже мой, какая корявая, неуклюжая фраза!

Какая неловкость и нарочитость в этой неловкости! Автор как бы испытывает терпение читателя: да полно, выдержит ли он?

Но разве случайна эта его неуклюжесть? Разве она от неумения выразиться «гладко»?

Мы еще ничего не знаем о Карле Иваныче, а уже неловкость от его присутствия ощущаем явственно. Видим его пунктуальность, его заботливость, заключающуюся в том, чтобы непременно убить муху, которая, возможно, и не причинила бы спящему беспокойства. Разве это не блестящая характеристика человеку?.. А длинная, внешне как бы корявая фраза, разве она не сколок с дурной, полурусской-полунемецкой речи Карла Иваныча?

Эта «лягушка» посложнее франсовской. Но она живая и прыгает. Отрубать ей лапок нельзя. Иначе Толстой в последующих изданиях, несомненно, отрубил бы.

Следовательно, занимательность первой фразы не трюк. Это концентрат содержания вещи, первое выражение его. В ней всегда должно быть заложено все сразу, как в почке, из которой распускается лист, как зерно, из которого вырастает растение.

Но как растение вырастает только из определенного семени, так и повесть или роман могут вырасти только из свойственной им, одной-единственной на свете фразы…

Да, пока речь идет только об одной-единственной первой фразе!

А как сделать, чтобы герой твой был виден со всех сторон? Чтобы он был живой, запоминающийся, интересный людям? И чтобы он жил в книге по всем тем законам, по каким человек живет в жизни?..

А концовка?

Чем кончить произведение, чтобы читатель не отшатнулся впредь от тебя навсегда? Чем кончаются в жизни обычно наши собственные переживания и муки?

Нынче принято посмеиваться над счастливыми концами в повестях и романах. Но история литературы говорит нам другое.

Угловатый и неподкупный суровый рассказчик Александр Грин, не умевший и не любивший потрафлять обывателю, все же не один раз кончал свои рассказы весьма примечательной и полной глубокого смысла фразой:

«Они жили долго и умерли в один день».

Скажите, многие ли ваши знакомые, любящие друг друга, «умерли в один день»?

Нетипично. Надуманно. В жизни так не бывает. А Грин взял и не побоялся такой исключительности, написал.

Мне рассказывали: во время войны в окружении двое влюбленных не захотели переносить унижения плена. Он был ранен. Она молода и здорова и, видимо, могла бы надеяться пробиться к своим. Но они прежде всего… любили друг друга! И когда в нагане остались всего два патрона, они крепко обнялись, поцеловались, и он сначала убил ее, потом себя.

Счастливый это или несчастливый конец? Кто, кроме них двоих, это знает? Мне кажется, в нашем нынешнем представлении о счастье не всегда хватает величия, силы духа.

Счастливая концовка не ложь, не стремление писателя подсахарить, подсластить пилюлю. Это естественное, здоровое тяготение к очищению, к завершенности, столь же необходимое человеку, как, например, грозовой туче — пролиться дождем, освежить небо и землю: «Тих мой край после бурь, после гроз…»

Прежде чем начинать, нужно тысячу раз отмерить и заранее взвесить, чем кончить. Потому что самое главное, в сущности, — это то, что стоит за последней фразой. За точкой. Жизнь или смерть? Надежда или разочарование? Вера в людей или же ненависть и презрение к ним?

Да, тяжело начинать… Тем более все сначала.

Перейдя на прозу, я вдруг вижу, что потеряла все, что умела делать до этого. Забыла, где нужно ставить подлежащее, где сказуемое. Фразы у меня какие-то одичавшие: они то ползут, то скачут, то становятся на дыбы. А то вдруг из прозаического текста вылезает на свет божий обезглавленное стихотворение. Или ритм закачается, как в былине. Что-то вроде: «Ах ты, волчья сыть, травяной мешок…»

Но отступать некуда.

Первый свой прозаический опыт я дала прочесть заведующему кафедрой творчества Василию Александровичу Смирнову.

Он внимательно прочитал, вызвал меня после лекций, сел за стол и долго молчал, опустив голову. И я все поняла. Поэтому я уже не слушала того, что он мне говорил. Помню только, что он тщательно подбирал необидные, добрые, вежливые слова. Наверное, и ему в этот час было не очень-то легко.

Но странно, я слушала его — и не огорчалась.

Был такой случай: на совещании молодых, на семинаре, два больших веселых писателя не оставили от моих стихов камня на камне. Наверное, никого они в жизни так дружно не ошарашивали, как меня, и так беззаботно не уничтожали. При этом они сказали мне много злого, несправедливого, такого, что я, будь повыдержанней, поспокойней, повнимательней, наверное, сумела бы легко отмести как наносное, преходящее. Но я тогда ничего не отмела. Я все приняла на веру, всерьез. На улице мне тогда хотелось броситься под трамвай. На лестнице — кинуться с лестницы. Не случись в ту пору одновременно двух смертей сразу же — Алексея Недогонова, случайно попавшего под трамвай, и Михаила Голодного, случайно попавшего под машину, я, наверное, избрала бы похожий вариант. Но после этих трагических случаев я как-то побоялась показаться смешной.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Ольга Кожухова - Молчание неба [Избранное]](/books/1089066/olga-kozhuhova-molchanie-neba-izbrannoe.webp)