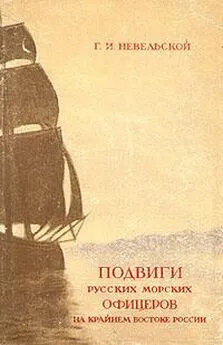

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.)

- Название:Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство географической литературы

- Год:1949

- Город:М.,

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Невельской - Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.) краткое содержание

Эти события, как известно, закончились в 1858 году закреплением по Айгунскому договору с Китаем этого обширного, до того никому не принадлежавшего края за Россией.

Подвиги русских морских офицеров на крайнем востоке России (1849-1855 г.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Из этой своей описи Амурского лимана и из описей Лаперуза и Браутона И. Ф. Крузенштерн решительно заключил:

а) Что нет никакого сомнения в том, что Сахалин — полуостров, а потому и плавание из Татарского залива в Амурский лиман невозможно;

б) Что Амурский лиман усеян мелями;

в) Что устье реки Амура должно весьма близко находиться к мысам Головачёва и Ромберга;

г) Что прибой и сулой, замеченные у восточного берега Сахалина под 52° северной широты, должны означать бар какой-либо большой реки или одного из рукавов реки Амура, и, наконец,

д) Что на берегах Сахалина и Татарского залива нет гавани {Поэтому на всех морских картах до 1857 года показывали Сахалин полуостровом, а берега Татарского залива — прямыми скалистыми и неприступными.} 34 .

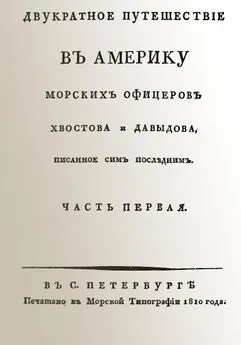

За Крузенштерном в 1806 году по распоряжению полномочного посла Резанова были посланы к Курильским островам и к южной оконечности Сахалина лейтенанты Хвостов и Давыдов. Офицеры эти, придя в залив Анива, вследствие секретных приказаний Резанова оставили там для заявления о занятии русскими Сахалина 5 матросов. Эти матросы впоследствии перешли на реку Тымь, где жили оседло, и последний из них, Василий, умер в 1847 году. На пути из Анивы Хвостов и Давыдов шли вдоль восточного берега Сахалина и осмотрели его. Во время пребывания их на Сахалине там не было ни одного японца, и туземцы говорили им, что японцы к ним не ходят, что они никому ясака не платят {Сведения об экспедиции Шельтинга к Сахалину и рапорт Хвостова и Давыва начальнику Охотска от 10 октября 1806 года я видел в архиве Охотского порта.}. Судя по этим данным и по сведениям о посещении Сахалина Шельтингом 35 , оказывается, что русские были первыми из европейцев, подходившими к Сахалину; они описали почти все берега его и, наконец, были первыми поселившимися на Сахалине.

Эти факты знаменательны для России в том отношении, что они представляют бесспорное право России на обладание Сахалином {Буссе 36 в описании Сахалинской экспедиции, а равно и некоторые другие личности 37 не признают за Россией права на обладание Сахалином, выставляя против этого то, что экспедиция, совершенная Хвостовым и Давыдовым, не признана будто бы правительством. Но здесь все они жестоко ошибаются, забывая, что правительство протестовало только лишь против грабежей и наоилий, произведенных в эту экспедицию Хвостовым и Давыдовым на Курильских островах, принадлежавших Японии, но оно никогда не отвергало фактов, дававших нам право на владение Сахалином, потому что русские первые описали его берега: именно Шельтинг в 1742 году и Хвостов и Давыдов в 1806 году; русские также заняли Сахалин в 1806 году, когда еще японцев там не было. Эти факты наше правительство признало и не отвергало никогда, следовательно и оставило за собою право на обладание островом. Сахалином.}.

Заключения таких авторитетных и знаменитых европейских мореплавателей, каковы: Лаперуз, Браутон и Крузенштерн, о невозможности для мореходных судов входа в лиман, и устье реки Амура с севера и юга, об отсутствии гаваней на побережье Татарского залива и, наконец, о влиянии на реке Амуре китайского правительства, охранявшей будто бы её устье значительной флотилией (с 4000 людей), весьма естественно возродили вопрос: для чего нам добиваться обладания рекой, которая не имеет сообщения с морем и поэтому представляет для нас ничтожное значение? Для чего нам ещё приобретением Приамурского края распространять и без того уже растянутую нашу границу с Китаем, когда утвердившееся его влияние на этот край будет вредить только выгодной для государства кяхтинской торговле? Наконец, к чему нам этот край, когда на прибрежьях его нет ни одной гавани? И действительно, если бы упомянутые заключения знаменитых мореплавателей были безошибочными, то благоразумие и выгода наши требовали бы оставить этот край без внимания. Для нас было бы всё равно, где бы ни была проведена граница с Китаем, лишь бы она была только южнее устья реки Уды, при котором находился наш пост со значительным поселением.

Итак, весь вопрос состоял в том, справедливы или несправедливы заключения знаменитых мореплавателей. Но кто мог тогда заподозрить ошибочность заключения такого авторитета? Кто мог поднять тогда завесу, спущенную им на этот край? Наконец, кто мог сомневаться в ошибочности донесений Владыкина, Якоби (в 1756 году), и затем миссии нашей из Пекина, что, будто бы народы, обитающие в Приамурском крае, зависят от Китая и управляются особыми вассальными Китайскими князьями {Архимандрит Иакинф. Статистическое и политическое описание Китайской империи. 1842 г., ч. II, стр. 30.}?

Глава четвертая. Русские владения в Тихом океане в первой половине XIX в

Вполне доверяя упомянутым в предыдущей главе заключениям знаменитых мореплавателей о реке Амуре, о прибрежьях Татарского залива и сведениям, доставленных нашей миссией из Пекина, мы оставались весьма естественно, совершенно равнодушными к Приамурскому краю, но всё-таки упорно отклоняли предложение китайцев о разграничении этого края. Несмотря на это, на географических картах стала появляться граница наша с Китаем от верховьев реки Уды к востоку до Тугурской губы. Граница сначала появилась на английских и немецких картах, а впоследствии и мы нанесли её на свои, перепечатывая последние с иностранных изданий 38 . Мы делали это, совершенно забывая, что на основании первого пункта Нерчинского трактата 1689 года здесь нельзя было означать какой-либо пограничной черты, и смотрели на это равнодушно, вероятно потому, что давали полную веру упомянутому заключению европейских авторитетов о недоступности с моря реки Амура и её лимана; причём, конечно, Приамурский край становился для нас, совершенно бесполезным. Между тем перепечаткой неверных карт мы, как бы признали, что вся страна к югу от произвольно проведённой на них пограничной черты принадлежит Китаю, и не жалели об этом, потому что верили таким сказкам, как например, будто китайцы имеют в Приамурском крае значительные силы для охранения, или ещё лучше, что на нижнем Амуре находятся города и крепости, каковы Тонден, Кажен и другие {Как означено на карте, приложенной к описанию Китая, архимандрита Иакинфа, 1842 г.}.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Павел Кольцов - Крайний Герой России [СИ]](/books/1064618/pavel-kolcov-krajnij-geroj-rossii-si.webp)