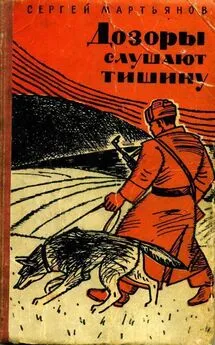

Сергей Мартьянов - Дозоры слушают тишину

- Название:Дозоры слушают тишину

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Жазушы

- Год:1965

- Город:Алма-Ата

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Мартьянов - Дозоры слушают тишину краткое содержание

Минуло двадцать лет, как смолкли залпы Великой Отечественной войны. Там, где лилась кровь, — тишина. Но победу и мир надо беречь. И все эти годы днем и ночью в любую погоду пограничные дозоры чутко слушают тишину.

Об этом и говорится в книжке «Дозоры слушают тишину», где собраны лучшие рассказы алма-атинского писателя Сергея Мартьянова, уже известного казахстанскому и всесоюзному читателю по книгам: «Однажды на границе», «Пятидесятая параллель», «Ветер с чужой стороны», «Первое задание», «Короткое замыкание», «Пограничные были».

В сборник включено также документальное повествование «По следам легенды», которое рассказывает о факте чрезвычайной важности: накануне войны реку Западный Буг переплыл человек и предупредил советское командование, что ровно в четыре часа утра 22 июня гитлеровская Германия нападет на Советский Союз. Автор восстанавливает картину тех драматических событий и прослеживает дальнейшую судьбу их героев.

Действие повествования и рассказов происходит в Белоруссии, Закарпатье, Грузии, Азербайджане, Казахстане, на берегах Балтийского моря, где неоднократно бывал автор, тесно связанный с границей. Прекрасное знание материала, искусное владение сюжетом, точность языка — вот что отличает книгу Сергея Мартьянова, утверждающую подлинную романтику границы.

Дозоры слушают тишину - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Каким же образом ящик оказался в лесу? Очевидно, кто-то увидел, как Мишкин его закапывал — точно так же, как древний дед увидел наши раскопки. Но кто? Кто не позволил врагу воспользоваться нашей государственной и военной тайной, кто вырыл и сохранил ящик?

Мы уезжали из Бреста, многое выяснив, но так и не разгадав эту загадку. И не узнали мы самого главного: кто же переплывал Буг и был на заставе у Горбунова? Я уже стал подумывать: а существовал ли такой перебежчик вообще? Не легенда ли это, каких много рождала героика тех лет? Не зря ли потрачено время наг поиски того, чего не было?

«Нет, не зря! — тут же возражал я себе. — Разве не узнал я о подвиге Горбунова и солдат его заставы, об интереснейших человеческих судьбах, героических событиях и характерах? И самое главное — ведь факт с перебежчиком отмечен в официальном документе, хранящемся в музее пограничных войск (ссылкой на него, если помнит читатель, и начинается мой рассказ). Ссылается на этот документ и генерал-полковник Леонид Михайлович Сандалов в своих мемуарах «Пережитое», изданных Воениздатом в 1961 году. Бывший начальник штаба 4-й армии, дислоцировавшейся в районе Бреста, на страницах 97 и 98 пишет:

«В музее пограничных войск СССР хранятся любопытные документы Брестского погранотряда, которым перед войной командовал майор Александр Петрович Кузнецов. Из документов этих явствует, что в тихую звездную ночь на 22 июня на 17 линейных заставах (из 20) до 3 часов 30 минут ничего подозрительного замечено не было. Но с двух застав южнее Бреста все время следовали донесения, отмечавшие интенсивное передвижение за Бугом немецких танков, автомобилей и подразделений на конной тяге. А еще на одной произошло событие чрезвычайной важности: ровно в час 22 июня западнее Волчина переплыл Буг перебежчик и заявил, что в 4 часа Германия нападет на СССР. Начальником этой заставы была объявлена боевая тревога и тотчас же послано донесение коменданту участка, а через него и командиру пограничного отряда…»

О каких же документах идет речь? В первую очередь об историческом формуляре 17-го Брестского краснознаменного погранотряда. В этой боевой летописи (какую ведет каждая воинская часть) на листе 25 черным по белому написано:

«2-я застава.

22.6.41 г. в 01.00 на заставу пришел солдат немецкой армии, который сообщил, что в 4 часа Германия нападет на СССР. Начальник заставы показания солдата донес коменданту участка и заставу изготовил к бою».

«Как?! — воскликнет изумленный читатель. — Выходит, границу перешел немецкий солдат! Почему же вы вначале говорили о каком-то мельнике?»

Спокойно… В сумятице первых дней, недель и даже месяцев войны было не до исторических формуляров. Историю писали прежде всего штыком, а не пером. И только в январе 1945 года штабные работники внесли в формуляр приведенные мною строки. Они это сделали без опроса Горбунова и других участников тех событий, по памяти и, вероятно, по аналогии с переходом границы Альфредом Лискофом, широко известным в нашей стране. Тот был немецким солдатом, ну и этот тоже… Так вкралась ошибка. Недаром же осторожный Леонид Михайлович Сандалов не называет перебежчика немецким солдатом.

Итак, мы лишь исправили ошибку и предостерегли будущих историков от ложного пути поисков, но в главном документ утверждает факт, которому посвящена наша работа. Утверждает!

Однако не хватало еще одного звена, чтобы все прояснилось и стало на свои места. Одного-единственного…

5

И вдруг — письмо из Риги от Давида Михайловича Милославского. Он сообщил мне такие сведения, от которых у меня буквально захватило дух…

Впрочем, почему же «вдруг»? Я ждал этого письма с тех дней, когда во время нашей поездки в Брест мы узнали о существовании Давида Михайловича и я послал ему в Ригу письмо с убедительнейшей просьбой — ответить.

И вот его ответное обстоятельное письмо и в нем раскрытие тайны, волновавшей меня последние полтора года.

Кто такой Давид Михайлович Милославский? Это — бывший офицер-пограничник, работавший до войны в Волчинской комендатуре. Приехав в Брест, мы узнали, что как раз он-то и беседовал в комендатуре с «перебежчиком» в ночь на 22 июня 1941 года и должен хорошо помнить о нем.

Но жив ли сейчас Милославский? В Волчине от местных жителей мы узнали, что в октябре 1944 года, сразу же после освобождения тех мест от гитлеровцев, он приезжал в село за своей женой, которая провела здесь всю оккупацию, и за секретными документами — их он зарыл в землю вечером 22 июня 1941 года при отступлении.

Жители сообщили также, что он приезжал в офицерской пограничной форме и нашел документы в целости и сохранности, а жену увез с собой и был безмерно счастлив, что отыскал ее живой и невредимой.

С тех пор прошло ровно девятнадцать лет. Как отыскать его? Было лишь известно, что свою военную службу Милославский закончил в Риге и, возможно, там остался на жительство. Настойчивому и этих данных вполне достаточно.

И вот адрес найден. Я пишу Милославскому большое взволнованное письмо.

Прошел ноябрь, прошло несколько дней декабря. Я уже давно в Алма-Ате, работаю над книгой и с нетерпением жду ответа. Ведь Милославский — единственный оставшийся в живых командир Волчинской комендатуры, который беседовал с «перебежчиком».

Капитан Солдатов пропал без вести. Капитан Кондратьев погиб в гитлеровском плену. Остается только Милославский.

Восьмого декабря я получил из Риги пакет. Распечатываю, унимая дрожь в пальцах. Читаю. Ровный, четкий почерк сильного, мужественного человека. Читаю страницу за страницей — все очень интересно. Но пока все не то, что мне нужно…

Двадцать четвертая страница. Читаю:

«Начиная приблизительно с 15 июня 1941 года со всех застав комендатуры стали поступать данные войсковой разведки о том, что в ночное время на расстоянии нескольких километров от границы прослушивается гул моторов танков, автомашин и другой боевой техники противника. Причем с наступлением рассвета этот гул прекращался. Непосредственно у границ как в ночное, так и в дневное время не только не наблюдалось передвижения техники противника, но и редко просматривались солдаты. Охрана границы со стороны немцев велась в обычном порядке, вблизи границы количество нарядов не увеличивалось.

Все данные войсковой разведки сосредоточивались в комендатуре. Помню, собрав данные за двое суток, капитан Кондратьев собрал командиров для оценки обстановки и принятия решения. На этом совещании мы пришли к выводу, что противник готовится к войне против СССР, но в целях маскировки не подводит свои войска непосредственно к границе. Исходя из этого, было принято решение об усилении войсковой разведки за сопредельной территорией с тем, чтобы своевременно отметить факт подхода немецких войск к границе, считая, что таким путем можно будет установить точное время начала войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Лукьяненко - Дозоры: Ночной Дозор. Дневной Дозор. Сумеречный Дозор [сборник litres]](/books/1143630/sergej-lukyanenko-dozory-nochnoj-dozor-dnevnoj-do.webp)