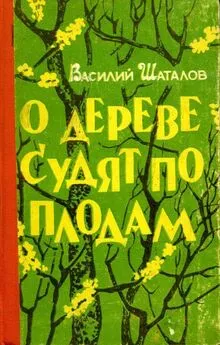

Василий Шаталов - О дереве судят по плодам

- Название:О дереве судят по плодам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Туркменистан

- Год:1982

- Город:Ашхабад

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Шаталов - О дереве судят по плодам краткое содержание

Имя автора этого сборника уже известно широкому кругу читателей по его книгам «Долина ветров», «Тайны морского залива», «Пеликаны остаются в Каракумах», «30 тысяч поединков» и другим. Новая книга писателя — это книга странствий, многочисленных встреч с людьми разных судеб. Это — лирическое повествование о красоте родной земли.

В сборник включена также «Повесть о башлыке». В ней рассказывается о нелегкой, полной столкновений судьбе человека, руководителя крупного хозяйства, смело взявшегося за трудное дело, которое до него многим казалось не по плечу.

О дереве судят по плодам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но эта просьба противоречила желанию самого Бегенча: он не любил в дороге разговоров. Во время поездок ему нравилось неторопливо размышлять, думать, мечтать. И все мысли так или иначе были связаны с его нелегким хозяйством, с деятельностью целой армии односельчан, с решением неотложных задач, мечтою о будущем…

И все же на просьбу шофера всегда откликался. Немного подумав, он находил тему, близкую и интересную обоим, и приступал к повествованию. Сонливость у шофера исчезала, а вместо нее появлялись оживленное внимание и бодрость. Курбан любил рассказы башлыка; они поражали его новизной мысли, смелостью замыслов и желанием заглянуть в завтрашний день. Эти рассказы он сравнивал с поездкой по широкой степи, когда мчишься на большой скорости, и за каждой далью тебе открывается новая, совсем незнакомая, но чрезвычайно интересная и не похожая на все предыдущие, даль. И не было ни одной поездки с башлыком, его рассказа, которые Курбан не запомнил бы от слова до слова, прочно, навсегда.

Особенно глубокий след оставила в памяти осенняя поездка на целинный участок, в урочище Гаплан.

…Приближаясь к восточной окраине Ашхабада, они проехали вдоль огромного фруктового сада, близко подступившего к шоссейной дороге справа. А слева была плантация молодых шелковиц. И сад, и шелковицы пылали осенним пожаром. В просветах между длинными рядами деревьев с поредевшими кронами лежало много багряной и желтой листвы.

Когда сад кончился, взгляду стало просторно: в глаза ударило бледной желтизной пустыни, каким-то заповедным ее уголком; полетели назад песчаные косогоры с кудлатыми кустами на откосах. Далеко к югу отхлынула гряда извилистых нежно-фиолетовых гор. Потом — короткий спуск перед станцией Аннау. За станцией — степь, которая потом слилась с предгорной Гяурской равниной.

Они ехали молча и глядели по сторонам, удивляясь, быть может, тому, как быстро меняется степь. Слишком много было столбов, пересекавших ее во всех направлениях, виднелись вспаханные поля, заросли камыша вдоль оросителей, какие-то постройки, новые виноградники, юные сады. Но обширные пространства земли еще пустовали. И шофер и башлык видели одно и то же, но чувства при этом испытывали разные. Курбан — легкое любопытство, председатель — чувство легкого огорчения, утраты. Нет, он все понимал, конечно. Понимал, что растет население, что его надо кормить, поить, одевать и обувать, что Гяурская целина должна служить человеку, что здесь должно быть создано столько-то различных хозяйств, что они должны давать столько-то тысяч тонн зерна, овощей, фруктов, мяса, винограда, рыбы, шерсти. Все это Бегенч Ораков понимал, но сердце не могло примириться с тем, какой ценой все это должно быть оплачено, какую жертву во имя этого надо принести.

— Скажи, Курбан, видал ли ты эту степь лет двадцать или тридцать назад? — спросил Ораков, глядя вдаль.

— Нет, не видал, — зорко следя за дорогой и движущимся навстречу транспортом, ответил шофер. — Слишком молод был — дальше детского сада не пускали. А что?

— А то, что много потерял. Тогда здесь как было? Куда ни глянешь — простор, неоглядная ширь… Только бурьян кое-где… И все равно: идешь ли пешком или на машине едешь, песня так и рвется из груди, и так тебе легко, словно крылья у тебя за спиной! В степи водилось много дичи. Когда я был моложе, я приезжал сюда охотиться. Что тут творилось!.. Из-за птичьих стай солнца не было видно!.. Птицы, вспугнутые охотниками, поднимались в небо и напоминали длинную серую тучу, растянувшуюся вдоль Копетдага на несколько километров. Эта туча состояла из миллиона рябков, дроф-дудаков, дроф-красоток, стрепетов, журавлей. Людей они почти не боялись. И охотиться на них можно было с закрытыми глазами. Такие же огромные стаи здесь появлялись весной, когда птицы из жарких стран летели на север, в Сибирь и Казахстан на свои гнездовья. К сожалению, теперь такого обилия птиц в Гяурской степи ты не увидишь. Теперь, брат, что ни птица, что ни зверь — то редкий или исчезающий вид, занесенный в Красную книгу.

— Почему же так случилось? Ведь столько было птицы… — спросил Курбан.

— Все тут довольно просто, — пояснил Бегенч. — Человек отнял у птиц земли, которые им принадлежали извечно. Отнял, распахал и застроил. Вот и все!

— Но ведь нельзя же допустить, чтобы дичь совсем исчезла! — с заметным волнением сказал Курбан. — Неужели ничего нельзя сделать, чтобы их сохранить?

— Как нельзя? Можно. И многое уже делается а этом отношении. Например, создаются заповедники и заказники. Но я считаю, что этого мало. Надо повсеместна запретить охоту. Надо сберечь хотя бы то, что уцелело.

Бегенч замолчал, помрачнел.

Машина свернула налево, на целинный участок Гаплан. Тут он ни хмуриться, ни печалиться не мог. Его радовал аккуратный поселок из белых домов, строгий порядок на полях, сады и виноградники в ярких красках осени, а за ними ровная, хорошо вспаханная к весне целина.

Дел на участке хватило Бегенчу на целый день. Он ездил по полям, фермам, встречался с целинниками — рядовыми и специалистами — расспрашивал о трудностях, нуждах, заботах и о том, какая требуется помощь.

К концу дня отправились обратно. Очень долго ехали молча, так долго, что шофер не вытерпел и заявил:

— Что-то… ко сну клонит.

— Это потому, что вчера к чабанам ездили. Усталость еще не прошла, — отозвался Ораков и опять о чем-то задумался.

— А вы все о птицах думаете? — снова спросил Курбан с явным намерением вызвать башлыка на разговор.

— Нет, не о птицах.

— О чем же?

— О колхозе.

— О нашем?

— Да.

— Что же вы о нем думаете? — не унимался водитель. — Не надоел он еще вам?

Ораков рассмеялся.

— Колхоз… Да разве он может надоесть? — продолжал Ораков сквозь смех. — О нем и во сне не перестаю думать!..

…Машина, свернув направо, проскочила переезд железной дороги и через две-три секунды нырнула под арку въездных ворот. Бегенч взглянул на часы: было около восьми.

Башлык и сегодня не изменил своему правилу: куда бы ни уезжал, а к началу планерки никогда не опаздывал. И не только потому, что был человеком очень пунктуальным. А потому, что планеркам придавал большое значение, давно убедившись в их огромной пользе. Если в соседних хозяйствах, к тому времени уже окрепших, планерки проводились раз или два в неделю, то в «Октябре» — ежедневно. Обсуждались на них сотни вопросов: зимой — ремонт техники, работа в парниках. Весной — пахота, планировка полей, внесение удобрений, сев ранних овощей. Летом и осенью — уход за посевами, сбор урожая. Обсуждались и вопросы животноводства. Их было не меньше, чем в любой другой отрасли. И всегда на планерках всплывали промахи и недочеты, допущенные членами бригад, — все то, что огорчало и мешало в работе, вызывало гнев, возмущение, грозило срывом графика планов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Васильев - Вырастить дерево [СИ]](/books/1092802/sergej-vasilev-vyrastit-derevo-si.webp)