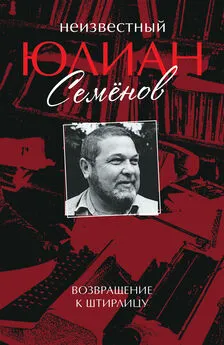

Юлиан Семенов - Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение

- Название:Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Вече»

- Год:2008

- Город:М.

- ISBN:978-5-9533-3358-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлиан Семенов - Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение краткое содержание

Книга включает в себя неопубликованные и малоизвестные произведения русского писателя, непревзойденного мастера и популяризатора политического детектива в нашей стране, Юлиана Семёнова.

Повести,рассказы, статьи, пьесы, а также интервью с писателем предоставят читателю возможность лучше понять его творчество и незаурядную личность. Тонкий анализ событий непростого времени, в котором он жил, помогут современному читателю еще раз обратиться к драматической истории нашей страны XX века.…

Неизвестный Юлиан Семёнов. Разоблачение - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

— Да неужели?! — снова удивился барон. — Я не знал!

— Ты попросту забыл, ты знал... Лишь император Клавдий официально запретил употреблять в сенате греческий, потому что следил за тем, чтобы соблюдались римские традиции. Правда, и ему однажды пришлось извиниться перед собравшимися за то, что он сам был вынужден употребить греческое слово, поскольку его не было в языке римлян, а слово это выражало высший смысл политики — «монополия»... Словом, сидим, я жду команды режиссера, готовлюсь к работе, мизансцена разведена, а Брута все нет и нет... И вдруг приводят древнего старикашку! Представь себе мой ужас! Я говорю Феллини: «Но ведь Брут был незаконным сыном Цезаря! А этот старше меня!»

Возникла пауза, все затихло на съемочной площадке. А Феллини пожал плечами и спокойно заметил: «Но ведь это не доказано, это же гипотеза». Говорит, а сам где-то далеко, просматривает свою ленту... Мою греческую фразу, конечно же, при монтаже он выбросил, оставил всего два плана из тех десятков, метров, что снимал, а фильм вышел гениальный... Я ж говорю, невероятный талант, выплескивание дара — штука мистическая, непознанная.

— Как все это интересно, — тихо сказал барон. — Да и рассказываешь ты удивительно. Словно бы рисуешь. Я все вижу, право!

— Я ничто в сравнении с Жоржем Сандерсом. Послушал бы ты, как он держал зал, как рассказывал со сцены!

— А я и не знаю этого имени, Федор, не слышал о нем...

— Неудивительно. Они же беспамятны, в Штатах-то. Есть паблисити — помнят, нет — на свалку! Родись у них Шекспир, но не имей он хорошего банковского счета, его б и не заметил никто. А Сандерс из Петербурга, нашу гимназию окончил, потом Америку потрясал, лучший драматический актер. Но все молодым себя считал... Шестьдесят пять уже, а он пьет, как сорокалетний. Сколько я говорил с ним, как убеждал поберечь себя. Обещал. О, как он клялся мне... Покончил с собою, и нет памяти. А Саша Гитри? Помнишь, сын великого Люсьена Гитри. Этот духа рутины не выдержал, ушел из «Комеди Франсез», им же режиссер давал в руки бумажные цветы, они на весь зал шуршали, поди играй при этом. К чему это я? — Федор Федорович нахмурился, рубленые морщины сделали его лицо похожим на маску Дон Кихота.

— Ты заговорил о Саше Гитри...

— Ах да, спасибо! Он ведь тоже родился у нас, в Петербурге. Его отец имел высший взлет, когда наш Теляковский подписал с ним контракт на работу в Михайловском театре. Был такой в северной столице, там все спектакли давали на французском, одна аристократия собиралась... Там вот потом уже Люсьен сдружился с моим отцом, на все его репетиции ходил в Париже; забьется в угол зала и сидит... А он тогда комедии писал, его вся Франция ставила. Он в одном углу, а я в другом, то на сцену гляжу, то на него. И заметил любопытнейшую вещь: то он внимал отцу с обожанием, а то вдруг лицо его холодно замирало — в самых драматических местах, верно, ощущал, что в Федоре Ивановиче воплотилось то, чего он не достиг и никогда не достигнет. Я думаю, что это его обостренное понимание своей — в сравнении с Шаляпиным — малости свидетельствовало о некоторой ущербности духа. А Сашка-то Гитри скатился к предательству. Стал с немцами в Париже сотрудничать! Судили его после войны, что-то около года в тюрьме пробыл, потом французы простили за талант. Так он сам себя извел. Без статей о нем, без шума жизнь ему не в жизнь была. Умер в безвестности от рака... Истинный-то художник разве на предательство способен? Только Сальери, только несостоявшиеся...

А сколько у нас таких, подумал я.

Когда Горький создавал Союз писателей, в сообщество приняли триста тридцать членов — Булгаков, Платонов, Алексей Толстой, Бухарин, Пришвин, Пастернак, Яшвили, Ахматова, Афиногенов, Зощенко, Катаев, Фадеев, Всеволод Иванов, Тынянов, Ильф и Петров, Форш, Павел Васильев, Гайдар, Вишневский, Вячеслав Шишков, Эренбург, Цадаса, Шагинян, Бабель, — гирлянду эту можно продолжить, «мертвых душ» не было, на «деревенщиков», «военных» и «певцов рабочего класса» не делили, литература — не рота, по взводам не разведешь, казарма началась после того, как Сталин — накануне расстрела Каменева и Зиновьева, — убил Максимыча, а Ягода, распоровший матрац Горького (обыск производил лично он), грязно выругался, прочитав записки Старика, которые тот хранил от сглаза: «Сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит»...

Где эти записки Горького? Сожжены? Или осталась копия? А где посмертное письмо Александра Фадеева? Когда Алексей Сурков прочитал его, — грохнулся в обморок; письмо, понятно, забрали; позволили очередную безнравственность, подчеркивая в некрологе: «страдал алкоголизмом»... Никогда не забуду слова Александра Твардовского, сказанные им во время утренней прогулки по дорожкам пахринского поселка: «Алкоголизм — болезнь социальная, ее лекарствами, запретами и постановлениями не излечишь, общество надобно лечить, сняв с него кандалы... »

Общество «Память», созданное по рецептам черносотенного шовинизма, горько сетует о том, что «инокровный элемент» (у Гитлера это называлось определеннее: «коммунисты и евреи с масонами») предает народную память. Но кто же в этом обществе, сконструированном кем-то по рецептам охранки, занялся тем хотя бы, чтобы уже сейчас воздать память нашим звездам, ушедшим в небытие: Петру Алейникову и Клавдии Шульженко, Борису Андрееву и Вере Марецкой, Черкасову и Ванину, Барнету и Романову, Яншину и Охлопкову, — и эта гирлянда подлежит продлению, причем, читатель, видимо, заметил, что я опустил имена таких звезд, как Райкин и Хорава, Утесов и Рубен Симонов, Бернес и Раневская: «чужеродный элемент», они «Память» не интересуют, «пусть не лезут в нашу национальную культуру, мы же не запрещаем им выступать на своих родных языках»...

Даже Пуришкевичи с Марковыми не решались отсекать от русского искусства Левитана и Леонида Пастернака; наши нынешние шовинисты — решаются. Впрочем, американские национал-социалисты отсекают от «истинного американского искусства» не только «паршивых авангардистов-коммунистов», но и музыку «недочеловеков» Гершвина, Бернстайна, Иегуди Менухина; их разнит с нашей «Памятью» лишь то, что они носят свастику, держат в офисах портреты Гитлера и гордятся этой «преемственностью идей», наши же кричат о своем «патриотизме». С моей точки зрения, такого рода «патриотизм» воистину, — по словам Льва Толстого, — «последнее прибежище негодяев»...

...Никогда не забуду телевизионную передачу «ЦСД» — второго канала телевидения ФРГ: утром диктор сообщил, что в Мюнхене умерла «великая немецкая актриса Чехова». Программа передач, как и у нас, была сверстана заранее, однако вечером вместо объявленного фильма немецкие тележурналисты, которым действительно дорога память, успели сделать полуторачасовую передачу о Чеховой: отрывки из интервью, шоу, представлений, рассказы о ней, — такая передача останется навечно в памяти тех, кто ее смотрел... То же было на Западе, когда ушел из жизни Андрей Тарковский... А мы? Нет пословицы «Джоны, не помнящие родства», увы, есть пословица «Иваны, не помнящие родства», и нечего в этом винить Пьера, Абрама, Ашота или Юозаса.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: