Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I

- Название:Собрание сочинений. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I краткое содержание

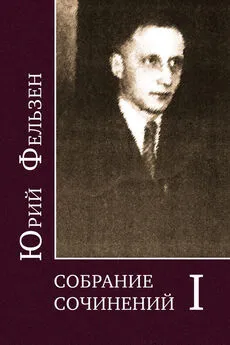

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Внезапно я устал – опять повторяется (в который раз) обычная и печальная у меня последовательность: были преграды к какому-то «счастью» (свободно и не отвлекаясь писать о Лермонтове), преграды, мною же самим поставленные, я их трудолюбиво и медленно обошел, но на них растратил весь свой душевный пыл (по крайней мере, на сегодня отпущенный) и поневоле остался в пустоте. Нисколько не боюсь ее продолжительности – помню из опыта, что творческие мои возвышения кажутся иногда неяркими и невосторженными, но они неизменно возобновляются, не расхолаживаясь от времени и, быть может, становясь как-то обостреннее и естественно мне ближе. Предчувствую тон следующего моего письма и даже нетерпеливость за него взяться (ведь пройдут вам посвященные три дня), но пока – вялый и равнодушный – писать перестану, чтобы вас нечаянно не раздражать, как это бывает от мертвенного ко всему безразличия и о чем жалеешь, когда «приходишь в себя».

Письмо седьмое

Есть радостная, нас как бы вздымающая сила в сознании, что мы – капризно и безосновательно – кого-то выбрали, на нем сосредоточили всю нежность, всю героичность и внимательность, на которую только способны, всё ожидание ответной благодарности, все надежды, всю «ставку» на наше будущее: приятно какого-нибудь человека случайно и без усилий облагодетельствовать (от этого возникают у нас предположительные вдохновенные разговоры, сладкое и, вероятно, ложное с таким человеком соотношение), невыразимо приятнее облагодетельствовать того, кого мы решили считать и уже считаем единственным, кого ежеминутно избаловываем и вниманием, и услугами, и помощью, для него существенной и нам иногда трудной. Мы нередко забываем первоначальную причину трогательности (то, что мы проявили свою волю, что как бы тронуты сами собой) и хотим одного – непрерывно благотворить и верить понимающей благодарности, – и вот, чем становимся мы щедрей, чем произвольнее и незаслуженнее постоянная жертвенная наша помощь, тем, может быть, дальше от истины воображаемая дружба, благодарность и ответность, тем упрямее наше воображение расходится не только с действительностью, но и с нашим же чувством действительности, и эта двойственность, эта несогласуемость наших стремлений и восприятий, удобных нам вымыслов и трезвящего, разочаровывающего чутья, всегда у нас остается и во всем сказывается, и каждый раз – обреченно о действительность разбиваясь – мы душевно себя уродуем и калечим. Подобное произвольно-упрямое предпочтение, подобная нам отрадная и нужная заботливость, возникающая оттого лишь, что мы любим себя, свой будто бы особенный выбор и свои столь незаменимые о других заботы – всё это не только относится к любви (на что, как вы подозреваете, я сейчас намекаю), всё это относится хотя бы и к детям, – вспомните, почему иных детей мы балуем, задариваем игрушками, полувлюбленно поддразниваем, хотим коснуться и погладить, и чем их больше мы успели обласкать, тем они кажутся смешнее и милее – и мы забываем себя, свой выбор, причину ласк и подарков, но тому, кто выбрал, уже никак не изменим. Нечто похожее и в наших писательских «романах», – впрочем, я безошибочно знаю ваши ядовитые, уничтожающие возражения, гримасу на каждую, по-вашему, искусственную или безответственную мою фразу, и даже теперь легко могу вас представить себе читающей мое письмо и в ваших глазах, на вашем нахмуренном лбу – привычную тень недоумения: «Что это еще за выдуманные романы, почему столько о них говорится, притом столько бестолкового и неясного?» Вы так мучаете меня своим недоброжелательством и неверием, так надо мной нечаянно властны, что я обычно готов себя признавать неправым и в чем угодно с вами соглашаться, только бы вы оценили доброе наше единение и считали, будто мы во всем заодно. Правда, моя уступчивость не придает вам благожелательности и доверия, и я, разумеется, знаю, что в конечном счете действую себе же во вред, но бывают такие случаи и отношения, когда всякое замалчивание и всякие слова неизменно действуют нам во вред, и я был не раз доведен до того, что искал лишь спокойствия на ближайшие десять минут. К счастью, теперь вы далеко, я невольно успокоился и окреп и в споре о «романе» вам не уступаю. Я, может быть, неумело (зато для себя правильно) назвал романом нечастое длительное свое состояние, всегда вызывавшееся каким-нибудь писателем или поэтом, но в таком – не кратко-экзальтированном, а именно длительном и надежном – состоянии основа и многие свойства произвольной односторонней влюбленности. Вот я подумал о Лермонтове, и тотчас же – без поисков и стараний – выступают различные любовные признаки: в его имени для меня (как я уже вам писал) что-то волшебно-волнующе-единственное, в его образе, в его стихах и фразах (точно в словах возлюбленной) особенная неопределимая «одна черта» – и только мало неожиданностей, какая-то уверенность, обеспеченность (то, что французы называют «securite») в нем, уже не меняющемся и не предающем, отчего у меня ответная признательность, иногда скука и, как обычно в этих грустно-неравных отношениях, опасное любопытство ко всему постороннему. Если бы вы знали также, до чего просто разбиваются преграды времени, смерти, возможности взаимного понимания, какие влюбленно-вдумчивые (чтобы поразить) разговоры я незаметно для себя часами веду, вы бы не морщились и меня бы не высмеивали – видите, сколько удается объяснить в письме, чего на словах не выскажешь (впрочем, это лишь у меня, с вами – от моей напуганности, от вашей как бы намеренно отчуждающей и со мной презрительной нетерпеливости).

Все случайные сведения о Лермонтове, дневники, письма его знакомых (недавно приводившиеся в одной книге, мною «проглоченной» в несколько вечеров), всё это волнует меня, как будто – оставаясь спрятанным и безнаказанным – я подглядываю, подслушиваю, слежу за кем-то, кого люблю и о ком собираю то новое и запретное, что с ним постепенно сливается, что становится неопровержимым и словно бы вечным, заставляя еще больше его любить. Через стихи, через письма и чужие воспоминания меня поражает собственное лермонтовское умение любить, наполненность, готовность, сперва неопределенная, затем связанная с образом, бледным, скрываемым, но всегда угадываемым и уже неизменно одним. Это Варенька Лопухина – по-видимому, чахоточная, несчастная Вера в «Княгине Лиговской» и «Княжне Мэри» (о ней в чьем-то дневнике, вероятно преувеличенно, говорится «молоденькая, умная, как день, и в полном смысле восхитительная»), шестнадцатилетняя девочка, которую добродушно и любовно дразнят ее сверстники: «У Вареньки родинка, Варенька уродинка». Почему-то и у Лермонтова, как у стольких замечательных людей, вышло так, что его «Варенька» оказалась замужем за другим, и он в упрямой уединенной работе старался осмыслить и оправдать свою внешне бесцельную, неу-давшуюся жизнь, зато внутренно был он, как немногие, верен и целен, и нередко женщин лишь обманывало настойчивое его внимание – ему, должно быть, не однажды мерещились «черты другие», и не к одному случаю мог бы Лермонтов отнести знаменитые свои строки:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: