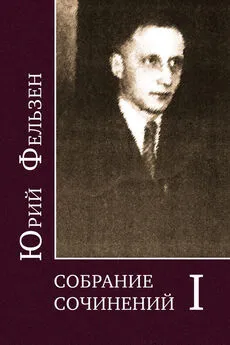

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I

- Название:Собрание сочинений. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I краткое содержание

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но в мире новом друг друга они не узнали.

Лермонтов. Собрание сочинений, т. 1. С. 481.

С. 354. …Он был «с прислугой необыкновенно добр, ласков и снисходителен», рассказывает лакей-грузин… – Цитата из воспоминаний Христофора Саникидзе, в передаче П. К. Мартьянова: «Бывший слуга Лермонтова, Христофор Саникидзе, удостоверяет, что Михаил Юрьевич был человек весьма веселого нрава, хотя в то же время не любил много говорить, а любил более слушать то, что говорят другие. Иногда им овладевала задумчивость, и тогда он не любил, чтобы его беспокоили, и не любил, если в это время заходили к нему товарищи. С прислугой был необыкновенно добр, ласков и снисходителен, а старого камердинера своего любил как родного и даже снисходительно выслушивал его советы» (Щеголев. Лермонтов. С. 475).

С. 355. …«непонятная страсть, казаться хуже, чем он был»… – Из «Записок» Е. А. Сушковой, адресата любовной лирики Лермонтова (Щеголев. Лермонтов. С. 102). Ср. слова А. П. Керн о А. С. Пушкине, «Вот еще выражение века: непременно, во что бы то ни стало казаться хуже, чем он был» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников, т. 1 / Ред.

В. Вацуро. М., 1974. С. 404).

С. 355. …«по его нежной природе это вовсе не его жанр»… – Из воспоминаний В. П. Бурнашева (Щеголев. Лермонтов. С. 222).

С. 355. Kampfbereitschaft – боеготовность (нем.).

С. 355. …сколько людей уходило от него разочарованными <���…> Белинский, впоследствии кавказские декабристы… – Литературный критик

B. Г. Белинский (1811–1848) познакомился с Лермонтовым в июле 1837 года. Белинский, интересовавшийся тогда проблемами идеализма и Просвещения, завел разговор о Вольтере и Дидро, на что иначе настроенный Лермонтов отвечал иронически и отшучиваясь. Это произвело на Белинского тяжелое впечатления и он ушел, «едва кивнув головой» (Мануйлов В. Лермонтовская энциклопедия. М., 1999. С. 53). Личное знакомство Лермонтова с декабристами А. И. Одоевским, В. М. Голицыным и C. И. Кривцовым произошло на Кавказе в 1837 году, а в 1840-м, во время второй ссылки, Лермонтов познакомился с А. И. Вегелиным, М. А. Назимовым и В. Н. Лихаревым. Его отношения с сосланными декабристами были сложными. Лермонтов не разделял идеализма своих знакомых и, в отличие от них, скептически относился к правительственным реформам (Там же. С. 129–130).

С. 355. .. «Пренебрежение к пошлости есть дело, достойное всякого мыслящего человека, но Лермонтов доводил это до adsurdum». – Из воспоминаний Н. М. Сатина, в которых описывается история знакомства Белинского с Лермонтовым: «Тщетно я уверял его, что Белинский замечательно умный человек; он передразнивал Белинского и утверждал, что это недоучившийся фанфарон, который, прочитав несколько страниц Вольтера, воображает, что проглотил всю премудрость. Белинский, с своей стороны, иначе не называл Лермонтова, как пошляком, и когда я ему напоминал стихотворение Лермонтова “На смерть Пушкина”, он отвечал: “Вот важность – написать несколько удачных стихов! От этого еще не сделаешься поэтом и не перестанешь быть пошляком”. На впечатлительную натуру Белинского встреча с Лермонтовым произвела такое сильное влияние, что в первом же письме из Москвы он писал ко мне: “Поверь, что пошлость заразительна, и потому, пожалуйста, не пускай к себе таких пошляков, как Лермонтов”. Так встретились и разошлись в первый раз эти две замечательных личности. <���…> Белинский, как рассказывает Панаев, имел хотя раз случай слышать в ордонанс-гаузе серьезный разговор Лермонтова о Вальтер Скотте и Купере. Мне – признаюсь, несмотря на мое продолжительное знакомство с ним, – не случалось этого. Этот человек постоянно шутил и подтрунивал. Ложно понятый байронизм сбил его с обычной дороги. Пренебрежение к пошлости есть дело достойное всякого мыслящего человека, но Лермонтов доводил это до absurdum, не признавая в окружающем его обществе ничего достойного его внимания» ( Щеголев. Лермонтов. С. 284, 293).

С. 355. …один из друзей Лермонтова по-видимому знал больше, утверждая, что он «пошлости, к которой был необыкновенно чуток, не терпел, а с людьми простыми и искренними был прост и ласков». – Цитата из рассказа Н. П. Раевского о дуэли Лермонтова (Щеголев. Лермонтов. С. 481).

С. 356. ..провинциально-наивный отзыв Белинского о Лермонтове: «Он в образовании то подальше Пушкина»… – Цитата из письма В. Г. Белинского к В. П. Боткину (16 апреля 1840): «Хоть и салонный человек, а его не надуешь – себе на уме. Да, он в образовании-то подальше Пушкина, и его не надует не только какой-нибудь идиот, осел и глупец Катенин (в котором Пушкин видел великого критика и по совету которого выбросил 8 главу “Онегина”), но и наш брат. Вот это-то и хорошо. Он славно знает по-немецки и Гёте почти всего наизусть дует. Байрона режет тоже в подлиннике» (М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников / Сост. М. И. Гиллельсон, О. В. Миллер. М., 1989. С. 234).

С. 356. …«столичность», избранность Лермонтова <���…> Не знаю, кем и когда было придумано понятие столичности… – Понятие «столичности» входило в самоопределение младших эмигрантских писателей-парижан, гордившихся тем, что они живут в эпицентре современных художественных и философских течений Запада и выводивших из этого положения особенности своей эстетики и мировоззрения. «Но то, что именно в Париже, а не в Шанхае, этот ореол “столичности” возник, далеко не случайно, в настоящей столице мировой духовной цивилизации, русские “осколки” вошли в тесное ежедневное соприкосновение с драмой этой цивилизации, в ее остром, горячем состоянии, как бы при сорокаградусной температуре, – писал Георгий Адамович. – Важно, что они постоянно, в каждом слове, в каждой прочитанной строке, улавливают тон и строй внутренней жизни Франции, горестные и героические усилия сохранить “образ и подобие” в человеке, после исчезновения единого всеопределяющего Начала… Надо же понять, что для русских сознаний это соприкосновение, эта близость к тому, что можно было бы назвать европейской “по-религиозностью”, тем более мучительно, что мы люди иного культурного возраста» (Жизнь и «жизнь» // Последние новости. 1935. № 5124. С. 2). Не случайно, поэтому, в автобиографии (см. в настоящем издании, т. 2, С. 335) Фельзен обходит молчанием свою журналистскую деятельность в провинциальной Риге. Не случайно и то, что оппоненты «Парижской школы» прилагали усилия к развенчанию «столичных» претензий эмигрантских парижан-модернистов. Хорошим примером тому служит рецензия Альфреда Бема на «Письма о Лермонтове» (Столичный провинциализм // Меч. 1936. № 3 (87). С. 6). См. также: Ходасевич В. Новые стихи // Возрождение. 1935. № 3585. С. 3–4.

С. 356. …однако понятие это следовало бы применить и ко времени, противопоставитъ тусклые, обыкновенные, незапоминаемые «года глухие» годам событий, нашего в ншучастия, хотя бы свидетельской нашей роли, тому, чего мы не забудем… – Игра на определении А. А. Блоком своего поколения в стихотворении «Рожденные в года глухие» (8 сентября 1914):

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: