Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I

- Название:Собрание сочинений. Том I

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том I краткое содержание

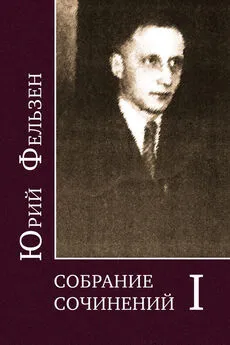

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том I - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для художественной эволюции эмигрантского литератора Володи, строящего свой литературный метод на прустианской эстетике, где плотская любовь и словесное творчество нераздельны и взаимозависимы, немаловажен и тот факт, что советское искусство возвело в эстетический принцип классовую ненависть и нетерпимость к любым проявлениям индивидуализма. Приводя Пруста как пример «вырождающегося буржуазного романа», Илья Эренбург с презрением отмечал, что герой этого романа «только и делает, что любит», вынуждая советского читателя поинтересоваться, «на какие средства живет этот пылкий герой» [69] . Советские пещерные взгляды на искусство только утверждают фельзеновского Володю в избранном им художественном методе, ставящем во главу угла «добрую, несомненную, осязаемую… необязательную, не божественную, никем не предписанную любовь», которая «особенно отрадна и нужна из-за ненависти, нас обступившей, впервые “сознательной”, “классовой”, “большевистской”» [70] . Скрытая полемика с советской литературой и культурой, – скрытая, потому что второстепенное значение политики по отношению к проблемам эстетики, философии и духовности является одним из камней преткновения эмигрантско-советского литературного противостояния, – проходит подтекстом через все «Письма о Лермонтове». Этот роман самим названием и повествовательной формой относит нас к другому монологическому эпистолярному роману, написанному в эмиграции, – «Zoo, или письма не о любви» (1923), который послужил его автору, Виктору Шкловскому, платформой для сдачи на милость советской власти. В завуалированной полемике с повествователем Шкловского фельзеновский Володя ведет читателя своих «писем не о любви» к противоположному выводу, вдохновленному прустианской установкой на плотскую любовь как главную творческую пищу Эта установка не только эстетически и духовно противопоставляет «Письма о Лермонтове» советской литературе, но и выносит роман Фельзена за пределы вековой традиции «бесполого, бесплотного, программно-человеколюбивого активизма» радикальной русской интеллигенции, в которой Володя видит истоки большевизма. И именно в этом смысле учеба у Пруста позволяет эмигрантским критикам расценивать Фельзена как «самого не советского» из писателей-изгнанников [71] .

Таким образом, Володина вера в любовь, какой бы мучительной и трагической эта любовь ни оборачивалась, одновременно является и верой в искусство. Сочетание этих вер кажется ему достаточным, чтобы вывести «европейского Гамлета» из культурного и духовного кризиса, тем более что ни одна из существующих политических и религиозных альтернатив его не устраивает. Володина художественная и философская позиция отражает положение, в котором сам Юрий Фельзен оказался к середине 1930-х годов, когда французские писатели, от бывших авангардистов до Андре Жида и писателей-«католиков», заявляют о необходимости поставить литературу на службу общественно-политических тем дня. Одновременно во французской критике растет антипрустианская реакция, призывающая литераторов в выражениях, напоминающих лексикон советских критиков, оставить «аналитические эксцессы бездельников-самокопателей» и посвятить свое творчество описанию социальных проблем «простого народа с его грубой, но настоящей жизнью» [72] . Получив прививку советской литературы и дореволюционной русской социологической критики, «эмигрантские Гамлеты» не спешили следовать примеру своих французских коллег, рассматривая общественно-политическую злободневность в литературе как проявление советской эстетики, свойственное (не так уж парадоксально, если принять во внимание дореволюционные корни этой эстетики) и многим эмигрантским «отцам». Комментируя современную жизнь литературной Франции, Фельзен писал: «Душевное напряжение, необходимое писателю, не соответствует энтузиазму бойцов на баррикадах… Принимая непосредственное участие в споре, он становится плоским “агентом пропаганды”. Этого добивались от писателей большевики и этим они добили свою литературу» [73] .Тем не менее, художественный метод Пруста упал в критическом мнении «Парижской школы», которая к середине 1930-х годов противопоставила «новой болезни века» пафос религиозного обновления, шедший вразрез с арелигиозностью прустовского Марселя. Вспышка интереса к религиозно-мистической тематике среди эмигрантских писателей-модернистов коснулась таких разных авторов, как Борис Поплавский и Василий Яновский, Сергей Шаршун и Владимир Варшавский. Тесные связи эмигрантских культурных деятелей с французским движением «Католического обновления», под руководством философов Жака Маритэна и Габриэля Марселя, вдохновили одного из редакторов «Современных записок», Илью Фондаминского, к созданию религиозно-философского общества «Круг», куда вошли многие поэты и писатели «Парижской школы», тем самым заслужив презрительную кличку «мистагогов», которой их наградил литературный оппонент парижан Владимир Набоков. Регулярно посещая собрания «Круга», Фельзен, тем не менее, оставался, по выражению Яновского, «арелигиозным человеком <���…> чуждым церковно-философским спорам» (поэтому «во внутренний “Круг” его не пригласили») [74] .

Немалую роль в отчуждении Фельзена от эмигрантского дискурса о грядущем религиозном обновлении играл и тот факт, что апологеты духовного ренессанса не выходили за пределы сугубо христианского мировоззрения, ставя коллег-евреев перед выбором между переходом в христианство или исключением из «внутреннего круга» эмигрантской литературной и культурной элиты. Всякое сопротивление этому идеологическому давлению встречалось враждебно [75] . Таким образом, оставаясь верным «роману с писателем» и недвусмысленно определяя свою позицию вопреки новой интеллектуальной моде, Фельзен навлек на себя упреки «эмигрантских Гамлетов» в упрямом прустианстве. Василий Яновский вспоминал: «А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте <���…> Независимый, во многом упрямый, осведомленный, трезвый и честный даже в мелочах, когда требовали обстоятельства, он умел отличнейшим образом отстаивать свое мнение, часто сероватое на фоне наших пышных мифов, без компромиссов» [76] . Так, на одном из собраний «Круга» Фельзен скандализирует присутствующих «мистагогов», рассматривая современное увлечение христианством среди своих коллег как вариант партийности и утверждая, что «для тех, кому недоступны религиозные и партийные верования, для них наиболее приемлема именно прустовская апология творчества, с ее созданием жизни, потенциально возможным в соединении любви, вдохновения и памяти» [77] . Любовь для Фельзена и его героя – одновременно средство и метафора литературного творчества. Верой в творческую силу любви утверждается ценность отдельной человеческой личности, а производное от любви творчество противостоит насилию политического или религиозного коллектива над индивидуальностью, являясь, по мнению Юрия Фельзена, «единственным достойным отпором сопротивляющейся личности роботам и рабам» [78] .

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: