Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II

- Название:Собрание сочинений. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Ливак - Собрание сочинений. Том II краткое содержание

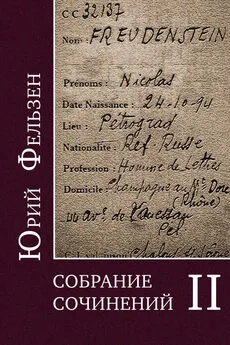

Юрий Фельзен (Николай Бернгардович Фрейденштейн, 1894–1943) вошел в историю литературы русской эмиграции как прозаик, критик и публицист, в чьем творчестве эстетические и философские предпосылки романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» оригинально сплелись с наследием русской классической литературы.

Фельзен принадлежал к младшему литературному поколению первой волны эмиграции, которое не успело сказать свое слово в России, художественно сложившись лишь за рубежом. Один из самых известных и оригинальных писателей «Парижской школы» эмигрантской словесности, Фельзен исчез из литературного обихода в русскоязычном рассеянии после Второй мировой войны по нескольким причинам. Отправив писателя в газовую камеру, немцы и их пособники сделали всё, чтобы уничтожить и память о нем – архив Фельзена исчез после ареста. Другой причиной является эстетический вызов, который проходит через художественную прозу Фельзена, отталкивающую искателей легкого чтения экспериментальным отказом от сюжетности в пользу установки на подробный психологический анализ и затрудненный синтаксис. «Книги Фельзена писаны “для немногих”, – отмечал Георгий Адамович, добавляя однако: – Кто захочет в его произведения вчитаться, тот согласится, что в них есть поэтическое видение и психологическое открытие. Ни с какими другими книгами спутать их нельзя…»

Насильственная смерть не позволила Фельзену закончить главный литературный проект – неопрустианский «роман с писателем», представляющий собой психологический роман-эпопею о творческом созревании русского писателя-эмигранта. Настоящее издание является первой попыткой познакомить российского читателя с творчеством и критической мыслью Юрия Фельзена в полном объеме.

Собрание сочинений. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обычно, его герои безвольные или дурные, жертвы и мучители, в свою очередь раздавленные собственной гнетущей одержимостью. Они живут в безобразном мире провинциальных сплетен, грубого стяжательства и злобных, тиранических отношений. Всё это усугубляется повышенной совестливостью автора, постоянным ощущением греха. Не всегда наступают раскаяние и просветление, и часто они кажутся неоправданными, особенно для человека неверующего, не прошедшего таким же путем. В подобных случаях повествование как бы чрезмерно убыстряется, и возникает досада на пропуски и недоговоренности. Зато в каждом романе между строк смутно чувствуется иной мир, суровый, чистый, без малейшей слащавости.

И вот, самое неожиданное у Мориака: вся эта сложность, многопланность и тяжесть умещается в книгах сравнительно коротких, где соблюдены безукоризненная композиция, отчетливый сюжет, нарастание, развязка, в книгах, написанных ровными, гладкими фразами, при полном почти отсутствии своеобразия в языке и стиле. Невольно является вопрос, не есть ли это писательская ошибка, напрасное умаление себя, и не возникает ли некоторое несоответствие между тоном и содержанием, мыслью и словом, не нарушается ли цельность писательского задания и выполнения. Мы подходим к общему, неизбежному, вечному противоположению французского «сделанного» романа и «текучего», жизнеподобного, русского, отчасти также английского.

Мне пришлось однажды видеть Мориака, незадолго до его избрания в Академию. Очень высокий, худой, в меру моложавый для своих 48-ми лет, буржуазно подтянутый, с розеткой Почетного легиона, почему-то меня удивившей, воспитанный, без чрезмерной, предусмотрительной любезности, он был наиболее видным гостем того литературного салона, куда я случайно попал, и к нему постоянно, по каждому пустяку обращались. Он отмалчивался, ссылаясь на болезнь горла, и, действительно, говорил хриплым, еле слышным голосом, и вдруг оживился, когда начали спорить о Прусте. После чрезвычайных похвал, он заявил убежденно, даже запальчиво: «И все-таки Пруста нельзя считать романистом, он не осознавал того, что пишет, таково и личное мое впечатление от нескольких разговоров с ним: он был скорее “lieu de passage”». Это непереводимое французское выражение должно, по-видимому, означать среду, что угодно воспринимающую и затем бессознательно излучающую воспринятое. Мне почудилось в раздраженном его упреке осуждение той самойстихийности и «текучести», которая, быть может, Мориаку представляется чем-то вроде необузданного хаоса.

Поплавский

Кажется, никто так не умел раздражать приверженцев академизма и рутины, как неизменно раздражал их Поплавский. Но мы, его союзники и друзья, не имеем никаких оснований преуменьшать значение Поплавского и скрывать свое восхищение. Где-то у Вовенарга не без резкости сказано, что всегдашняя умеренность мнений, всегдашний страх кого-либо одобрить, кем-либо восхититься до конца, есть признак человеческой слабости. В этих словах дано определение особого литературного снобизма, и от такого трусливого снобизма Поплавский страдал, как лишь немногие, и с ним боролся сознательно и страстно.

Бывают люди обыкновенные и в то же время бесспорно замечательные, похожие во всем на других, но то, что у других вяло и бледно, у них сгущается и обостренно выражается. Бывают люди необычайные, неповторимые, ни на кого другого не похожие и при этом вовсе не замечательные – их отличия и вся их обособленность неинтересны и жалко-скучны. Поплавский был редким примером и замечательного и необыкновенного человека. К его истокам и душевному центру просто нет и не может быть путей: мы не найдем аналогий ни с кем, и любая проницательность бессильна при отсутствии схожего опыта. Пожалуй, единственное, что нам остается – об этом судить, точнее, догадываться по отдаленным и сбивчивым намекам в его разговорах и стихах.

В них Поплавский неоднократно доходил до упрямой, мучительной веры, такой непреложной, такой обоснованной, что ее бы другому хватило на долгие годы, на целую жизнь, но этой вере Поплавский изменял, взволнованно отстаивал следующую, и не всегда удавалось понять, что была только видимость измены, что сохранялось абсолютное единство. Так у некоторых мнимых дон-жуанов каждая новая, неожиданная любовь – очередное высокое воплощение всё той же единой любовной потребности. Я думаю, слушая Поплавского, с ним споря, с ним изредка соглашаясь, мы все одинаково ощущали, что эти лихорадочно-грустные слова, разноречивые как будто возражения, стремительно-резкие, смелые выводы, что они совпадают, сливаются в одно, что у них несомненно общий источник, что за ними упрямая воля. И такое внутреннее единство неоспоримо для нас подтверждалось особенностью акцента и тона в каждой строке и фразе Поплавского.

Его мысли, поиски и стремления были всегда на каких-то высотах, он упорно пытался проникнуть в непроницаемую тайну природы и для себя упорядочить мир. Его поэзию можно назвать – едва ли условно – «поэзией метафизики». На свои углубленные, тревожные вопросы он находил различные ответы, каждым из них увлекался и мучился, пробовал закрепиться на чем-либо одном и сам себя старался уверить, что вот уже найден окончательный ответ, что пора успокоиться, медленно обдумать надежные, твердые воззрения, не оглядываясь на всё остальное. Но такой «идеологической передышки» у Поплавского быть не могло. Судьба наделила его ужасным, безжалостным даром – быстро и полно исчерпывать любое очередное открытие – и он опять куда-то устремлялся, куда мы с трудом за ним поспевали. Однажды о Лермонтове кто-то сказал применимые к Поплавскому слова: «Во всю свою короткую жизнь он вечно куда-то спешил, точно предчувствовал свой близкий конец».

К этим духовным блужданиям и поискам поневоле примешивалась умственная игра – неизбежное свойство одаренности и молодости – но ее становилось всё меньше, и она никогда не была самодовлеющей. Поплавский упрямо бился над тем, что порой нам казалось развлечением, он болел метафизической одержимостью и страдал от чужого недоверия, от мелких придирок и насмешек, от того, как легко его уличали в пустых и – основных – противоречиях. Последнее было даже естественным: едва привыкали его друзья к одной незыблемостройной системе, едва начинали ее понимать и смутно, во многом, с ним соглашаться, как он отталкивал, разочаровывал и словно бы спорил против себя. И только с годами сделалось ясным, что разгадка была не в «системах», а в том лирическом кипении, которое щедро их создавало.

Жить соответственно мысли или мыслить соответственно жизни – вот две возможности творчески жить. Поплавский придерживался первой, и люди противоположного склада нередко удивлялись тому, как отчетливо-точно совпадали результаты их жизненного опыта и «абстрактные» выводы Поплавского. Очевидно, его абстрактная природа неуловимо, по-своему, питалась неподдельной жизненной полнотой: недаром вся деятельность Поплавского – по крайней мере в последние годы – превратилась в аскетический подвиг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: