Всеволод Иванов - Серапионовы братья. 1921: альманах

- Название:Серапионовы братья. 1921: альманах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство К. Тублина

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-8370-0616-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Иванов - Серапионовы братья. 1921: альманах краткое содержание

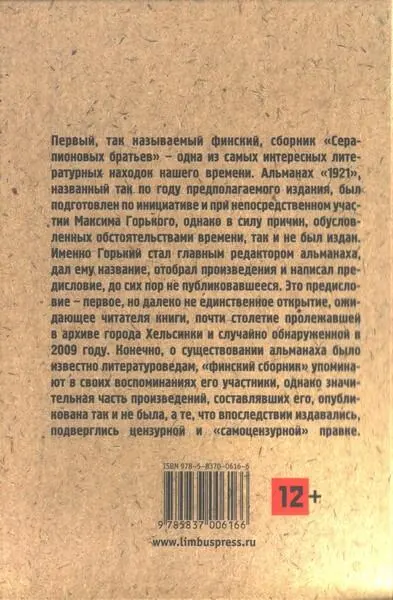

Первый, так называемый финский, сборник «Серапионовых братьев» — одна из самых интересных литературных находок нашего времени. Альманах «1921», названный так по году предполагаемого издания, был подготовлен по инициативе и при непосредственном участии Максима Горького, однако в силу причин, обусловленных обстоятельствами времени, так и не был издан. Именно Горький стал главным редактором альманаха, дал ему название, отобрал произведения и написал предисловие, до сих пор не публиковавшееся. Это предисловие — первое, но далеко не единственное открытие, ожидающее читателя книги, почти столетие пролежавшей в архиве города Хельсинки и случайно обнаруженной в 2009 году. Конечно, о существовании альманаха было известно литературоведам, «финский сборник» упоминают в своих воспоминаниях его участники, однако значительная часть произведений, составлявших его, опубликована так и не была, а те, что впоследствии издавались, подверглись цензурной и «самоцензурной» правке.

Серапионовы братья. 1921: альманах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Написано же довольно искусно, почти талантливо, однако — язык записок монаховых не везде точен, выдержан. <���…> Слишком силен запах литературы, мало дано от непосредственного впечатления, от жизни» ( Горький М. Полное собрание сочинений. Письма в двадцати четырех томах. T. XIII. Письма июнь 1919–1921. М.: Наука, 2007. С. 177).

Рассказ был удостоен третьей премии на Литературном конкурсе начинающих писателей Дома литераторов в 1921 г. Каверин участвовал под девизом «Искусство должно строиться на формулах точных наук».

Л. Лунц комментировал рассказ по поводу получения Кавериным премии:

«Особняком стоит рассказ „Одиннадцатая аксиома“. В противоположность предыдущим рассказам, воздействующим именно стилистической своей стороной — манерой описания или сказа, — здесь перед нами сюжетный эксперимент. Сюжетный параллелизм есть очень частый, почти непременный прием в построении повествовательной формы. И рассказ „Одиннадцатая аксиома“, снабженный эпиграфом из Лобачевского о параллельности линий, дает сюжетный параллелизм в его чистом виде. Сначала нет никаких связей. В левой створке картины монах, которого мучит неверие, в правой — студент, ведущий азартную игру. Первое время обе линии повествования развиваются независимо одна от другой. Но мало-помалу появляются сюжетные совпадения, передаваемые однородными стилистическими оборотами. Понемногу совпадения увеличиваются, линии повествования скрещиваются, вместо двух героев рассказа перед нами один, являющийся в двух лицах. Рассказ „Одиннадцатая аксиома“ представляет немалый интерес с точки зрения общей теории сюжета» ( Лунц Л. Н. Литературное наследие. М.: Научный мир, 2007. С. 394).

Сам Каверин впоследствии комментировал идею своего раннего рассказа:

«Как известно, Лобачевский не согласился именно с одиннадцатой аксиомой Эвклида. <���…>

Лобачевский свел в пространстве параллельные линии. Что же мешает мне свести — не только в пространстве, но и во времени — два параллельных сюжета? Нужно только, чтобы независимо от места и времени между героями была внутренняя логическая связь.

Придя домой, я взял линейку и расчертил лист бумаги вдоль на два равных столбца. В левом я стал писать историю монаха, который теряет веру в Бога, рубит иконы и бежит из монастыря. В правом — историю студента, проигрывающего в карты свое последнее достояние. Действие первого рассказа происходило в Средние века. Действие второго — накануне революции. В конце третьей страницы (это был очень короткий рассказ) две параллельные истории сходились. Студент и монах встречались на берегу Невы. Разговаривать им было не о чем, и автор обращался к природе и Петербургу, пытаясь про помощи осенней погоды и Медного всадника обрисовать состояние своих героев» ( Каверин В. Горький и молодые // Знамя. 1954. № 11. С. 158. См. также: Каверин 1978. С. 407–408).

Версия, посланная в «Библион», отличается от опубликованной в 1998 г. Самое значительное различие — композиционного характера. Две повествовательные линии поменяли место: рассказ монаха помещен налево и рассказ о студенте направо.

КОНСТАНТИН ФЕДИН

К. А. Федин(1892–1977) был во время Первой мировой войны интернирован в Германию, где изучал немецкий язык. Вернулся в Россию в 1918 г. Первые публикации — «Мелочи» в стихах в журнале «Новый Сатирикон» (1913–1914). В 1918–1919 гг. служил в Наркомпросе в Москве. В 1920 г. состоялось знакомство с Горьким. На конкурсе Дома литераторов в 1921 г. получил премию за рассказ «Сад». Первый значительный сборник рассказов, «Пустырь» (М., Пб: Круг), вышел в 1923 г. Известность получил после выхода романа «Города и годы» (Л.: Гос. изд., 1924). Автор многочисленных романов.

«САВЕЛ СЕМЕНЫЧ»

Впервые, под названием «Рассказ об одном утре», — Федин К. Пустырь. М., Пб: Круг, 1923. Издано отдельно: Федин К. Рассказ об одном утре (М.-Л.: Круг, 1924).

Печатается по авторизованной машинописи из архива «Библиона».

Федин выступал на «Литературной среде» в Доме литераторов 8 февраля 1922 г. с чтением рассказа «Савел Семеныч» («Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского дома 1998. С. 120).

Кроме переименования рассказа, напечатанная версия незначительно отличается от машинописного текста.

Бен Хеллман

Примечания

1

Слонимский М. Л. Завтра. Проза. Воспоминания. Л.: Советский писатель, 1987. С. 373.

2

Фрезинский Б. Я. Судьбы серапионов. Портреты и сюжеты. СПб: Академический проект, 2003. С. 506.

3

Полонская Е. Г. Города и встречи. Ред. Б.Я. Фрезинский. М.: НЛО, 2008. С. 373.

4

Горький М. Полное собрание сочинений. Письма: В 24 т. Т. 13. Письма (июнь 1919–1921). М.: Наука, 2007. С. 180.

5

Горький. 2007. С. 184.

6

Чуковский Н. К. Литературные воспоминания. М.: Советский писатель, 1989. С. 83.

7

Каверин В. А. Освещенные окна. Трилогия. М.: Советский писатель, 1978. С. 446.

8

Чуковский Н. 1989. С. 84.

9

Там же.

10

Горький 2007. С. 517.

11

Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство. Т. 70. М.: Издательство Академии Наук, 1963. С. 375–376.

12

Зощенко М. М. Из писем и дневниковых записей (1917–1921 гг.) // Новый мир. 1984. № 11. С. 229.

13

Там же.

14

Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 174.

15

Чуковский К. И. Дневник 1901–1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 174.

16

Там же. С. 175.

17

Хроника // Дом искусств. 1921. № 2. С. 120. [Автор идентифицирован в: Лунц Л. Н. Литературное наследие. М.: Научный мир, 2007. C. 391. Номер подготовили летом, но он был отпечатан только в конце года ( Фрезинский 2003. С. 18; Горький 2007. С. 517).]

18

Книговедение. Энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1982. С. 157; Чуковский К. 1991. С. 161.

19

Никитин Е. Н. Издательство 3. И. Гржебина // Библиография. 2005. № 5. С. 90–91.

20

См.: Biblion. A Russian Publishing House in Finland, в кн.: Hellman Ben. Встречи и столкновения. Статьи по русской литературе. Helsinki: Slavica Helsingiensia 36, 2009. С. 175–198.

21

Архив «Библиона» передан в библиотеку университета Або Академи (Åbo Akademi) г. Турку, где находится главный архив издательства «Schildts».

22

Дата неразборчива ( прим. верстальщика ).

23

О работе КУБУ см.: ( Исаков С. Г. М. Горький, КУБУ и Финляндский университетский комитет помощи русским ученым / / Studia Slavica Finlandensia. 1985. № 2. С. 49–80.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: