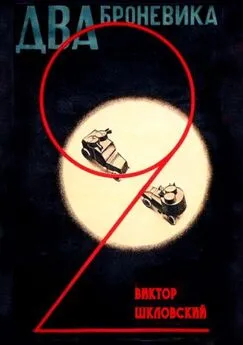

Виктор Шкловский - Два броневика (сценарий)

- Название:Два броневика (сценарий)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Salamandra P.V.V.

- Год:2015

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шкловский - Два броневика (сценарий) краткое содержание

В книгу вошел сценарий В. Шкловского «Два броневика», впервые опубликованный в 1928 г. В приложении — статья Я. Левченко о броневиках в прозе В. Шкловского.

Два броневика (сценарий) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эта нарочитая бездеятельность субъекта делегирует активность безличной машине. Автомобилем, мчащимся вдоль линии фронта, управляет созерцатель, симулирующий внимание к политике, но в итоге признающий: «Я не социалист, я фрейдовец» [19] Шкловский В. «Еще ничего не кончилось…». С. 76.

. С этой точки зрения дело — в слове, точнее, в словесном приеме, материалом для которого служит война, завораживающая своей разрушительной энергией. Показательно, насколько захватывающей вне всякой рациональности является для рассказчика ситуация боя: «Это хорошо, когда пушки»; «Взрыв — это хорошо» [20] Там же. С. 200, 210.

. Внешние стимулы поступков бесконечно слабее внутренних, как если бы рассказчик не подчинялся приказам, а действовал, как Йорик у Стерна или странник из одноименного романа Вельтмана. «Тоска вела меня на окраины, как луна лунатика на крышу. Сел в поезд, поехал в Персию». Немаловажно, что если на западном фронте рассказчик пользуется автомобилем, то для участия в персидской кампании он пересаживается на поезд. Человек, находящийся внутри автомобиля (или его усиленной версии — броневика), выгодно отличается от простых смертных. Можно и не сидеть за рулем, достаточно находиться в пространстве, подвластном шоферу, который маркирован как фигура почти мифологическая, протеический герой, владеющий тайной движения — ремеслом для избранных. В формировании таких представлений существенную роль сыграла униформа первых шоферов, которая при всей своей утилитарности представляла собой доспех, материал которого — кожа — имеет древнюю семантику военного трофея, «шкуры врага», захваченной в бою. Шлем и очки-забрало довершали облик современного рыцаря. «Шофер — рабочий, но рабочий особенный, он — рабочий-одиночка. Это не человек стада: владение сильной и особенно бронированной машиной делают его импульсивным. 40 и 60 лошадиных сил, заключенных в машине, делают человека авантюристом. Шоферы — наследники кавалерии» [21] Там же. С. 145.

.

Что происходит, если поезд сменяет автомобиль? В поезде индивид теряется в массе равноправных и атомарных пассажиров; их удаленность от паровоза как наглядного носителя энергии делает незаметным, вернее, несущественным процесс движения. В поезде пассажир быстро адаптируется, перестает замечать дорогу и возобновляет занятия, не связанные с дорогой. В «Сентиментальном путешествии» перемещения поездов трудоемки, принудительны, а перевозят они преимущественно раненых и пленных, то есть группы временно пассивных участников военных действий. «Наш вагон опять отцепили. Потом составили новый поезд, всего из 4–5 вагонов с двумя паровозами, один спереди, другой сзади, перевезли через мост <���…>, и поезд, надрываясь и тужась, начал снова карабкаться ввысь. <���…> Поезд, надрываясь, временами почти останавливался — казалось, что мы сейчас покатимся вниз» [22] Там же. С. 86–87.

. В романе упоминается, как минимум, четыре крушения железнодорожных составов, тогда как броневик умудряется проскочить даже сквозь артиллерийский обстрел. Пассивность железной дороги в оппозиции активности автомобильного транспорта актуальна не только на страницах «Сентиментального путешествия». Во втором аллегорическом предисловии к книге «Ход коня», вышедшей в том же году, что и полный текст мемуарного романа, есть следующий пассаж: «Величайшее несчастие русского искусства, что ему не дают двигаться органически, так, как движется сердце в груди человека: его регулируют, как движение поездов» [23] Шкловский В. Ход коня. С. 77.

.

Автомобиль преодолевает пространство с легкостью, которая граничит с неуправляемостью. Движение ничем не сковано; это покорение расстояния, сравнимое с полетом. Аналогия с аэропланом в одном месте проговаривается напрямую: «Звеня чисто и тихо, сосал воздух карбюратор. Машина стрекотала, когда одинокие дубы замахивались над дорогой, отраженный от них шум мотора острел — будто кто-то свистящими ударами хлыста стриг листья. Мы летели вперед, втягиваемые далью… Летели, сбившись с дороги, неслись ровной широкой степью». Оппозиция «героя пути» и «героя степи», выдвинутая в 1968 году Юрием Лотманом, проясняет, как представляется, идентичность протагониста у Шкловского. Дело, разумеется, не в том, что автомобиль «летит степью», а в том, что шофер не связан рельсами, он может двигаться в любом направлении. В приведенном фрагменте аналогия с полетом возможна именно потому, что автомобиль сбивается с пути. Шофер-авантюрист, одиночка-фрейдовец не развивается, в отличие от героя пути, не проходит стадии становления, его физическое и моральное движение состоит в преодолении границ, как внешних, так и внутренних, которые не в силах преодолеть другие участники событий [24] Лотман Ю. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя // Лотман Ю. Избранные статьи. Том 1. Таллинн: Александра, 1992. С. 417–418.

. Уже без прямых указаний на полет, но через красноречивое сближение контекстов свойство героя-автомобилиста покорять стихию упоминается и в приключениях на кавказском фронте: «Мы на „Тальботе“ легко вошли в прекрасную лунную персидскую ночь. Луна висела высоко. Небо, персидское небо легко возносилось. Это очень воздушное, просторное небо» [25] Шкловский В. «Еще ничего не кончилось…». С. 110.

.

Еще Федор Степун в цитированной выше рецензии на первое берлинское издание прозорливо отметил корреляцию сюжетно мотивированного поведения персонажа и динамическими характеристиками текста романа: «Вся книга куда-то несется и все в ней мелькает» [26] Степун Ф. Указ соч. С. 411.

. Разворачивание текста, связанное с физическим перемещением героя в пространстве, во второй части, под названием «Письменный стол» приобретает самодовлеющий характер. Иными словами, получив фабульный импульс, текст вскоре перестает в нем нуждаться, ассимилировав заданный ритм как «имманентный». Представляется, что Шкловский ставил перед собой задачу наглядно эксплицировать роль техники и технологии как в создании литературного произведения, так и в его синхронном анализе, когда текст оказывается одновременно и мета-текстом по отношению к самому себе. Эта непривычная, казавшаяся избыточной теоретичность раздраженно подмечалась еще одним эмигрантским рецензентом: «У резвого коня будущие комментаторы остались без места» [27] Гуль Р. Виктор Шкловский. Ход коня. Книга статей. Изд. «Геликон». М.-Берлин, 1923 (207 стр.) <���рец.> // Новая Русская Книга. 1923. № 1. С. 25.

. Пройдет несколько десятилетий, и «Роман как исследование» Мишеля Бютора также будет встречать консервативное противодействие. Но, в отличие от реформаторов романа, Шкловский ставил перед собой задачу наглядной реализации теории в максимально технологичном ключе. Вторжение техники в саму ткань существования, изменившее язык, привычки, структуру обыденности, во многом обусловило возникновение формалистической теории, поставившей проблему конструкции выше любых сущностных вопросов. В XX веке уже не субъект использует технику по своему произволу, но техника обусловливает и корректирует поведение субъекта. «Городок» Владимира Одоевского, развивавший фантазии Эрнста Теодора Амадея Гофмана, выносится за пределы «табакерки», получает иной статус. Романтическое тяготение к чудесному сменяется созданием альтернативных миров, как, например, в «R.U.R.» Карела Чапека или «Восстании машин» Валерия Брюсова. Ярчайший пример неподконтрольной экспансии техники дает «Петербург» Андрея Белого с его «сардинницей ужасного содержания» и превращением Аблеухова-старшего в бомбу. Развитие этих мотивов наблюдается и в футуристической презумпции механистичности, сделанности мира, приводящей к «ретроградному преображению носителей знаков в докультурные „вещи“ („овеществление“) с целью реинтеграции современного сознания цивилизованного общества в состояние архаически-примитивной непосредственности по отношению к действительности» [28] Hansen-Love А. «Фактура», «фактурность» // Russian Literature. 1985. Vol. XVII. № 1. P. 34.

.

Интервал:

Закладка: