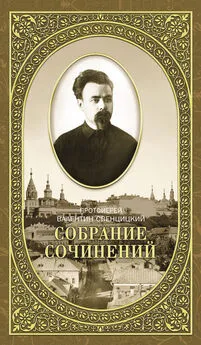

Валентин Овечкин - Собрание сочинений в 3 томах. Том 3

- Название:Собрание сочинений в 3 томах. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Советский писатель

- Год:1990

- ISBN:5-265-01657-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Овечкин - Собрание сочинений в 3 томах. Том 3 краткое содержание

В третий том вошли произведения В. В. Овечкина: статьи, выступления, дневники, письма, наброски.

Собрание сочинений в 3 томах. Том 3 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом получал наслаждение работой (наивно-мечтательные, но берущие за душу слова):

— Вот, смотри, бегают.

— Кто?

— Это — наши.

И на самом деле — вот этим постепенно и привлекли народ на свою сторону.

Я способен был всегда подолгу любоваться тем, что сделал. Это иногда сводило на нет быстроту работы. Сошьешь пару сапог за день, а час потом тратишь на то, что вертишь их в руках и любуешься — смотри-ка, сам сотворил!

А все-таки это большое дело — мечтать!..

Надо мечтать. Надо уметь мечтать.

Я всю жизнь мечтал. Сам знаю, как легко жить с мечтой. Но не только мечтал — делал. Всю жизнь делал.

Но нельзя жить только одной большой общей мечтой. Надо и маленькую, конкретную мечту иметь.

Помню и до смешного маленькие мечты, которыми жил недели и месяцы. Мечты над коровьей кормушкой. Мечты над первым катушечным радиоприемником.

Мечты и личные. «Вот когда все будем жить хорошо, нужно себе то-то и то-то».

Потом — на партработе — мечта.

Когда пошел в литературу — мечта. Мечта написать что-то очень хорошее. Великое!

Не осуществил эти мечты до сих пор, но я ими живу.

И вот я думаю иногда, как страшна жизнь у того человека, который живет без мечты. Или только сугубо личной мечтой. Как можно так жить?

Как я ехал на Всероссийский съезд колхозников во всем чужом. Но была мечта.

И после стали жить богато.

Мечта над хорошо возделанным черным паром. Мечта над известковой печью. Над молодым садом…

Пошел в коммуну — больше одного года речей не вынес.

А многие из моих сверстников сделали назидательные речи своей профессией.

20-е годы.

Колхозное строительство не успело еще как следует начаться, а снобы уже появились.

И на меня они смотрели как на блаженного.

Предложение на райзо. Неплохая карьера для двадцатилетнего парня.

Первое столкновение с формализмом и бюрократизмом.

Были вмешательства. Как вводили трудодень. Не все были такие, как Н. Л. Маслов.

Но на дураков нашлась управа.

Поиски были благословлены.

«Забытое ощущение беспричинного счастья» — чувство, лучше всего сформулированное Аксеновым в «Коллегах».

А вспоминаю — у меня такое ощущение счастья, личного счастья было от сознания роста нашей коммуны. Когда спустя 3–4 года мы увидели, что наше победило.

Когда-то люди будут жить легко, как песня поется. Так пусть они знают, как эта песня зачиналась. Один запевал — его убивали. У другого, подголоска, сил не хватало…

Тракторист.

Зяблевая пахота.

Лег в борозду. Немножко на правый бок склонился — и пошел, и пошел по кругу. Сколько тут можно за день передумать!

Как бы я ни отклонялся в своей литературной работе от чисто деревенских тем, а время от времени возвращаться к ним приходится. Потому что эти темы остаются для меня все же самыми близкими.

В последнее время все как-то яснее встают в памяти картины далекого прошлого… Это было тридцать шесть лет тому назад.

Началось с того, что однажды, после собрания нашей сельской комсомольской ячейки, поздно ночью, у нас зашел такой разговор:

— А долго еще, хлопцы, мы будем строить новую жизнь только вот так, на словах? Кончилось собрание, расходимся по домам, и — распадается наша комсомольская семья. Один пойдет в теплую хату, у его отца середняцкое хозяйство, есть лошади, коровы, мать оставила ему в печке ужин, постелила постель; а другой, батрак, поплетется к хозяину-кулаку, где вряд ли ему приготовили ужин, и, может, даже заставят час-два походить под окнами, на лютом морозе, прежде чем откроют, — за то, что шатается по комсомольским собраниям… А не организовать ли нам комсомольскую коммуну? Вон в соседнем сельсовете пустует имение бывшее помещика Деркачева, постройки и восемьсот гектаров госфондовской земли. Попросим — дадут нам это хозяйство. Помогут, может, и кредитами на первое время. Довольно изучать нам на своих политзанятиях только по теории — какой будет когда жизнь в деревне. Надо начинать практически строить социализм в деревне.

Так мы, комсомольцы села Ефремовки Таганрогского района, создали в сентябре 1925 года сельскохозяйственную коммуну имени М. И. Калинина. Напоминаю: в те годы колхозы только начинали зарождаться, насчитывались в районах единицами, и было тогда несколько организационных форм: самая простейшая, начальная форма сельскохозяйственной производственной кооперации — машинное товарищество, затем — ТОЗ, Товарищества по совместной обработке земли, затем — сельхозартели, и высшая форма — сельскохозяйственные коммуны, где полностью обобществлялись весь скот и инвентарь вступавших в них крестьян, в личном пользовании не оставалось ни курицы, ни поросенка, не говоря уже о земле.

Все же в наших горячих комсомольских головах хватило ума: не замыкаться в своей среде. Зачем же нам отделяться от стариков, оставлять их жить по-старому, в единоличном хозяйстве? Надо и их тянуть в коммуну! Иначе мы были бы самыми настоящими сектантами.

Таким образом, коммуна, называвшаяся вначале комсомольской, потому что организовалась она по инициативе комсомольцев, состояла на самом деле из крестьян разных поколений. В коммуну пошли и дети и отцы.

Было вначале нас всего десять семей, а спустя шесть лет, когда я уходил из коммуны (меня выдвинули на партийную работу), в ней насчитывалось уже полторы сотни дворов. А из ближайших хуторов крестьяне начали приносить в коммуну заявления о вступлении уже не в одиночку, а целыми земельными обществами.

Я уверен, что, если бы даже не началась в эти годы сплошная коллективизация, если бы и не было никакого форсирования вступления крестьян в колхозы, наша коммуна все равно вобрала бы в себя полрайона. Толкал к нам крестьян-единоличников обыкновенный хозяйский расчет. Зажили коммунары лучше, чем жил единоличник-середняк. А работали легче.

У многих уже выветривается в памяти, каким дьявольски тяжелым был труд хлебороба-единоличника. Особенно когда он был единственным работником в семье. Если в полевых работах были перерывы, то в уходе за скотом их не было. Днем крестьянин работал на волах, а ночью пас их. К лошади и зимою надо было выйти за ночь два-три раза, подложить корму. По существу, крестьянин-единоличник месяцами не знал, что такое нормальный сон.

В нашей же коммуне одно простое разделение труда облегчало его в несколько раз: если ты работаешь в поле, то уж уход за скотом — не твоя печаль. Если вы конюхи или скотники, то выезжать в поле — не ваша обязанность. В коммуне все сезонные работы — весенний сев, прополка, уборка хлебов — заканчивались намного раньше, чем у соседей-единоличников, — помогали машины. Наши трактористы с прицепщиками пахали землю, сидя на пружинных сиденьях, а рядом пахарь-единоличник с погонычем выхаживали за конным плугом по борозде по 40–50 километров в день за всю долгую холодную и дождливую осень. Мы имели возможность, при нашем тягле и машинах, даже в самый напряженный период полевых работ по воскресеньям отдыхать. У нас был и клуб, детские ясли, в летнее время — общественные столовые. За нас агитировали наши поля, где урожай хлебов раза в два превышал урожай единоличников — благодаря агрономии. Мы завели породистый скот. У нас, по принятым общим собранием коммунаров дополнениям к примерному уставу, потерявшие трудоспособность старики, дети и больные находились на полном обеспечении коммуны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: