Симона Бовуар - Мандарины

- Название:Мандарины

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-86218-452-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Симона Бовуар - Мандарины краткое содержание

«Мандарины» — один из самых знаменитых романов XX в., вершина творчества Симоны де Бовуар, известной писательницы, философа, «исключительной женщины, наложившей отпечаток на все наше время» (Ф. Миттеран).

События, описанные в книге, так или иначе связаны с крушением рожденных в годы Сопротивления надежд французской интеллигенции. Чтобы более полно представить послевоенную эпоху, автор вводит в повествование множество персонажей, главные из которых — писатели левых взглядов Анри Перрон и Робер Дюбрей (их прототипами стали А. Камю и Ж.-П. Сартр). Хотя основную интригу составляет ссора, а затем примирение этих двух незаурядных личностей, важное место в сюжете отведено и Анне, жене Дюбрея — в этом образе легко угадываются черты самой Симоны де Бовуар. Многое из того, о чем писательница поведала в своем лучшем, удостоенном Гонкуровской премии произведении, находит объяснение в женской судьбе как таковой и связано с положением женщины в современном мире.

Роман, в течение нескольких десятилетий считавшийся настольной книгой западных интеллектуалов, становится наконец достоянием и русского читателя.

Мандарины - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Приложения

Симона де Бовуар и ее роман «Мандарины»

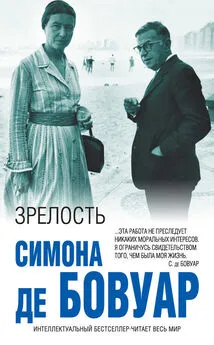

Французская писательница Симона де Бовуар была для своего времени, как теперь принято говорить, знаковой фигурой. Всяческие ярлыки на нее навешивали еще при жизни: она и «верховная жрица экзистенциализма», и «французский экзистенциалист номер два». В США с 1948 года ее величали не иначе как «самой истовой экзистенциалисткой из всех экзистенциалистов» (Bair 1990: 354). Оценки личности де Бовуар колебались от восторженных до недоброжелательных, она не раз оказывалась объектом нападок, над писательницей посмеивались, называя ее «великой Сартрицей» или даже «Нотр-Дам де Сартр».

Обычно отсвет славы мужчины падает и на женщину, которая рядом с ним идет по жизненному пути. На Симону де Бовуар упала тень Сартра, и в этой тени померк блеск ее собственных заслуг. Хотя она всю себя посвятила литературе. На ее книгах воспитано не одно поколение женщин, которые видели в судьбе писательницы пример осуществленной мечты о свободной и наполненной творчеством жизни. Заслуги де Бовуар перед французским и мировым женским движением огромны: когда она умерла, за гробом шли около пяти тысяч человек, в основном женщины. Она была «символической матерью» феминизма, и после ее кончины представительницы многих женских организаций выразили скорбь в таких словах: «Мы осиротели». Исследование женской судьбы, осуществленное писательницей в 1949 году в эссе «Второй пол» (см.: Бовуар 1997), принесло ей славу адвоката феминистского сознания и автора одного из самых значительных произведений феминизма. Однако высшую и самую престижную во Франции литературную премию — Гонкуровскую — ей по праву присудили за роман «Мандарины» (1954).

Встречаются люди, знакомство с жизнью которых заставляет нас уверовать в судьбу. Почему Симона де Бовуар, в высшей степени «благовоспитанная девица», делалась вдруг ниспровергательницей традиционных моральных устоев? Надо сказать, что в первых крупных работах, посвященных де Бовуар, поднимался именно этот вопрос (см.: Henry 1961; Hourdin 1962). Позднее де Бовуар привлекала всех главным образом как автор «Второго пола» (см., напр.: Schwarzer 1984). Еще позднее на смену интересу к ее мировоззрению пришел интерес к ней самой как к исключительной личности (см.: Eaubonne 1986; Bair 1990), которая, по признанию Франсуа Миттерана, наложила отпечаток на все наше время. Иными словами, работы, посвящаемые ей теперь, можно охарактеризовать так же, как известный французский литературовед Ж. Бреннер охарактеризовал труды последних лет о Сартре: «Появившиеся посмертно книги о Сартре рассказывают нам больше о человеке, чем о писателе» (Бреннер 1994: 16). Бессмысленно выражать по этому поводу сожаление. Общественный интерес в этом случае, впрочем, как и во многих ему подобных, сместился с того, что делает интеллектуал, на то, какой он человек [1] Словно в компенсацию этого, необычайный интерес к художественному творчеству демонстрирует в последние десятилетия философия. Если тяга к литературному способу выражения философских идей с особой силой проявила себя в экзистенциализме, то в эпоху постмодерна философия нередко берется за выражение философских идей посредством критического осмысления творчества писателей. Примером тому могут быть, в частности, книги современного французского философа М. Серра «Юность: о Жюле Верне» (см.: Serres 1974) и «Огни и сигналы в тумане. Золя» (см.: Serres 1975).

. «Что можно знать о человеке сегодня?» — так обозначил поле подобных исследований Сартр. По сути, он и наметил движение литературоведческой науки в этом направлении, развивая идеи экзистенциального психоанализа в таких работах, как «Бодлер» («Baudelaire», 1946), «Святой Жене, комедиант и мученик» («Saint Genet, comédien et martyr», 1952) и, наконец, в фундаментальном труде «Идиот в семье. Гюстав Флобер от 1821 до 1857» («L'idiot de la famille: Gustave Flaubert de 1821 a 1857», 1971—1972). Следуя этой тенденции, и мы постараемся подробнее рассказать, каким человеком была создательница «Мандаринов».

Симона де Бовуар родилась 9 января 1908 года, и, казалось, судьба этой малышки записана на небесах. Феи наворожили ей родиться в старинной, хотя и небогатой аристократической семье, которая вела свой род от Гийома де Шампо (1070—1121) — теолога и философа, учителя знаменитого Абеляра. Были все основания полагать, что со временем Симона превратится в очаровательную девушку, удачно выйдет замуж за принца и будет жить с ним долго и счастливо в окружении детей и внуков. Родители постарались, чтобы она получила надлежащее воспитание. В возрасте пяти с половиной лет ее определили в Кур Дезир — руководимое монахинями учебное заведение, из стен которого выходили в мир будущие добродетельные супруги, образцовые матери и ревностные прихожанки. Но, видимо, здесь не обошлось без вмешательства злой волшебницы, изощренно напакостившей в XX веке многим девицам. Отец Симоны вложил все деньги семьи в займы царскому правительству: уж очень соблазнительными показались условия, предложенные Николаем П. Золотой ручеек богатств, накопленных рачительными де Бовуарами со времен крестовых походов, влился в реку французского золота, исчезнувшую в зыбучих песках пролетарской революции, так что и теперь, по прошествии столетия, спорадические требования дотошных французов возместить сторицей потерю этого теперь уже мифического золота не привели к приемлемому для них результату. Свою роль в судьбе Симоны сыграли и те подарки, которыми наградили ее благожелательно настроенные феи. Но и тут не обошлось без подвохов: цепкость ума и настойчивое стремление к ясности мысли [2] Ей оказались близки представления Сартра о том, что «в основе разума лежит веление». Основа разума, полагает де Бовуар, — это «не столько сообразительность или даже способность улавливать связи между явлениями, сколько веление: веление не останавливаться, идти все время дальше, все время вперед» (Beauvoir 1981: 232).

имели в качестве оборотной стороны категорическое неприятие любых половинчатых решений, тягу к крайностям и фантастическое упорство [3] Нельзя в этой связи не посетовать на удручающую зыбкость границ между нашими достоинствами и недостатками. Де Бовуар писала: «Можно назвать волей, упорством, настойчивостью мое обыкновение полностью сосредоточиваться на работе и доводить до конца все намеченные планы. Можно увидеть в этом слепое упрямство и тупую настырность» (Beauvoir 1972: 47). Обеими возможностями с удовольствием пользовались ее друзья и враги, и де Бовуар не раз приходилось слышать упреки в свой адрес, подобные тому, с каким в романе «Мандарины» Льюис обратился к Анне: «Вы до того упрямы, что даже не отдаете себе в этом отчета <...> Мысленно вы все улаживаете по своему усмотрению и уже не отступаетесь от этого, надо делать то, что вы хотите» (с. 428 наст. изд.).

. Обуреваемая стремлением раздвинуть горизонты собственной жизни, она, вместо того чтобы вяло влачить монотонное существование, «шла вперед, к невидимой цели, с плотно сомкнутыми губами и остановившимся взором» (Beauvoir 1958: 182).

Интервал:

Закладка: