С. Жарникова - Сборник статей. Выпуск 3

- Название:Сборник статей. Выпуск 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-4485-0847-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

С. Жарникова - Сборник статей. Выпуск 3 краткое содержание

Сборник статей. Выпуск 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

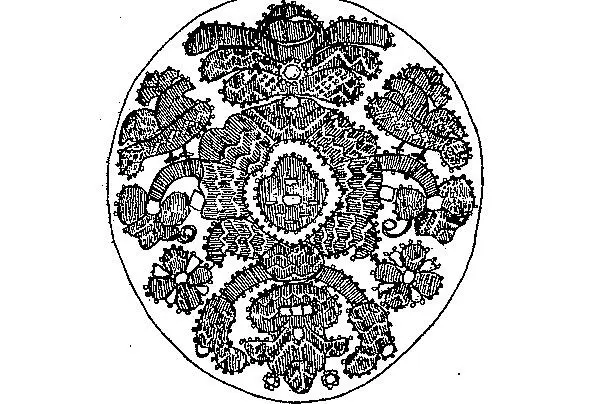

Нам представляется, что серьезным аргументом в пользу широкого ареала бытования изображений Рожаницы в древности является вышивка карельского повойника, воспроизведенная в книге А. П. Косменко «Карельское народное искусство» 17, где изображение акта деторождения доведено до наиболее возможного в орнаментальной композиции натурализма (рис. 4). Можно предвидеть здесь возражения следующего порядка. Южная Карелия – ареал финно-угорский и поэтому композиции подобного типа могут оказаться в основе своей финно-угорскими, привнесенными в славянскую среду.

Рис. 4. Кокошник-повойник. Золотошвейная вышивка по бархатной ткани. Южные карелы. XIX в. См. Косменко А. П. Карельское народное искусство, илл. 49—50.

Однако А. П. Косменко в результате анализа материалов пятилетних полевых исследований утверждает, что только в районах интенсивных контактов с русским населением в орнаментике карельской вышивки появляется изображение женской фигуры, а в чисто карельских районах таких изображений нет 18. Кроме того, данные топонимики и гидронимики Тотемского и Сольвычегодского районов говорят следующее: почти все реки и озера здесь носят финно-угорские и саамские названия – реки Б. Ивас, Кокшеньга, Коненьга, Яхриньга, Уфтюга, Пельшма, Ловчаж, Тарнога, Илеза, Кортюга, (Сольвычегодский район). Думается, приведенные гидронимы указывают на первичное освоение края, а точнее – использование рек, древнейших дорог человечества, финно-угорскими племенами. Материалы же топонимики свидетельствуют о заселении этого сравнительно безлюдного в IX – X вв. края славянами, пришедшими сюда из новгородских и ростово-ярославских земель. Здесь хотелось бы привести названия населенных пунктов Тарногского района: Марачевская, Емельяновская, Антипинская, Власьевская, Запольная, Барышевская, Овсяниковская, Окуловская, Зацепинская, Нюксинская, Сукманово, Паунинская, Цибунинская, Север, Тарнога, Черный Пар, Каменный Пар, Яхреньга, Сорокине и т. д. Одним словом, из 137 населенных пунктов, больших и малых, только 7 имеют выраженные финно-угорские названия: Яхреньга, Пендус, Югра, Согзар, Тарнога, Коченьга, Сулонга. Основная масса населенных пунктов Сольвычегодского района также имеет названия явно славянского, русского происхождения: Шивринь, Тючкино, Уткино, Заболотье, Крутец, Соколове, Смольников, Козловка, Княжа, Пименда, Антонове, Свинская, Княжено, Мышкино и т. д. 19.

Вероятно, во многом прав был В. В. Пименов, утверждая, что «с продвижением на север и северо-восток происходило рассредоточение Чуди по огромным слабоосвоенным,

почти не обжитым пространствам северной лесной зоны. И едва успела Чудь распространиться на Север, как вслед за ней двинулся новый поток колонизации славянской… Начался процесс ассимиляции, который отложился в виде преданий о пассивной, гибнущей Чуди» 20.

Бесспорно, рассредоточение финно-угров на обширных необжитых пространствах лишало их необходимой этнической устойчивости. Данные топонимики свидетельствуют в пользу подобного вывода: если центр, запад и юго-запад Вологодчины буквально перенасыщены финно-угорскими названиями рек, озер, населенных пунктов, то северо-восток практически имеет лишь финно-угорские гидронимы; что же касается названий населенных пунктов, то они, за немногим исключением, – славянские, русские.

Здесь хотелось бы вновь обратиться к следующему выводу, сделанному В.В.Пименовым: «…по каким-то не вполне ясным для нас причинам основная масса русских переселенцев либо, подобно новгородским ушкуйникам, миновала, почти не задерживаясь и почти не оседая, коренные земли вепсов, либо же вообще обходила их стороной, направляя свой путь непосредственно в Заволочье» 21. Если все обстояло именно так, мы можем предположить, что когда-то, еще в X – XI вв., в район нынешних Тарноги и Сольвычегодска, а точнее с. Черевкова, перебрались из новгородских и ростово-суздальских земель русские люди, которые основали здесь, на почти не занятых территориях, свои поселения и дали им русские имена, сохранив древние финно-угорские названия рек и озер 22.

Анализ топонимов позволяет с большой долей вероятности предположить принадлежность композиционных схем вышивки тарногских повойников и черевковских кокошников именно к славянской (русской), а не финно-угорской культуре. Кроме того, народная одежда, и прежде всего женская, считается одним из устойчивых элементов материальной культуры, а в Тарногском и Сольвычегодском районах сохранился в целости и неприкосновенности славянский сарафанный, а не финно-угорский поясной комплекс. В связи с этим очень интересны материалы, приведенные Н.В.Шлыгиной, свидетельствующие о том, что у води, непосредственно и постоянно контактировавшей в Петербургской губернии с русским населением, до пореформенного периода устойчиво сохранялся свой костюм (абсолютно не похожий на севернорусский), состоявший из юбки, некоего подобия рубахи (очень своеобразного кроя) и головного убора, ничего общего с русским женским северным головным убором не имеющего.

Орнаментация этих костюмов также очень далека от орнаментики русской женской одежды. В той же статье отмечается, что в конце XVIII в. русских элементов в водской одежде не было и что коренной переход к русской одежде произошел лишь в пореформенный период. Таким образом, водь стойко держалась своего традиционного костюма, а ведь это уже XVIII – XIX вв. Так есть ли у нас основания утверждать, что, сохранив свой, отличный от финно-угорского сарафанный комплекс, свои кокошники-повойники, население Тарногского и Сольвычегодского районов на одной из сакральнейших частей костюма, на женском головном уборе, вдруг полностью использует чужую, финно-угорскую композицию и будет следовать ей в различных вариациях при том, что основная идея композиции практически осталась без изменений? Можно допустить возможность некоторых привнесений в орнамент, но трудно поверить, что один народ возьмет у другого композиционную схему, связанную с идеей продолжения рода и плодородия, сакральнейшую в своей основе, поместит ее на важнейшую часть своей одежды – головной убор и будет хранить в течение столетий.

Из всего вышеизложенного можно, кажется, сделать такой вывод. Тысячелетие или немногим более тому назад славяне принесли в Заволочье Великую богиню жизни – Рожаницу. Поместив ее изображение на кокошники, пронесли его через века и почти без изменений донесли до XX в.

Думается, наши материалы еще раз подтверждают правильность положения, сформулированного Б. А. Рыбаковым: «…население наиболее отдаленных северных районов (а именно к нему и были по преимуществу обращены обличения культа рожаниц) продолжало еще верить в двух рожаниц, сохраняя не только их безымянность, но и их теснейшую связь с архаичным охотничьим мифом о двух полуженщинах-полулосихах. Это полнее всего выявилось в таком первоклассном источнике, как народное изобразительное искусство XVIII – XX вв., сохранившее многие черты глубокой древности» 23.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: