Александр Чунтул - Учение об иллюзиях полета. Основы авиационной делиалогии

- Название:Учение об иллюзиях полета. Основы авиационной делиалогии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-9270-0121-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Чунтул - Учение об иллюзиях полета. Основы авиационной делиалогии краткое содержание

Материал изложен в учебно-педагогическом ключе: виды проявления, механизмы, средства борьбы. Создан новый полноценный каталог дезориентаций в виде открытой системы для пополнения ее летным составом, методистами летного обучения.

Книга рассчитана на инструкторский и летный состав, авиаспециалистов, в том числе преподавателей летных учебных заведений, авиационных врачей, психологов и эргономистов, а также участников комиссий по расследованию летных происшествий и представителей авиаадминистрации.

Учение об иллюзиях полета. Основы авиационной делиалогии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

При определении расстояния по кажущимся размерам источника света возможны ошибки на почве иллюзии. Поэтому в ночное время рекомендуется соблюдать осторожность и выполнять маневр с достаточным запасом высоты и дальности, особенно при сближении с огнями. Вообще ночью извращенное восприятие источников света очень часто становится причиной зрительных иллюзий. Во избежание этого в ночном полете нужно полностью полагаться на показания приборов.

Как известно, посадка на основе визуального наблюдения местности – сложная работа для пилота. Из кабины самолета посадочная полоса представляется в виде трапеции, поэтому даже для опытных пилотов принятие решения и осуществление корректировок при посадке оказывается нелегкой задачей. При посадке на более длинную, чем обычно, ВПП может показаться, что высота принятия решения была заниженной, а при посадке на более короткую полосу – завышенной. Если перед ВПП имеется подъем или спуск, то легко ошибиться в выборе правильной высоты для захода на посадку. Наличие подъема или спуска (рельефа местности) перед полосой – одна из причин зрительных иллюзий, особенно ночью.

Необходимо отметить, что пилот при посадке получает необходимую информацию не только из центрального поля зрения, куда направлена зрительная ось, но и из периферического поля зрения, на котором также отражаются размеры ангаров, других строений, высота деревьев и т. п. Все это учитывается пилотом при принятии решения о выборе высоты и скорости. Однако ночью эти процессы значительно затрудняются и возможно извращенное (иллюзорное) восприятие ориентиров.

Мелькающий свет имеет специфические особенности. Серия световых импульсов воспринимается как непрерывный сигнал, если интервалы между импульсами соизмеримы с временем инерции зрения. Критической частотой слияния мелькания (КЧСМ) является пороговая частота от 14 до 70 Гц в зависимости от скважности импульсов, их формы, яркости, угловых размеров световых сигналов, уровня адаптации рецепторов, функционального состояния зрительного анализатора. КЧСМ увеличивается при возрастании яркости, угловых размеров объекта (светового сигнала), при сокращении световой фазы относительно темноты и при повышенной возбудимости центральной нервной системы [76].

Восприятие движения имеет большое значение для пилота. Нижний абсолютный порог восприятия скорости составляет: при наличии в поле зрения неподвижного ориентира 1–2 угл. мин/с; без ориентира 15–30 угл. мин/с. Равномерное движение с малыми скоростями (до 10 угл.мил/с), при отсутствии в поле зрения неподвижных ориентиров может восприниматься как прерывистое. При оценке двух однородных объектов, один из которых меньше по угловым размерам, скорость меньшего завышается больше, чем более крупного (близкого) объекта [76].

Опознание расположения, формы объекта возможно в определенных границах: вверх – 25°, вниз – 35°, вправо и влево – 32° от оси зрения. Порог восприятия абсолютной удаленности составляет 12 % при дистанции l ≤30 м, относительной удаленности 12–14 мм, при дистанции 5–6 м [76].

Следует отметить еще одну особенность зрительного анализатора, которая не является патологией или иллюзией, но которую важно иметь ввиду пилотам. Это возникновение последовательных зрительных образов, которые появляются перед глазами непосредственно после прекращения восприятия светового сигнала или объекта. Например после яркой вспышки света образ наблюдаемого объекта возникает из темноты перед глазами несколько раз в определенной последовательности с промежутками 0,2 с, а затем затухает. Для светоадаптированного глаза после прекращения действия вспышки света или осмотра экрана (например, телевизора) через 1–1,5 с появляются отрицательные образы объекта, яркие поверхности кажутся темными (например, экран), а темные – светлыми. При цветном объекте образ кажется окрашенным дополнительным цветом (белый). Возникновение последовательных зрительных образов зависит от состояния человека (утомление, возбуждение), от освещенности и яркости объекта и фона [76].

2.2 Слуховой анализатор

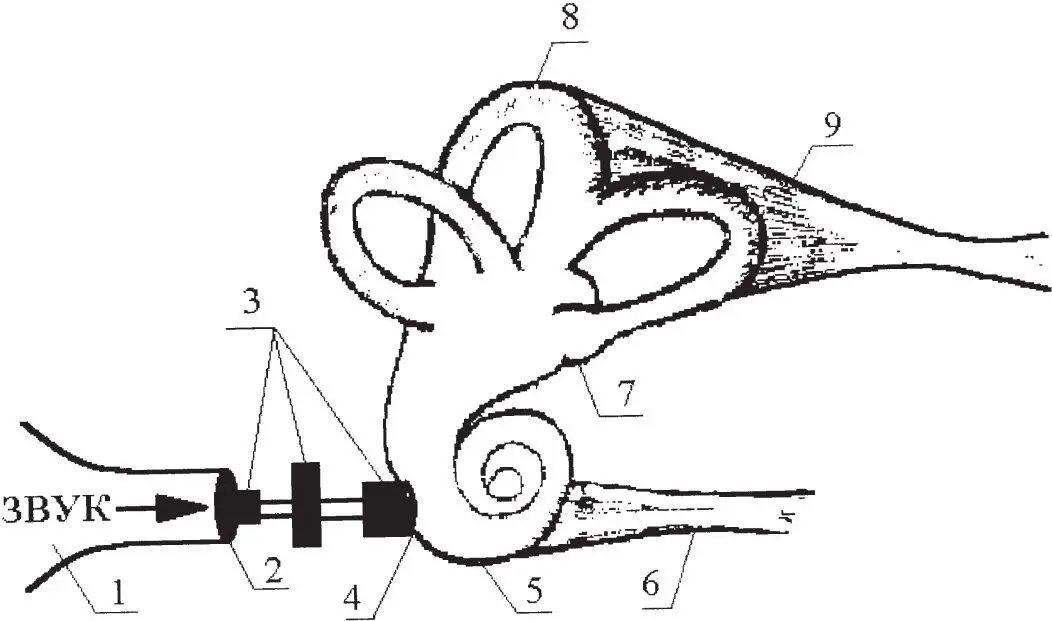

Слуховой анализатор играет меньшую роль в создании иллюзий, однако его значение в профессиональной деятельности пилота огромно. Имея некоторое представление о функции слухового анализатора, легче понять функции вестибулярного анализатора, тем более, что оба анализатора анатомически расположены во внутреннем ухе. Рассмотрим сначала слуховой анализатор.

Адекватным раздражителем для слухового анализатора является звук в диапазоне от 16 до 20 Гц. Звуковое давление, проходя через слуховой проход (выполняющий роль резонатора звука и предохраняющий внутренние части уха), воздействует на барабанную перепонку и вызывает ее колебания. Барабанная перепонка соединена со слуховыми косточками, которые передают колебания перепонки внутреннему уху. Звук, уловленный ушной раковиной, дойдя до внутреннего уха, усиливается в 90 раз, и возрастающее давление передается слуховыми косточками звуковоспринимающему органу Корти с волосковыми клетками – рецепторами. Последние расположены на внутренней поверхности так называемой улитки, части костного лабиринта уха (см. рисунок 2.3). Лабиринт заполнен лимфатической жидкостью и состоит кроме улитки из полукружных каналов и отолитового органа. В верхней части улитки имеется отверстие, через которое первоначальное колебание барабанной перепонки и слуховых косточек передается этой жидкости. Колебания жидкости улавливаются нервными рецепторами и преобразуются в нервные импульсы, которые передаются по слуховому нерву в мозг, где происходит их анализ и синтез.

Воздействие звуковых колебаний субъективно воспринимается как громкость звука, которая зависит от интенсивности звукового давления. В качестве единицы уровня громкости звука принят фон. Это минимальное звуковое давление, которое человек может расслышать при частоте 1000 Гц. В таблице 2.3 представлены уровни громкости звука различных источников [28].

Рис. 2.3. Структурная схема слухового и вестибулярного анализатора:

1 – слуховой проход; 2 – барабанная перепонка; 3 – слуховые косточки; 4 – овальное отверстие; 5 – улитка; 6 – слуховой нерв; 7 – отолитовый орган; 8 – полукружные каналы; 9 – вестибюлярный нерв

Таблица 2.3

Уровни громкости различных источников звука

Для характеристики величин, определяющих: восприятие звука, существенным является не столько абсолютное значение интенсивности звука, сколько его отношение к пороговым значениям. В качества таких относительных единиц в акустике используется децибел (дБ), логарифмическое выражение звукового давления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: