Артур Михеев - Pre-emotion. Emotion. Post-emotion

- Название:Pre-emotion. Emotion. Post-emotion

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005333643

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Артур Михеев - Pre-emotion. Emotion. Post-emotion краткое содержание

Pre-emotion. Emotion. Post-emotion - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Какие-то истории будут познавательными, их задача – научить нас чему-то новому (например, документальные фильмы), а какие-то – развлекательными (художественные фильмы). Задача таких историй – вытянуть вас из рутины реальности и то развеселить (если речь о комедиях), то испугать (это я про фильмы ужасов), то заставить думать (тут я про детективы). Мои детские рассказы не дали бы зрителю ни первого, ни второго, ни третьего. Никакой полезной информации они не несли, да и развлечь придуманная мною сказка едва ли смогла бы.

Тысячи блогеров по всему миру регулярно сталкиваются с проблемой невозможности достучаться до аудитории. После нескольких тщетных попыток, с горечью забросив любимое дело, они удивляются тому, почему их видео совершенно никто не смотрит. Разумеется, дело не только в хитрых алгоритмах поиска YouTube, Instagram и прочих сервисов, но и в банальной привлекательности контента для конечного зрителя.

Рассказывая свою историю, мы должны четко определить:

– кого мы видим своим зрителем (определяем ЦА). Это пожилые люди, молодежь, женщины, мужчины, дети? Важность понимания аудитории определяет тему истории, ее структуру и подачу. О чем и как вы будете рассказывать? На какие эмоции давить? Скорее всего, темы, интересующие молодежь, не заинтересуют людей в возрасте, и наоборот. Все потому, что триггер на, скажем, проблемы со здоровьем не активируется у шестнадцатилетнего подростка, в то время как для пожилой женщины это будет весьма актуальной темой. Даже несмотря на легкость изложения, все тот же «Маленький принц» является сугубо взрослым произведением, ориентированным на возрастную ЦА. У юного читателя работа Сент-Экзюпери, скорее всего, спровоцирует лишь ТН-реакцию;

– что мы хотим предложить зрителю в рамках определенной ЦА. Нам хочется развеселить, научить или сделать и то, и то одновременно? Помните, что рассказывая историю, вы производите товар. Любой товар имеет цену, которая не всегда выражается в деньгах. Ценность для нас представляют зрители, решившие потратить час своей жизни на то, чтобы узреть плоды нашего творчества. И это, поверьте, дорогого стоит (даже в том случае, если мы при этом не заработаем ни копейки). Зритель не знает, что ждет его в конце – удовлетворение от увиденного или же сильнейшее разочарование, но время, что он тратит на просмотр, станет для нас важным признаком доверия. « Хорошо, я посмотрю – меня заинтересовала аннотация, постер и трейлер. Мне кажется, это должно быть интересно. Пожалуй, я инвестирую в это несколько десятков минут своей жизни ». Время – невосполнимый ресурс. Доверяя свое время, зритель дает вам шанс. Ваша задача – не разрушить его ожидания.

Каждый раз, показывая свою работу аудитории, мы заключаем с ней сделку типа « автор – зритель». У нас есть отснятая работа, выступающая в данном случае товаром, и внимание зрителя, которое является ценой. Обе стороны хотят, чтобы сделка оказалась удачной: если зритель останется доволен увиденным, то, несомненно, повысит самооценку автора, а может даже и расскажет о работе своим друзьям и знакомым, чем, несомненно, расширит аудиторию фильма. В этом, повторюсь, заинтересованы обе стороны – как автор, так и зритель. Зритель хочет провести время за увлекательным просмотром, а автор – получить с этого свои дивиденды, не обязательно выраженные в денежном эквиваленте.

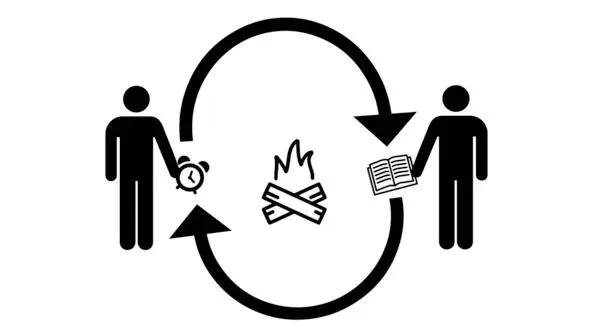

И речь тут не только про кино. То же самое происходит и при дружественных посиделках у костра:

– Эй, ребята, хотите историю расскажу?

– Давай, конечно!

Такую ситуацию можно проиллюстрировать примерно следующим образом:

Участник сделки справа предлагает участнику слева товар (историю) взамен на цену (время). Обе стороны заинтересованы в успешности такой сделки. Один хочет получить удовлетворение от похвалы, а другой жаждет с интересом провести пару минут своей жизни.

Прошу простить мне столь научные аналогии, особенно учитывая то, что мы находимся в поле искусства, а не экономики. Я лишь пытаюсь объяснить доступным мне языком, почему одни работы смотрят, а другие игнорируют. Почему одни «сделки» завершаются дружеским рукопожатием, а другие – хлопаньем дверей. Разумеется, причин тому может быть масса, и все сказанное мной – лишь очень упрощенная форма одного из аспектов взаимодействия между автором и зрителем.

Что до истории, то нам в первую очередь стоит выбрать сюжет, тема которого:

– нам интересна.Только в этом случае мы сможем отдаться процессу на все 100 процентов, ведь в данном случае мы занимаемся тем, что приносит нам удовольствие. Такой подход позволит быть продуктивнее и как следствие получить достаточно качественный творческий продукт;

– мы понимаем, о чем говорим.Тема должна быть не только интересна, но также понятна и близка. Вложив нее свой опыт и личные переживания, мы тем самым наполним ее жизнью и объемом. В противном случае рискуем ступить в темный лес и рассказать историю с искаженной трактовкой событий и образов, которая не найдет отклика зрителя.

Когда мне было 23, я принялся писать драматический сценарий про трех героев, каждый из которых испытывал разный спектр проблем бытового и личного характера. Один был изгоем, все сильнее закрываясь от окружающих, второго не понимали родители, напрочь запрещая ему заниматься любимым делом, а третий страдал от физической дисфункции.

Получившийся сценарий я могу охарактеризовать как пресный, серый и откровенно слабый во многих смыслах. Давайте разберемся, почему.

ЦА – я видел своим зрителем молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет (именно столько в среднем было моим героям).

Уровень заинтересованности в выбранной теме – он, несомненно, был высоким. Я считал, что бытовые проблемы, проблемы отцов и детей, буллинга и схожие с ними трудности являются острыми и требующими обсуждения.

Степень понимания проблемы на личном опыте – и вот тут мы столкнулись с первым и довольно массивным препятствием. Безусловно, часть из описанных мною трудностей была испытана на личном опыте. Мои родители развелись, когда мне было 10; я то и дело подвергался буллингу в младших классах, отчего рос замкнутым и крайне некоммуникабельным. Детей, подобных мне, всегда называли странными. На нас косились, неодобрительно кивали головами, но упорно не пытались понять и поговорить. Помочь, а не осуждать – в этом мне виделась одна из главных проблем поведения взрослых. Молодую девушку, пытавшуюся порезать вены вследствие постоянных унижений в школе и дома, поставили на учет в психоневрологический диспансер. Ее сочли глупой, безумной дурочкой, даже не попытавшись с ней просто поговорить. « Ну и дура! Какие могут быть проблемы в твоем возрасте? » – часто слышится от окружающих. Разумеется, такой подход является контрпродуктивным и едва ли способствует решению проблем, которые, представьте себе, могут возникнуть абсолютно в любом возрасте, особенно таком, когда недостаток опыта и неустоявшаяся психика способны подтолкнуть человека на совершение необдуманных и крайне опасных действий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: