Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

- Название:Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448374265

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография краткое содержание

Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

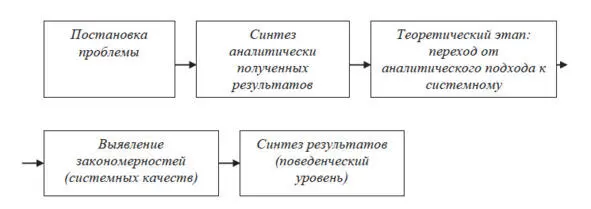

Например, в работе [10, С. 64—66] рассмотрены процессы принятия решений в структуре управленческой деятельности на основе подхода, который автор отождествляет с научным. Структуру этого подхода можно представить как последовательность предлагаемых автором действий:

Здесь очевидны неконкретность и понятийная неопределенность содержания элементов структуры, хотя некая структурированность деятельности, предполагаемой в качестве научно-познавательной, присутствует.

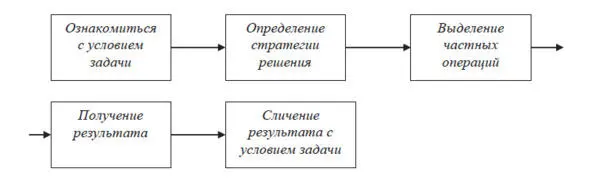

Достаточно понятной ситуация становится при рассмотрении предложенной выдающимся психологом А. Р. Лурией структуры подхода к решению задачи [17]:

Из сопоставления этой структуры с предыдущей можно сделать вывод, что исследователи отождествляют научно-познавательную деятельность, в основном, с решением задачи. Разумеется, во многих случаях возникшая задача обеспечивает «запуск» такой деятельности, однако собственно решение является лишь определенным этапом работы. Различные исследователи рассматривают зачастую отдельные этапы этой работы, и потому общая картина структуры научно-познавательной деятельности остается «за кадром». Многие ее элементы подразумеваются либо просто упускаются из виду как якобы хорошо известные и понятные, хотя выше уже было показано, что это не так. В то же время только трансляция именно общей картины научно-познавательной деятельности может формировать соответствующую компетенцию обучающихся, играющую, как было показано в разделе 2.3, системообразующую роль в компетентностном подходе к образованию.

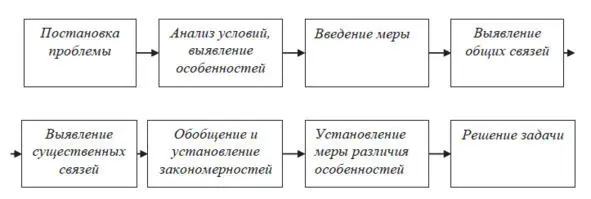

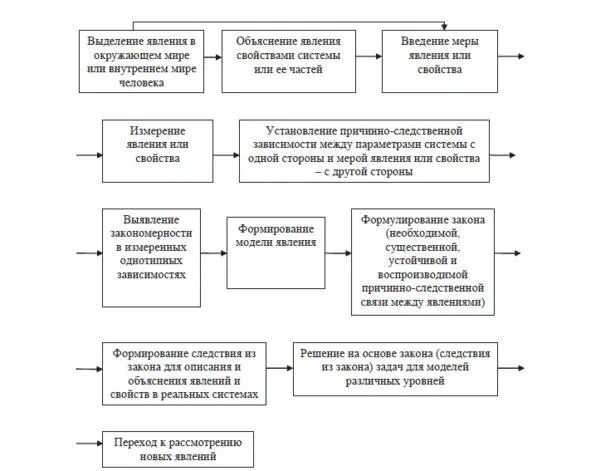

Автор настоящей книги, на основании анализа ряда работ (в том числе – упомянутых выше), посвященных продуктивному мышлению как явлению и как инструменту организации адекватной практической деятельности субъекта, «синтезировал» отраженное в литературе современное представление о полной структуре научного мышления и, соответственно, научно-познавательной деятельности, пользуясь терминологией авторов этих работ. Эта структура может быть представлена так:

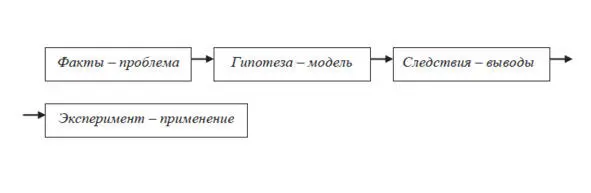

Выявленная таким образом структура вполне отражает «дидактический принцип цикличности» [27, С. 12, 17]:

Данный принцип, вытекающий из теории познания, сформулированной А. Эйнштейном, «в настоящее время нашел широкое применение при управлении учебным познанием и конструировании содержания учебного предмета» [27, С. 87]. Такое представление структуры научно-познавательной деятельности является номинативным, поскольку не рассматривает конкретных процессов реализации этой деятельности. Однако уже здесь имеет смысл отметить, что «при всем различии процессов научного познания ученого-исследователя и школьника у них есть и принципиально общее», а именно – упомянутая структура [27, С. 12, 17], которая отражает необходимые, существенные, устойчивые и воспроизводимые причинно-следственные связи между операциями.

Наиболее детально, на процессуальном уровне, с указанием конкретных последовательных операций, структура научно-познавательной деятельности приведена в работах [40, С. 17; 41, С. 3] и на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схематическое представление процессуальной структуры научно-познавательной деятельности

Действительно, «запуск» любой познавательной деятельности, в том числе – научно-познавательной, происходит в результате выделения из окружающего мира или внутреннего мира человека явления, которое почему-либо оказывается значимым для человека, то есть является источником мотивации указанной деятельности. При этом в рамках практического мышления такое выделение не вербализуется (классическое «знаю, но сказать не могу»), что не препятствует развитию познавательной деятельности в конкретном направлении вообще. Однако в случае научно -познавательной деятельности необходимо учитывать, что наука, по определению, есть«деятельность по получению нового знания» [12, С. 20], теоретичного, сверхчувственного, умопостигаемого и рационального. Поскольку наука является формой общественного сознания, для возможности достаточно однозначной трансляции ее представлений указанное выделение должно быть оформлено не просто вербально, но строго понятийно. Необходимо учитывать принципиальное различие между формированием понятия [7] и определением понятия, посредством которого и обеспечивается однозначность трансляции научных представлений с учетом индивидуальности личностного восприятия. Таким образом, выделение явления (проблемной ситуации) из мира оформляется введением определения соответствующего понятия или системы понятий. Только в таком случае можно говорить о последующей целенаправленной научно-познавательной деятельности.

Рассмотрение выделенного явления должно быть системным, то есть в естественной взаимосвязи с другими элементами системы явлений. Эта взаимосвязь воспринимается нами как внутренне присущая системе или ее части особенность, свойство. Очерчивание такого системно определенного круга явлений, в котором рассматривается интересующее нас явление, должно быть четким и формализованным, что также возможно только на понятийно обеспеченном языке. Наконец, для описания выделенного из мира явления необходимо введение меры этого явления или связанного с ним свойства системы. Как будет показано ниже, в главе 4, формирование определения понятия «автоматически» вводит такую меру либо указывает на способ ее введения. В качестве примера можно привести введение определений физических величин, которые являются мерами физического явления или физического свойства. Эти определения являются не чем иным, как определениями соответствующих мерам понятий.

В результате совокупность перечисленных первых трех элементов структуры научно-познавательной деятельности формирует универсальный относительно субъектов деятельности язык, посредством которого процесс и результат этой деятельности могут быть транслированы. Единственность и универсальность этого языка обеспечивают возможность осознания смысла деятельности и, соответственно, как мотивацию ее развития в конкретной познавательной ситуации, так и возможность обучающей трансляции модели этой деятельности.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: