Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

- Название:Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448374265

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография краткое содержание

Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

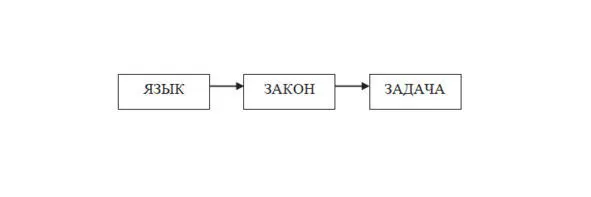

Из проведенного рассмотрения (отраженного также в работах [35, 40, 41]) видно, что структура научно-познавательной деятельности состоит из трех блоков, которым соответствуют требования Федерального государственного стандарта общего образования [24, С.15] в отношении компетенций и компетентностей, являющихся компонентами научно-познавательной компетентности:

• формирование понятийно обеспеченного языка научного описания изучаемого явления (этому блоку структуры рис. 3.2, состоящему из первых трех ее элементов, можно присвоить наименование «Язык»);

• установление интересующих исследователя причинно-следственных связей между явлениями (блок «Закон» – от «Измерения явления или свойства» до «Формулирования закона» в структуре рис. 3.2);

• решение задач, представляющих интерес для субъекта исследования (блок «Задача» – последние три элемента структуры рис. 3.2).

Таким образом, описанная выше структура научно-познавательной деятельности может быть схематически представлена в обобщенном («свернутом») виде как

3.2. Принципиально алгоритмизированный характер научно-познавательной деятельности

Фреймовое [8] представление структуры научно-познавательной деятельности на рис. 3.2 и в свернутом ее виде («язык» – «закон» – «задача») отражает последовательность шагов этой деятельности в процессе исследования. Такая последовательность устойчиво ассоциируется с алгоритмом деятельности. Однако практика научной и педагогической деятельности, а также анализ соответствующей литературы показывают, что обыденные представления об алгоритме и, следовательно, алгоритмизации той или иной деятельности, чаще всего недостаточны и неопределённы. Поэтому понимание, в частности, системности, целостности и устойчивости рассматриваемой структуры (рис. 3.2) бывает затруднено, что приводит к неаргументированным возражениям и проблемам с разработкой и внедрением в образовательный процесс соответствующих технологий. В связи с этим необходимо рассмотреть сущность алгоритмического компонента профессионального научного мышления, на котором и основана научно-познавательная деятельность.

Употребление термина «алгоритм» настолько прочно вошло в лексику субъектов организованных форм деятельности, что перечисление частных примеров не имеет смысла. В основном представление об алгоритмизации деятельности распространяется на работу по решению разного рода задач – учебных, образовательных, управленческих и т. д. (например, [1, 15]). При этом сложилось представление о множественности частных алгоритмов решения отдельных классов задач. Происхождение этих алгоритмов, как правило, достаточно туманно и носит характер субъективных предписаний. Последнее приводит к тому, что деятельность в соответствии с Алгоритмом воспринимается как исполнительская и репродуктивная. Чаще всего алгоритм решения задачи реализуется в скрытом виде, без упоминания процедуры алгоритмизации и указания четких последовательности и содержания шагов соответствующего алгоритма (например, [2, 10, 11, 19]). Это сообщает работам прецедентный характер и принципиально затрудняет трансляцию результата даже на сходные проблемные ситуации либо требует дополнительных усилий, направленных на формирование алгоритмизированного представления такого результата. Именно так были представлены результаты работ [2, 10, 11, 19] при их анализе в коллективной монографии [22]. Чрезвычайно важным является то обстоятельство, что в процессе трансляции знаний при обучении и образовании алгоритмизированные подходы не входят в число стандартизированных и устойчивых методических приемов, отраженных в общепринятых дидактических материалах, а проявляются в рамках личной инициативы отдельных педагогов и преподавателей, руководствующихся работами типа [15]. Именно это указывает на недостаточность и неопределенность представлений о роли алгоритмического подхода к формированию и трансляции знаний и умений.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Интервал:

Закладка: