Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

- Название:Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448374265

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Фролов - Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография краткое содержание

Технология интеллектуального образования: научные основы. Монография - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Естественным требованием к деятельности системы непрерывного образования является требование единства образовательного подхода, наличия системообразующего стержня, порождающей структуры, проявляющейся на всех уровнях и во всех направлениях. Из всего сказанного выше с очевидностью следует, что обеспечить выполнение этого требования может только научное познание в его образовательных моделях.

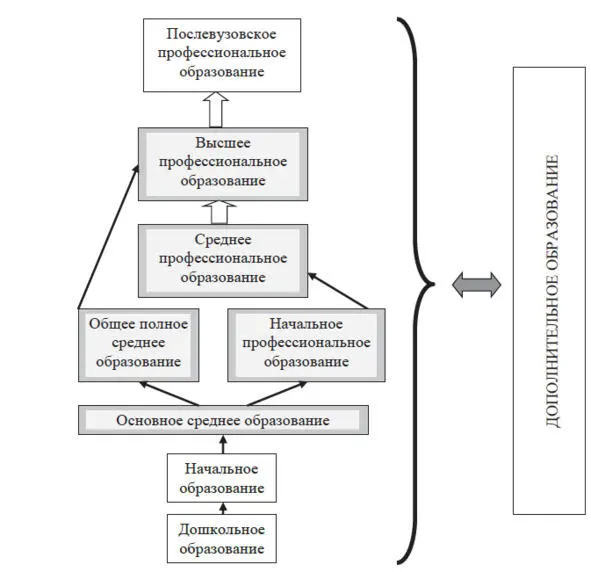

Структура системы непрерывного образования, по Закону об образовании [18, С. 24—28] соответствующая возможным путям образовательного развития личности, приведена на схеме рис. 1.1. Заливкой обозначена область перехода от общего образования («школа») к высшему профессиональному («вуз»).

Рис. 1.1. Структура системы непрерывного образования

Эта схема позволяет увидеть базовую роль основного среднего образования в системе. Следовательно, и формирование порождающей структуры, каковой является научно-познавательная деятельность, должно начинаться именно на этом уровне функционирования системы.

Системные свойства непрерывному образованию придают такие общие, инвариантные относительно уровня и профиля качества как гибкость, динамичность, вариативность, адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность [34, С. 375]. Образование должно быть устремлено в будущее, поскольку выпускники учреждений образования любого типа будут жить и трудиться в существенно новых для них условиях, всегда отличающихся от условий их собственно учебной деятельности. В этом и состоит социальная значимость феномена непрерывного образования.

В докладе Российской академии образования под редакцией А. М. Кондакова и А. А. Кузнецова [29, С. 12] сформулированы стратегические цели системы общего образования: обеспечение социальной и духовной консолидации нации; обеспечение конкурентоспособности личности, общества и государства; обеспечение безопасности личности, общества и государства. В рамках этих целей важнейшей задачей является достижение обобщенных образовательных результатов, которые заключаются в развитии мотивационных, инструментальных и когнитивных ресурсов личности [29, С. 14]. Особое значение для обеспечения конкурентоспособности и безопасности личности имеют метапредметные результаты, являющиеся фактором развития интеллектуальных инструментальных ресурсов обучающихся. Они представляют собой освоенные учащимися на базе нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Указанные способы деятельности приводят к успешности [51, С. 177—184] только при условии адекватности интеллектуального инструментария действительности. Адекватность же может быть обеспечена только в рамках научно-познавательного подхода.

Высшее образование как ступень непрерывного образования направлено на общее профессиональное развитие специалистов, способных творчески решать задачи и проблемы научно-технического и социально-экономического прогресса. Оно выступает в качестве базового образования специалистов, поскольку выпускники вуза не останавливаются ни в своем профессиональном развитии, ни в общем образовании. Получив мощные средства познания преобразования действительности, специалисты могут использовать и пересматривать фундаментальные знания основ науки, разрабатывать новые технологии и развивать социальную практику [28, С. 70]. И здесь необходимым условием решения поставленных социальных и личностных задач является научно-познавательный характер образовательного подхода.

Таким образом, требование единства образовательного подхода в процессе непрерывного образования на всем его протяжении обеспечивается исключительно научно-познавательным характером образовательного процесса.

1.1.1. Феномен образования

Говоря об образовании, необходимо четко представлять себе предмет обсуждения. Системное рассмотрение соответствующих определений (например, [8; 13; 17; 36; 41; 61] и др.) в их взаимосвязи и развитии позволило сформировать понимание образования на уровне Закона Российской Федерации «Об образовании»: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней (образовательных цензов)» [18, С. 5]. В пределах этого универсального и всеохватывающего системного определения возможно и необходимо выделение на уровне подсистем конкретных интересов из числа перечисленных, связанных с конкретными образовательными уровнями. Примером одной из таких подсистем может служить подсистема общего образования. Именно здесь должна закладываться основа непрерывности образования, обеспечивающая в дальнейшем переходы между его уровнями.

Одно из определений образования – «овладение научными знаниями, практическими умениями и навыками; развитие умственных и познавательных способностей; освоение мировоззрения и нравственно-этической культуры; приобретение личностного облика и индивидуального своеобразия; создание образа „я“» [61]. Это определение перекликается с представлением об образовании как о процессе и/или результате создания и осознания личностью своего образа – как на чувственном, так и на рациональном уровнях [53].

Под учением принято понимать «процесс приобретения и закрепления (или изменения наличных) способов деятельности индивида» [7, С. 566]. Развертывание способов деятельности с целью их усвоения другими людьми составляет сущность обучения, которое является необходимым условием учения человека [7, С. 567]. При этом очевидно, что в каждом случае обучения речь идет о способах конкретной деятельности. В частности, К. Д. Ушинский понимал цели обучения не только как приобретение запаса знаний, но и как развитие умственных способностей ученика, а также развитие в нем желания и способности к дальнейшему самостоятельному их приобретению [52].

Приведенные определения позволяют с уверенностью говорить о том, что понятие «образование» значительно шире понятия «обучение», поскольку оно системно включает в себя процессы и результаты различных форм, методов и направлений обучения в ходе формирования и социальной адаптации личности.

Образование как процесс представляет собой трансляцию личности культуры – как «совокупности всех достижений человечества, которые могут быть переданы людям или другим разумным существам» [12, С. 84]. Как уже было отмечено выше [45, С. 12], наука является только частью культуры, пусть и весомой. Совокупность достижений человечества можно, по-видимому, достаточно условно разделить на «результативные», то есть соответствующие свершившимся фактам, таким, например, как произведения искусства, и «инструментальные», позволяющие направленно воздействовать на мир и на себя как личность в нем. И если первые содержательно могут носить, в том числе, и вненаучный характер, то вторые должны иметь исключительно научную основу, единственно обеспечивающую адекватность взаимодействия с миром. Сама же трансляция тех и других достижений возможна только научным методом, поскольку нет иного способа обеспечения понимания в строгом смысле этого слова [7, С. 395].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: