Ольга Сбитнева - Границы «особенного» счастья

- Название:Границы «особенного» счастья

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449844354

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Сбитнева - Границы «особенного» счастья краткое содержание

Границы «особенного» счастья - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

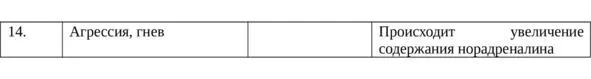

Тревога, страх, гнев, раздражение и другие негативные эмоции порождают реакции, как на психологическом, так и на физиологическом уровне организма: прерывистое дыхание, общее напряжение мышц и др. в этот же период меняется химический состав крови, желудочного сока, изменяется работа всех органов человека (см. таблица). Совокупность названных явлений называется реакцией мобилизации организма. Ситуация характеризуется дополнительным привлечением внутренних ресурсов, потенциал которых не является беспредельным и со временем они начинают угасать.

Таблица

Психологические состояния и их проявления на физиологическом уровне

Накопленный стресс.Реабилитация ребенка – это труд не одного дня, сопровождаемый постоянным напряжением и чаще всего отрицательными эмоциями. Следовательно, для родителей «особенных» детей очень часто характерно состояние накопленного стресса – стресса, который постепенно увеличивается на протяжении длительного времени от нескольких месяцев до нескольких лет. Жизнь в постоянном стрессе накладывает определённый отпечаток на личность, поэтому со временем реакции могут быть подавлены, вытеснены или могут быть глубоко внутри человека. Некоторые люди могут утверждать, что с ними «все в порядке» и «ничего не случилось». Одни могут отказываться от предлагаемой помощи, не реагировать на сочувствие, другие – становятся неспособными плакать или выказывать свои чувства. Третьи – проявляют холодность и изолированность от людей, становятся замкнутыми, теряют способность выражать любовь и благосклонность к членам семьи и в частности к ребенку.

Многие родители не осознают симптомов накопленного стресса, а по тому не знают, как справиться со своим негативным состоянием.

Основными характеристиками данного стресса являются:

– изоляция личности (человек замыкается в себе и убеждает себя в мысли, что никому нет дела до того, что происходит с ним или с его семьей);

– гнев (могут проявляться вспышки гнева, агрессии, раздражительности);

– депрессия:

– физиологические реакции (ощущение сильной усталости и апатии, постоянная сонливость, кроме этого характерны психосоматические реакции: головная боль, боли в желудке, тяжесть в грудной клетке, учащенное сердцебиение);

– плохая концентрация внимания – невозможность сосредоточиться на том, что происходит;

– частое употребление алкоголя;

– равнодушие к окружающему миру;

– фиксация внимания на негативных моментах жизни, отрицательное восприятие себя;

– сложности при принятии самостоятельных решений;

– ухудшение аппетита.

Рождение «особенного» ребенка является стресс-фактором повышенной интенсивности. Длительность его воздействия, а также психотравмирующий характер могут способствовать возникновению изменений в психической деятельности человека и снижать эффективность жизнедеятельности в целом.

Семейный стрессопределяют, как событие, которое нарушает внутреннее равновесие и структуру семьи. А ведь именно семейные отношения являются одним из важнейших факторов социально-бытовой и эмоциональной адаптации «особого» ребенка. Семейный стресс, выражающийся в пиковой форме, приводит к тому, что семья не может с ним справиться, итоговым результатом подобных переживаний становится семейный кризис, который ведет к необратимым переменам в жизни. Происходит разрушение семейных ценностей и установок.

В каждой семье, которая воспитывает «особенного» ребенка существует свой психологический климат, который так или иначе влияет на ребенка и способствует его реабилитации, или наоборот тормозит или даже препятствует ей. К примеру, такой фактор как участие отца в процесс воспитания ребенка очень важен даже для здорового ребенка, уже не говоря о ребенке с особыми потребностями. Все и так складывается достаточно непросто, даже если в становлении ребенка принимают участие оба родителя. Но порой, реальность мира бывает очень жестокой и часто случается так, что семья не проходит проверку «особым» испытанием и впоследствии с ребенком остается один самый близкий и родной человек, способный поддерживать и не поддаваться приступам отчаяния, чаще всего это все-таки мама. И как результат, кроме бытовых и материальных проблем на ее плечи также ложится груз реабилитационных мероприятий.

Отсутствие одного из родителей достаточно сильно влияет на психологическое состояние взрослеющей личности и зачастую нарушает процесс ее социализации и адаптации к миру. Поэтому, когда ситуация складывается именно таким образом, желательно, чтобы в процесс воспитания, по возможности были включены близкие родственники, способные оказать поддержку неполной семье.

Наиболее трудные, в психологическом плане, моменты в жизни семьи, воспитывающей «особенного» ребенка условно можно разделить на несколько этапов:

1. момент выявление врачами факта нарушения развития ребенкаи связанные с этим переживания безысходности ситуации;

2. старший дошкольный возраст ребенка (5—7 лет).Переживания родителей относительно получения ребенком среднего образования: страх перед трудностями в обучении в стенах общеобразовательной либо коррекционной школы;

3. подростковый возраст ребенка (12—15 лет).Осознание ребенком своих «особенностей». Трудности в налаживании контактов со сверстниками, в частности с противоположным полом;

4. старший школьный возраст (15—17 лет).Трудности, связанные с профессиональным определением и дальнейшим трудоустройством ребенка.

Родительский стрессвызван в первую очередь самим состоянием «Я-родитель» и обусловлен взаимосвязью тех требований, которые предъявляются взрослым, относительно их заботы о своих детях, и способностью родителей воплотить эти требования в жизнь.

Когда в дом пришла беда и ребенку необходима помощь, возникает множество материальных, функциональных и психологических трудностей, связанных с вопросами: «где взять деньги, чтобы пройти курс реабилитаций?», «Кто из родителей будет в большей степени задействован для выполнения всех запланированных реабилитационных мероприятий?», «А все ли мы, родители, делаем для того, чтобы помочь, своему ребенку „встать на ноги“?», «А может быть того, что мы делаем недостаточно?». Полагаю, что родители, воспитывающие «особого» ребенка, неоднократно задавали себе подобного рода вопросы. К сожалению, не всегда получая на них ответы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: