Лариса Митина - Психология личностно-профессионального развития субъектов образования

- Название:Психология личностно-профессионального развития субъектов образования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-304-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Митина - Психология личностно-профессионального развития субъектов образования краткое содержание

Психология личностно-профессионального развития субъектов образования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Принимающий» учитель никогда не отвергнет ребенка как личность, он может осудить лишь его отдельный поступок или высказывание. Отношения такого педагога к ученику всегда строятся на оптимистичности прогноза его развития и совершенствования.

Очевидно, что педагогическое общение во многом определяется личностью учителя.

Педагогическая профессия – профессия личностная. Педагог оказывает влияние на личность ребенка, «созидает его личность» прежде всего своей личностью, своей индивидуальностью.

Личность учителя развивается, формируется и проявляется, прежде всего, в процессе педагогической деятельности и педагогического общения, и каждая из сфер труда учителя предъявляет особые требования к его личностным качествам [Митина 1994–2013].

Показателем зрелости педагогической деятельности является сформированность ее компонентов. Так, в ходе постановки педагогических задач, их иерархизации по степени важности, перестраивания на уроке, у учителя развивается педагогическое целеполагание (ПЦ). Овладение учителем системой средств и способов решения этих задач, умение проникать в суть явлений способствуют формированию педагогического мышления (ПМ), а самоанализ развивает педагогическую рефлексию (ПР). В процессе организации оптимального педагогического общения формируется педагогический такт (ПТ). Личность учителя характеризуется также педагогической направленностью (ПН) – устойчивой доминирующей системой мотивов (убеждений, склонностей, интересов и т. д.). Каждое из этих качеств можно рассматривать как комбинацию более элементарных и частных личностных свойств, формируемых в деятельности и в общении, и в той или иной степени зависящих от наследственных задатков.

Системно-структурную организацию личности учителя следует рассматривать в динамике, определяя ее побудителей и регуляторов, функциональное назначение отдельных психических образований. Тем самым структурные характеристики восполняются динамическими и функциональными показателями, о чем речь пойдет в следующих главах.

Мы вправе рассматривать учителя в определенном триединстве, в трех «ипостасях»: как индивида – биологический организм с присущими ему типологическими особенностями; как личность – носительницу профессионально значимых свойств и качеств; как субъекта – обладающего способностью превращать педагогический труд в предмет практического преобразования с целью достижения творческой самореализации в профессии и созидания главной духовной ценности своей жизни – развития личности ребенка. Понятно, что эти три «ипостаси» в реальной жизни каждого конкретного учителя существуют как нерасторжимое целое, и каждая из них, отличаясь своеобразием и неповторимостью, вносит свой вклад в подлинное внутреннее единство психологического облика педагога.

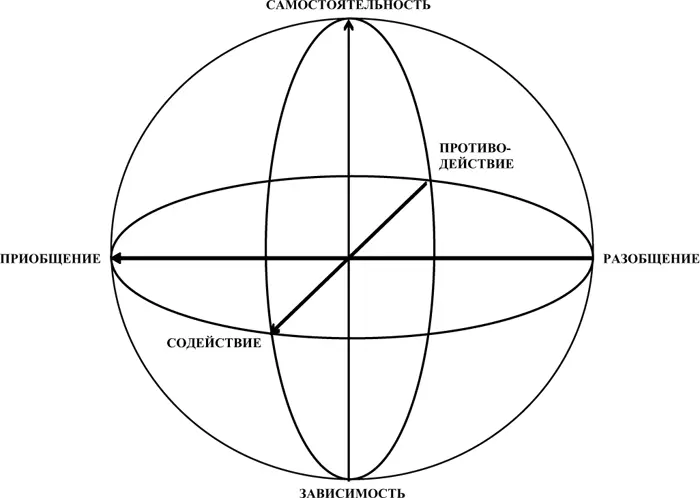

Центральным базовым образованием личности педагога мы считаем дихотомию, задаваемую понятием субъектности: самостоятельность-зависимость.

2.2. Психологические факторы профессионального развития учителя

Определив функциональное назначение каждого из пространств труда учителя, оказалось возможным представить их в виде единой функциональной структуры, дающей целостное представление о закономерностях, существенных связях и зависимостях одних элементов от других (см. рис. 1). Многоаспектная (многокомпонентная) деятельность педагога, обусловленная развитием его личностных качеств, связывается многообразными отношениями, взаимодействиями с учениками и другими людьми.

Эти связи и их иерархии образуют, по нашему мнению, интегральные характеристики личности и труда учителя, детерминируют его профессиональное развитие и сами по сути являются объектом развития.

Многочисленные исследования, проведенные нами, дали возможность выделить три интегральные характеристики личности и труда учителя: направленность, компетентность и гибкость, которые по существу являются характеристиками его личности как субъекта жизнедеятельности и обусловливают не только эффективность педагогического труда в целом, но и профессиональное развитие учителя, понимаемое как динамический и непрерывный процесс самопроектирования личности. Это ключевые понятия нашей работы. Каждое из них в психологической и психолого-педагогической литературе имеет множественные интерпретации, вот почему необходимо ввести понятийный (категориальный) строй, принятый в нашей работе.

Рис. 1. Трехмерная модель труда учителя

2.2.1. Педагогическая направленность

Педагогическую направленность учителя целесообразно рассматривать в контексте более общей психологической проблемы – направленности личности. В общепсихологических теориях личности направленность выступает как качество, определяющее ее психологический склад. В разных концепциях эта характеристика раскрывается по-разному: как «динамическая тенденция» (С. Л. Рубинштейн), «смыслообразующий мотив» (А. Н. Леонтьев), «основная жизненная направленность» (Б. Г. Ананьев), «динамическая организация "сущностных сил" человека» (А. С. Прангишвили) и т. д. Но во всех подходах ей придается ведущее значение.

С. Л. Рубинштейн под направленностью личности понимал некоторые динамические тенденции, которые являются мотивами человеческой деятельности и сами, в свою очередь, определяются ее целями и задачами. По его мнению, это понятие включает два взаимосвязанных момента, указывающие источник направленности: предметное содержание (содержательный момент) и напряжение (собственно-динамическая тенденция).

Следует признать, что вопрос о динамических тенденциях и порождаемых ими направлениях как необходимом компоненте подлинного объяснения психических процессов первым поставил в современной психологии К. Левин. В отличие от С. Л. Рубинштейна он отделял динамический аспект направленности от смыслового, стремясь превратить его в универсальный механизм объяснения человеческой психики.

А. Н. Леонтьев, развивая идеи С. Л. Рубинштейна, считал ядром личности систему относительно устойчивых, иерархизированных мотивов как основных побудителей деятельности. Одни мотивы (смыслообразующие) придают деятельности личностный смысл и определенную направленность, другие играют роль побудительных факторов. Распределение функций смыслообразования и побуждения между мотивами одной деятельности позволяет понять главные отношения, характеризующие мотивационную сферу личности, т. е. увидеть иерархию мотивов [Божович 1968].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: