Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности

- Название:Психология интеллекта и одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0218-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание

Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.

Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Задача с подсказкой

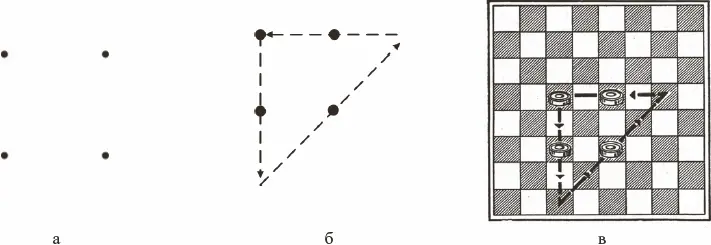

В своей дипломной работе Пономарев использовал разработанную им серию «точечных» задач в контексте метода решения с подсказкой. Схема эксперимента состояла в следующем. Вначале давалась задача «4 точки», которую испытуемый не мог решить. Затем – задача-подсказка, например, игра в так называемую «Хальму», где испытуемый должен был перескочить на шахматной доске белой фишкой через три черных так, что получалась траектория, нужная для решения задачи «4 точки» (рисунок 2.2). Потом испытуемого вновь возвращали к задаче «4 точки».

Пономарев показал, что а) подсказка оказывает существенную помощь в решении основной задачи, б) подсказка как правило не осознается, в) подсказка эффективна только в том случае, если испытуемый до этого совершил достаточно много (но не слишком много) попыток решить основную задачу.

Рис. 2.2.Задача «Хальма»

Идея метода задачи с подсказкой идет из немецкой психологии, его использовали Н. Мейер и К. Дункер (Maier, 1972), так что Пономарев не был его изобретателем. Немцы же показали и тот факт, что подсказка оказывается эффективной только в определенный момент решения.

Закон неоднородности результата действия

Поэкспериментировав с задачей с подсказкой, Пономарев попытался посмотреть на проблему шире и выяснить, как опыт, образующийся при решении одной задачи, влияет на решение другой. Здесь он открыл феномен, которому дал название неоднородности результата действия.

Для введения феномена неоднородности результата действия Яков Александрович проводит различие между логическим и интуитивным опытом. Интуитивный опыт бессознателен, но это не бессознательное в психоаналитическом смысле. Интуиция представляет собой бессознательное знание, а не бессознательные желания, о которых говорят психоаналитики.

В каком смысле знание может быть бессознательным? Согласно Пономареву, в том, что к нему невозможен произвольный доступ. Это знание у субъекта есть, но подобраться к нему можно только с помощью ключа, который лежит на уровне действия. Вот типичный экспериментальный пример. Пономарев дает своим испытуемым задание: сложить планки на панели так, чтобы получить рисунок. После выполнения задания получается следующая фигура (рисунок 2.3).

Оказывается, однако, что испытуемый, цель которого состояла в получении рисунка, через короткий отрезок времени вроде бы совершенно забывает о том, каково было расположение планок в момент решения: не может ни зарисовать их, ни дать словесное описание. Все же выясняется, что опыт не утерян, если подыскать к нему адекватный ключ. Когда Пономарев давал планки без рисунка (например, перевернутые), испытуемые тем не менее могли вспомнить их расположение.

Рис. 2.3.Задача Я. А. Пономарева – планки с рисунком

Отсюда вытекает несколько серьезных положений.

1 Есть определенный пласт человеческого опыта, который недоступен для произвольного запроса со стороны субъекта, однако реально существует, в чем можно убедиться, если найти к нему адекватный ключ.

2 Ключ к интуитивному опыту находится на уровне действия, т. е. человек может проявить свою интуицию, попытавшись проделать какое-либо действие. Тогда интуитивный опыт может проявиться, ведя за собой субъекта, направляя его руку. Недаром живописцы иногда говорят, что стремятся дать волю своей руке, не направлять ее.

3 Формирование логического и интуитивного опыта происходит в действии. То, что относится к цели действия, образует сознательный, логический опыт. Интуитивный же опыт формируется помимо сознательной цели действия.

Эти три положения формируют фактически ядро концепции опыта по Пономареву и заслуживают специального анализа.

Первое положение само по себе не является удивительным. Хорошо известно, например, что память-воспроизведение меньше по объему, чем узнавание, т. е. в нашей памяти есть такие содержания, которые мы не можем сознательно воспроизвести, но можем актуализировать с опорой на внешний стимул. В сочетании же со вторым и третьим положениями получается уже что-то весьма интересное и неочевидное.

По-видимому, однако, открытие этих положений независимо и в основном после Пономарева было совершено на Западе и обозначается терминами «имплицитное знание» и «имплицитное научение». Понятие имплицитного научения было введено А. Ребером лет 15 спустя после открытия соответствующих феноменов Пономаревым (Reber, 1967), хотя справедливости ради стоит отметить, что оно имеет глубокие корни и восходит к знаменитым опытам К. Халла по заучиванию китайских иероглифов. Имплицитное научение определяется как «приобретение знания, которое совершается в значительной степени независимо от сознательных попыток что-либо заучивать и в значительной степени при отсутствии эксплицитного знания о том, что выучено» (Reber, 1993, c. 5). Очевидно соответствие перечисленным выше характеристикам имплицитного знания по Пономареву.

Ребер обратился к имплицитному научению в качестве альтернативы нативистской концепции овладения языком Н. Хомского, для чего им был разработан эксперимент по заучиванию так называемой искусственной грамматики.

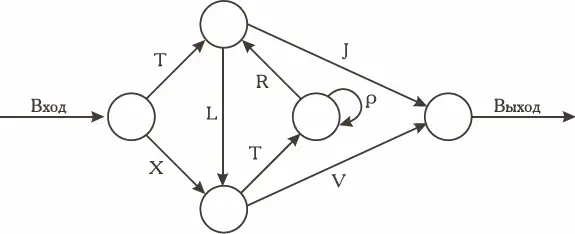

Испытуемые должны заучивать штук двадцать последовательностей согласных, таких как XV, TLV, TLTPPRJ, XTRLTRJ и т. д. Испытуемым ничего не сообщается о закономерностях построения последовательностей, как не дается и задания обнаруживать эти закономерности. В действительности же закономерность существует и состоит в том, что последовательности составляются на основе алгоритма («искусственной грамматики») типа того, что изображен на рисунке 2.4.

Изображенный на рисунке 2.4 алгоритм означает, что первой буквой последовательности может быть либо Х, либо Т, если выбрано Х, то второй буквой может быть Т или V и т. д. Приведенные выше последовательности порождены на основе этого алгоритма, но, как легко видеть, не исчерпывают его возможностей.

Рис. 2.4.Схема искусственной грамматики

Как, вероятно, читатель почувствовал на себе, при чтении последовательностей сознательно вычислить алгоритм, стоящий за ними, вряд ли возможно. Однако Реберу удалось показать, что бессознательно (имплицитно) алгоритм выучивается испытуемыми. В пользу этого положения свидетельствуют две группы фактов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: