Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности

- Название:Психология интеллекта и одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0218-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание

Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.

Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

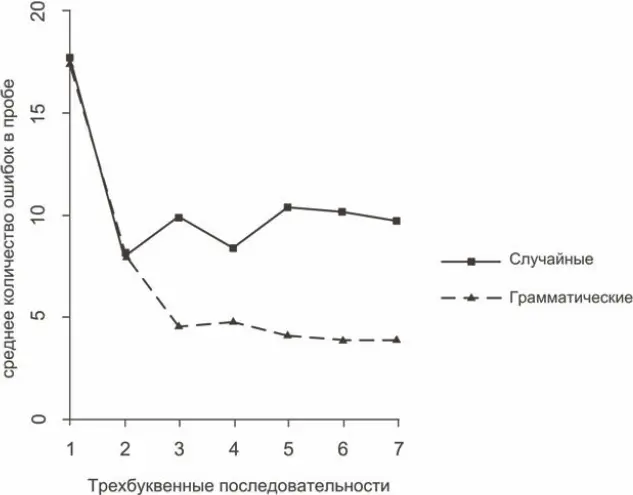

Во-первых, оказывается, что последовательности, основанные на алгоритме, выучиваются лучше, чем те, которые на нем не основаны. На рисунке 2.5 приведены взятые из работы Ребера графики заучивания случайных последовательностей в сравнении с последовательностями, основанными на грамматике.

Рис. 2.5.Графики заучивания случайных и «грамматических» последовательностей

Во-вторых, у испытуемых в процессе заучивания формируется возможность в некоторой степени (конечно, далеко не стопроцентно) отличать «грамматические» последовательности от «аграмматических». При соответствующем задании испытуемые выбирают «грамматически правильные» последовательности значимо чаще случайного уровня, хотя не могут эксплицитно обосновать свой выбор.

Результаты Ребера и его интерпретации были расценены как весьма необычные: коллегам было трудно представить, что абстрактный алгоритм может быть выучен на бессознательном уровне. Сразу же появились попытки дать другую интерпретацию. Альтернативное объяснение может заключаться в следующем. Испытуемые выучивают вовсе не алгоритм, а лишь допустимые последовательности букв. Например, алгоритм, представленный на рисунке 2.4, после буквы Х допускает Т или V, но не, скажем, J или R. Оппоненты предположили, что выучиваются правила, допускающие появление одной буквы после другой, т. е., как они говорили, используя терминологию Хомского, «поверхностная» структура, а не алгоритм, не «глубинная» структура.

Реберу удалось отвести это возражение, показав, что испытуемые демонстрируют опознание грамматически правильных последовательностей в том случае, когда тот же алгоритм применяется к другим буквам: например, Т заменялось на О, V – на В и т. д. (Reber, 1969). Впрочем, усвоение конкретных двух– или трехбуквенных последовательностей тоже вносит свою лепту (Knowlton, Squire, 1996). Обнаружен также межмодальный перенос имплицитного научения (Manza, Reber, 1997).

Выдвигалось и другое возражение, противоположное первому: возможно, испытуемые выучивают алгоритм эксплицитно, но не сообщают об этом экспериментатору, поскольку знают, что допускают много ошибок. Ребер сумел опровергнуть и это предположение. В еще одном эксперименте он эксплицитно просил испытуемых выявлять алгоритм, стоящий за буквенными последовательностями. Обнаружилось, что в этом случае испытуемые значимо хуже как запоминали материал, так и опознавали новые последовательности (Reber, 1976). Таким образом, атаки на феномен имплицитного научения на сегодня можно считать отбитыми.

М. Либерман суммирует исследования нейрофизиологического субстрата имплицитного научения (Lieberman, 2000). На основе анализа данных мозговых поражений, а также нейротомографических исследований он приходит к выводу, что ответственность за имплицитное научение несут базальные ганглии (стриатум, бледный шар и черная субстанция), которые позволяют медленно выучивать временные паттерны, предсказывающие значимые события.

В случае интуиции и имплицитного научения Пономарев не только сделал открытие, которое через 15 лет повторили западные коллеги, – он осуществил также несколько принципиально важных продвижений:

• Предложил объяснение смысла феномена интуиции в контексте психологии мышления;

• Связал интуицию с гносеологической проблемой адекватности нашего знания миру;

• Открыл феномен интуиции как режима функционирования познавательной системы;

• Наконец, установил несколько любопытных конкретных параметров эффективности имплицитного научения, а именно простоту ситуации и физическую интенсивность стимуляции.

Об этих идеях Якова Александровича и пойдет дальше речь в порядке, наиболее удобном для логики изложения.

Интуитивное и логическое как режимы функционирования когнитивной системы

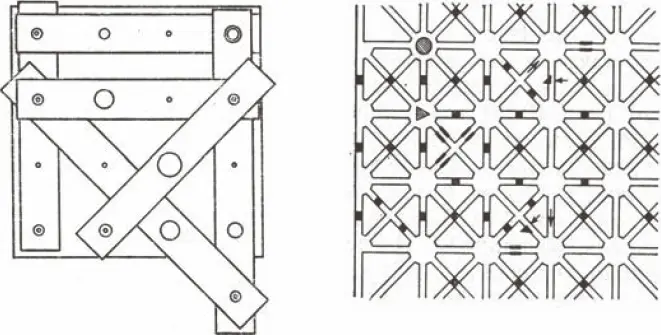

В своем движении Пономарев не остановился на модели интуитивного и логического знания. Он пошел дальше и установил феномен интуитивного и логического режимов функционирования когнитивной системы. В еще одном его эксперименте испытуемым давалась задача «Политипная панель», где от них требовалось надеть по определенным правилам серию планок на панель. Форма итогового расположения планок на панели была побочным продуктом действия. После того как испытуемые относительно легко выполняли задание, им давалась следующая задача, состоявшая в нахождении пути в лабиринте (рисунок 2.6).

Рис. 2.6.«Политипная панель» (слева) и лабиринт

Идея эксперимента заключалась в том, что путь к решению в лабиринте повторял по форме итоговое расположение планок в задаче «Панель». Таким образом, интуитивный опыт, накапливающийся в первой задаче, мог быть использован для решения второй. Результат подтвердил это предположение: если в обычных условиях, проходя лабиринт, испытуемый совершал 70–80 ошибок, то после решения задачи «Панель» – не более 8–10.

Самое удивительное, однако, состояло в том, что стоило только потребовать от испытуемого объяснять причину выбора пути в лабиринте, как число ошибок резко возрастало. Пономарев сообщает, что когда он ставил этот вопрос на середине пути своим испытуемым, совершившим до того 2–3 ошибки, во второй половине пути они совершали 25–30 ошибок (Пономарев, 1976).

На основании описанного эксперимента к трем указанным выше положениям модели интуитивного знания, разработанной Пономаревым, можно прибавить еще один пункт.

4. Люди могут функционировать в различных режимах. В хорошо осознанном логическом режиме они не имеют доступа к своему интуитивному опыту. Если же в своих действиях они опираются на интуитивный опыт, то тогда они не могут осуществлять сознательный контроль и рефлексию своих действий.

Следует добавить, что Ребер подошел к тому же результату в описанном выше эксперименте, где показатели испытуемых ухудшались после того, как их просили вычислить алгоритм, стоящий за буквенными последовательностями. Однако его интерпретация была узкой – он стремился подтвердить явление имплицитного научения, но не возвел полученный результат в ранг модели разных режимов когнитивного функционирования.

Теперь, когда в достаточной мере рассмотрены факты, полученные Пономаревым на раннем этапе его научного пути, и объясняющие их модели, можно перейти к центральному моменту – осмыслению этих фактов и моделей, проделанному Яковом Александровичем применительно к психологии творческого мышления.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: