Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности

- Название:Психология интеллекта и одаренности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0218-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Ушаков - Психология интеллекта и одаренности краткое содержание

Монография посвящена проблемам интеллекта, творчества, одаренности. В ней представлен современный этап развития структурно-динамической теории интеллекта, предлагается новый подход к исследованию и практической работе в области одаренности. Особое место отводится школе психологии творчества, основанной Я. А. Пономаревым, и сопоставлению сформулированных в ее русле идей с достижениями современных зарубежных исследователей.

Психология интеллекта и одаренности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

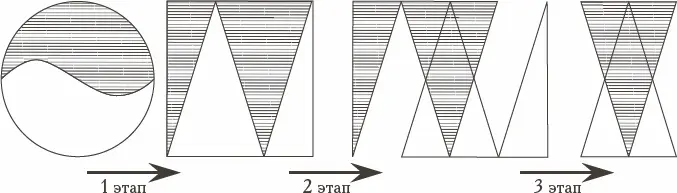

Рис. 2.10.Трансформация символа Инь – Ян в схему принципа ЭУС. На первом этапе кривые линии превращаются в прямые, на втором – происходит сдвиг верхней и нижней частей, на третьем – отбрасываются лишние детали

Как и Инь – Ян, ЭУС означает двухполюсность мира, единство противоположностей, их взаимопроникновение и борьбу. Структурные уровни организации живых систем, эволюционное развитие неорганической материи и жизни выступают наряду с пространством и временем, веществом и полем и т. д. двумя полюсами организации Мироздания. Психологические феномены – логика и интуиция, цель и побочный продукт, внутренний и внешний план деятельности – оказываются вписанными в эту двухполюсную структуру, находят там свое место. В духе принципа дополнительности Пономарев подумывал о том, чтобы научно узаконить понятие биополя, поскольку именно поле организует взаимодействие элементов в системе, как гравитация организует взаимодействие планет. Двойственность в рамках концепции Пономарева, однако, не приобретает гносеологического характера, как в копенгагенской интерпретации квантовой механики, она относится на счет онтологии.

Двухполюсная система мира из поздних работ Пономарева по-прежнему материальна, но организована по хитрому и последовательно проведенному принципу. Возможен вопрос: «Кем организована, откуда взялся принцип?» Ответ Якова Александровича: «Никем не организована, была от века, так случилось».

От развития ребенка – к развитию науки

Параллель между научными трудами Пономарева и Пиаже приводит к любопытным выводам: наблюдается удивительная конвергенция между учеными, творящими в разных частях планеты в одно время, даже если они незнакомы с основными трудами друг друга. Кажется, что они находятся как бы в едином поле, определяющем логику их движения.

После того, как был развит принцип ЭУС, Пономарев начинает заниматься совсем новой темой. Он стал изучать развитие научного знания на материале более других наук известной ему психологии, используя при этом принципы, извлеченные им из изучения развития мышления у детей. В точности такой же путь прошел и Пиаже, хотя работы великого швейцарца в этой сфере не были переведены на русский тогда, как не переведены они и до сих пор, и не были известны Пономареву.

Наверно, конвергенция двух ученых во многом связана с тем, что интересы их обоих не умещались в рамках только психологии. Пиаже вообще был биологом по образованию и не сдал в течение жизни ни одного экзамена по психологии [17]. В психологию он пришел, поскольку увидел возможность совмещения в ней своего интереса к двум областям – биологии и теории познания. Пиаже говорил, что сфера его занятий – не психология, а «генетическая эпистемология», т. е. наука, которая имеет целью исследование закономерностей роста и развития человеческих знаний. Изучение роста знаний и представлений ребенка в рамках детской психологии – лишь часть этого обширного предмета. В Центре генетической эпистемологии, основанном Пиаже в Женеве на средства Фонда Рокфеллера, сотрудничали психологи, логики, математики, которые пытались интегрировать данные психологии развития интеллекта и исследований развития научных понятий. Проблематика развития науки является логическим шагом в рамках исследований по генетической эпистемологии, но, конечно, выходит за рамки психологии. Пономарев, как уже говорилось, кроме психологии, осваивал физику. Постоянным центром его интереса были также общие проблемы мироздания, в рамках которых психология является лишь одной, хотя и очень важной, частью. Поэтому, когда появилась возможность, он с большой легкостью вышел за рамки психологических проблем, не теряя, однако, связи с основной темой своих исследований.

Пиаже проводил параллель между развитием представлений о мире у ребенка и – в рамках различных научных дисциплин. Прогресс научных понятий, с его точки зрения, происходит в двух основных направлениях: от феноменализма к конструктивизму, т. е. по пути замены понятий, связанных с непосредственно наблюдаемыми феноменами, понятиями – теоретическими конструктами, и от эгоцентризма к рефлексивности, т. е. в направлении осознания познавательной позиции исследователя. Так, древнегреческая математика была феноменалистической, поскольку трактовала числа как свойства предметов реального мира и понимала геометрию как науку об измерении земного пространства. Постепенно, однако, в математику были введены объекты, все более удаляющиеся от реального мира и представляющие собой теоретические конструкты, такие как дробные, отрицательные, иррациональные и мнимые числа. Аналогичным образом, в геометрии были введены представления о различных неэвклидовых пространствах, которые не соответствуют пространству физического мира. Прогресс в направлении рефлексивности проявляется в исследованиях оснований математики и математической логики. Сходные феномены наблюдаются в развитии астрономических воззрений (от геоцентрической системы через гелиоцентрическую к релятивистской), физики (например, в отношении понятия силы) и т. д.

Общая картина познания, как ее рисует генетическая эпистемология Пиаже, состоит в том, что субъект активно конструирует картину мира, координируя между собой отдельные познавательные акты и постоянно расширяя поле применения этих актов.

Общий путь и логика Пономарева во многом сходны с подходом Пиаже, однако он отталкивался от другой системы психологических понятий и, не имея аналогичных организационно-финансовых возможностей, ограничился психологией, не вдаваясь в историю развития других наук. Сам Яков Александрович так характеризовал логику своего исследования развития и структуры психологических понятий: «Представление о типах психологического знания и их развитии основано на схеме специфического механизма общественно-исторического познания. В свою очередь, данная схема построена путем экстраполяции результатов опытов по изучению психологического механизма поведения на область общественно-исторического познания» (Пономарев, 1983, с. 15).

Пономарев выделяет шесть основных этапов развития научного знания, соответствующих этапам онтогенеза психологического механизма поведения. Соответствие между научным знанием и интеллектом ребенка проведено через аналогию оппозиций «теория – практика» и «внутренний план действия – внешнее действие». Подобно тому как в начальный период жизни ребенка внутренний план действия не вычленен из внешних действий, в период зарождения науки теория не отделена от практики. Пономарев говорит в этом случае о «прапрактике».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: