Марианна Лукашенко - Тайм-менеджмент для детей. Книга продвинутых родителей

- Название:Тайм-менеджмент для детей. Книга продвинутых родителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина Паблишер

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-1751-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Лукашенко - Тайм-менеджмент для детей. Книга продвинутых родителей краткое содержание

Книга Марианны Лукашенко обобщает многолетний опыт «детского» тайм-менеджмента и дает технологии, с помощью которых родители смогут сами освоить с детьми весь инструментарий организации времени, наведения порядка, поддержания дисциплины, постановки и достижения целей. В книге описано множество тайм-менеджерских приемов, адаптированных для использования школьниками и помогающих им стать более успешными и эффективными: успевать больше, уставать меньше, смело и решительно идти к своей мечте.

Эта книга не для школьников, а для родителей: во-первых, тайм-менеджмент легче и интереснее осваивать всей семьей и, во-вторых, привлечь внимание ребенка ко времени и его эффективной организации стоит как можно раньше, например сразу же, как только ребенок пошел в школу, а лучше всего это смогут сделать только родители.

Тайм-менеджмент для детей. Книга продвинутых родителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А можно устроить соревнование: вы составляете список своих дел, а потом вместе анализируете, кто как со своими делами справился. И, конечно, друг друга хвалите!

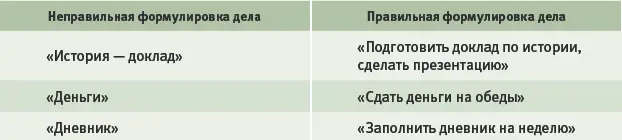

Правильно формулируем дела

В учебниках наших детей задания формулируются предельно четко: решить задачу, прочитать параграф, ответить на вопросы и так далее. Поэтому в дневниках дети записывают фразы типа «Уч., стр. 28–32». Потом, открыв учебник, они прочитают вполне определенное задание. Но отнюдь не во всех делах наших детей предусмотрены учебники. И поэтому запись «После английского: Иванов, тетрадь» или «15.00, стенгазета» при обилии задач у ребенка может через некоторое время поставить его в тупик: дескать, что же я на самом деле имел в виду, что сделать-то надо?

Мы, кстати, тоже нередко грешим подобной неопределенностью, что дома, что на работе. В результате через полчаса после того, как мы записали подобную задачу, у нас выветрилось из головы, что же мы имели в виду. Например, мы пишем ребенку поручение: «морская свинка». Что ему нужно сделать, исходя из этой задачи? Насыпать корм? Налить воды? Убрать клетку? Мы-то, возможно, имели в виду все перечисленное, но не факт, что наш ребенок истолковал наше поручение именно так.

Не так давно я присутствовала на мероприятии Российско-Британской торговой палаты, посвященной тайм-менеджменту. Шел активный и увлекательный обмен мнениями по поводу технологий организации времени. В самом конце выступил представитель британского рекрутингового агентства, который сказал примерно следующее: «Вы, в России, очень любите слово “делаю”. Вас, как ни спросишь, вы все время что-то делаете. Но при этом вы не любите слово “сделал”». Обидно, вообще-то, но, судя по оживлению в зале, не исключено, что отчасти справедливо.

Итак, формулируем дело таким образом, чтобы из самой формулировки сразу было видно, что надо сделать . И, соответственно, чтобы было очень просто проверить, сделано ли дело, получен ли результат.

Например:

Как видно из наших примеров, верную формулировку характеризует наличие глагола. Однако вот формулировки с глаголом: «позвонить Роме», «сходить в магазин», «узнать у Сережи». Глагол-то есть, а результататак и нет. Из формулировки должно быть видно, зачемнам необходимо совершать те или иные действия, определяемые нашим глаголом. То есть если глагола не хватает, чтобы четко понимать смысл наших действий, добавляем к нему необходимый результат, отвечающий на вопрос «зачем?». В нашем случае: «позвонить Роме, узнать домашнее задание по английскому», «сходить в магазин, купить хлеб и сметану», «узнать у Сережи, когда сдавать реферат по литературе».

Итак, формулировка дела должна давать ответ на вопрос «что сделать?» и плюс к этому содержать результат, который мы хотим получить : ГЛАГОЛ + РЕЗУЛЬТАТ.

Для отработки навыка правильного формулирования дела поиграйте всей семьей в игру «Есть результат!»В течение дня каждый член семьи в разговоре произносит правильные и специально неправильные формулировки дел. Кто первым услышал правильную формулировку, тот громко кричит: «Есть результат!», кто первым услышал неправильную формулировку, кричит: «Нет результата!» —и дает свой, правильный вариант. Каждый член семьи по мере угадывания правильных и неправильных вариантов ведет свой учет личных побед. В конце дня все озвучивают свои результаты – кто сколько чего угадал, и определяют победителя. Победителя нужно наградить. Для этого подойдет сделанный самостоятельно флажок с надписью «Есть результат!». Будет очень неплохо, если вы поиграете в эту игру несколько раз, а флажок будет переходящим и в конце концов останется на столе у ребенка.

Ловим удачные моменты

– Слушай, Дениска! – сказала девочка. – Ты будешь нам помогать. Встань тут сбоку и смотри на сцену. Когда вот этот мальчик скажет: «Этого вы от меня не добьетесь, гражданин Гадюкин!» – ты сразу позвони в этот звонок. Понял?

И она протянула мне велосипедный звонок. Я взял его.

Девочка сказал:

– Ты позвонишь, как будто это телефон, а этот мальчик снимет трубку, поговорит по телефону и уйдет со сцены. А ты стой и молчи. Понял?

Я сказал:

– Понял, понял… Чего тут не понять? А пистолет у него настоящий? Парабеллум или какой?

– Погоди ты со своим пистолетом… Именно, что он не настоящий! Слушай: стрелять будешь ты здесь, за сценой. Когда вот этот, с бородой, останется один, он схватит со стола папку и кинется к окну, а этот мальчик, в черном костюме, в него прицелится, тогда ты возьми эту дощечку и что есть силы стукни по столу. Вот так, только гораздо сильней!

Виктор Драгунский. Смерть шпиона Гадюкина

И у нас, и у наших детей бывают ситуации, когда нужно выполнить какое-то дело не в определенное время, а при определенных обстоятельствах. Например, «когда в школу приедут представители вузов, подойти и задать следующие вопросы» (неизвестно, когда они приедут), «когда встречу математичку – узнать, как пересдать тройку за контрольную и договориться на определенную дату и время», «когда у соседей окотится Муська, попросить рыжего котенка и упросить маму его взять» и т.д.

Дела такого рода невозможно привязать к определенному времени, а следовательно, непонятно, куда их записывать, чтобы про них не забыть. Невозможно установить и напоминалку в телефоне, поскольку непонятно, на какое время ее устанавливать. Следовательно, об этих делах нужно пытаться постоянно помнить, что во-первых, мешает сосредоточиться на чем-то другом, а во-вторых, не исключает того, что именно в нужный момент они вылетят из головы… В этот момент, как правило, мы себе говорим: «А ведь я чего-то хотел… Но вот чего, убей меня, вспомнить не могу…»

Значит, нужна какая-то хитроумная система планирования, позволяющая привязывать дела не к времени, а к чему-то еще .

Обратимся к древним грекам, у которых время обозначалось двумя разными понятиями: «хронос» и «кайрос». Первое обозначало хронологическое время, второе – момент, благоприятный для выполнения дела. Во втором случае речь идет не о каком-то конкретном времени, а о благоприятных обстоятельствах. Мы будем называть эти обстоятельства контекстами.

К типовым контекстам относятся следующие.

1. Места – выполнение дела связано с определенным местом. Когда в вузебудут вручать сертификат об окончании подготовительных курсов: – узнать про возможность обучения на двух специальностях; – спросить, с какого курса возможно трудоустроиться;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марианна Лукашенко - Тайм-менеджмент для школьника. Как Федя Забывакин учился временем управлять [litres]](/books/1067242/marianna-lukashenko-tajm.webp)