Ольга Митина - Политическая психология. Психосемантический подход

- Название:Политическая психология. Психосемантический подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва; Челябинск

- ISBN:978-5-91603-726-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ольга Митина - Политическая психология. Психосемантический подход краткое содержание

Предназначена для психологов, политологов, философов, социологов, специалистов в области политической психологии, массовых коммуникаций, этнографов и всех тех, кто интересуется методами изучения общественного сознания.

Политическая психология. Психосемантический подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Для построения типологии выделяются сходные по оценкам всех объектов по всем шкалам респонденты (выполняется Q-факторизация респондентов согласно их ответам, хотя они и имеют двумерную плоскую структуру). Поскольку ответы напрямую отражают политические ценности и установки респондентов, а каждый фактор объединяет схожих по ответам респондентов, инвариант, стоящий за ответами тех, кто попал в данный фактор (семантическое пространство для политически однородной группы), интерпретируется нами как политическая картина мира определённого типа. Содержательная интерпретация соответствующего ему семантического пространства позволяет описать политические идеологемы и конструкты, присущие людям, входящим в данный политический тип, а анализ их социально-демографических и психологических характеристик – составить социально-демографический и психологический портрет типа, соответствующего тому или иному политическому менталитету (Петренко, Митина, 1997).

По результатам исследования 1996 г. эмпирически было выделено шесть типов различного отношения к реформам в России. Лишь около 20 % опрошенных имели в достаточной степени логически непротиворечивое и структурированное представление о политической жизни своей страны, то есть информация, описанная ниже, относится только к незначительному проценту населения.

В первый тип политического менталитета (4,6 %) вошли преимущественно лица старше 40 лет, с низким материальным положением, ИТР, пенсионеры, домохозяйки, рабочие, не имеющие высокой квалификации, голосующие за КПРФ.

Второй тип составили люди среднего достатка, в основном это политически ангажированные учёные, представители творческих профессий, голосующие за «демократов» (4,1 %).

В третьем типе доминировали мужчины, оценивающие своё материальное положение как высокое, москвичи, имеющие свой собственный бизнес. Те немногие из них, кто проявлял минимальный политический интерес, голосовали за Е. Гайдара и Г. Явлинского, но в основном были аполитичны (2,4 %).

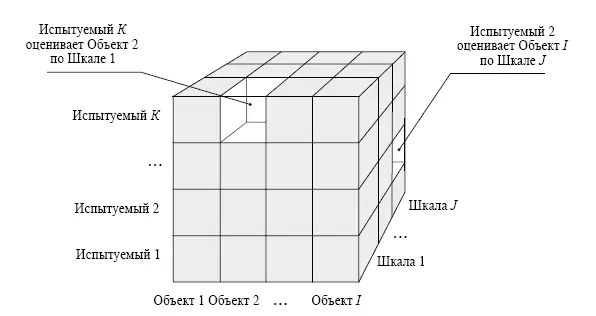

Рис. 4.Трёхмерная (кубическая) структура психосемантических данных

Четвертый тип — лица главным образом от 25 до 40 лет, преимущественно мужчины, с высшим образованием, в большинстве своём имеющие высокий достаток, многие из них москвичи. Они называли себя демократами и были оппозиционно настроены по отношению ко всем партиям, считая, что ни одна их них не защищает интересы демократии (2,3 %). В четвёртый тип входили представители среднего бизнеса, а в третий – крупного бизнеса.

Пятый тип — в основном демократически ориентированные студенты и молодые выпускники вузов, работающие по своей специальности. Если они и голосовали, то за Е. Гайдара и Г. Явлинского, многие из них москвичи, преимущественно женщины. Политически ангажированными в большей степени оказались бедные студенты. Однако это не причина, а следствие: большая часть студенчества, оценивающая свой материальный уровень относительно высоко, озабочена своими проблемами и мало думает о политике (1,4 %).

Шестой тип — преимущественно женщины старше 55 лет, с высшим образованием, оценивающие уровень своих доходов как низкий, работающие в науке, здравоохранении, образовании (1,2 %). Эти респонденты социально ориентированы, с их точки зрения, задача государства состоит в том, чтобы защищать людей от бедности, безработицы, бездуховности, беззакония. Им присуще государственное сознание: целостность и величие России для них очень важный фактор. Вместе с тем они негативно относились к националистическим и тоталитарным идеям и понимали, что без рыночной экономики реформы не проведёшь.

Таким образом, из шести типов политических установок пять находились в оппозиции плановой социалистической экономике и предпочитали экономику западного образца с теми или иными вариациями (в частности, социально-ориентированную). Позиция коммунистического электората наиболее многочисленна в сравнении с каждым из пяти вариантов принятия «рыночной экономики», но суммарно проигрывала по численности.

Анализ динамики политического менталитета

Такой анализ необходим для предсказания развития политических процессов, происходящих в обществе, для целенаправленного выбора «модели потребного будущего» (термин Н. А. Бернштейна) из веера возможных сценариев, а также для осознанных действий по элиминации нежелательных сценариев развития. Описание «живого движения», эволюции и развития системы – одна из наиболее сложных методологических проблем науки. Как полагает А. Бергсон, научные методы анализа динамических процессов способны дать только синхронические (фотографические, в терминах Бергсона) срезы процесса.

При описании политической жизни общества методы психосемантики (как и любой лонгитюд в психологическом исследовании) позволяют получить серию синхронических срезов политического процесса (в нашем случае – в форме семантических пространств). Встаёт вопрос: как от синхронических срезов перейти к описанию динамики? Проблема усложняется ещё и тем, что со временем меняется не только менталитет, но и сама общественная жизнь. Меняется политический контекст (дискурс), на передний план выходят новые проблемы, и при построении семантических пространств, релевантных времени, исследователь использует новые дескрипторы, а подчас вводит в исследование новые политические субъекты (государство, политические партии, политические персоналии).

Задачу определения генетической взаимосвязи семантических пространств, отражающих менталитет общества в различные периоды, мы решаем, устанавливая корреляционные связи между факторами в предположении малой изменчивости идеологии партии (то есть объектов) на достаточно малом интервале времени (то есть объединяем факторы разных временных срезов – приводим их к общему знаменателю), а затем в объединённом пространстве дескрипторов описываем динамику самих объектов анализа с помощью аппарата разностных дифференциальных уравнений. Психосемантика нелинейных динамических процессов находится пока на стадии развития, мы предпринимаем попытку использовать аппарат синергетики и теории диссипативных структур для описания динамики менталитета общества (Abraham, Mitina, Petrenko, 2000; Mitina, Abraham, Petrenko, 2002; Митина, 2006; Митина, Петренко, 1995).

По оси Y для каждого фактора указаны факторные баллы. Для каждого фактора верхняя подпись соответствует семантике положительного полюса, а нижняя подпись – семантике отрицательного полюса. Если семантика того или иного полюса изменилась от 91-го года к 93-ему, то название 91-го года приводится слева, а 93-го года – справа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: