Мэттью Либерман - Социальный вид

- Название:Социальный вид

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-00146-614-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мэттью Либерман - Социальный вид краткое содержание

На русском языке публикуется впервые.

Социальный вид - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Чтобы перейти к обсуждению причин увеличения размера человеческого мозга, надо убедиться, что у остальных видов он меньше. Мозг сравнивают по разным параметрам: суммарному объему, массе, количеству нейронов, числу кортикальных извилин, общему объему серого вещества и общему объему белого вещества. И это только верхушка айсберга.

Стоит знать, что объем мозга достаточно точно прогнозируется по размеру тела: основная часть мозга поддерживает и отслеживает функции тела, поэтому чем оно крупнее, тем больше требуется мозговой ткани. Таким образом, у крупных животных и мозг соответствующий. Однако если рассматривать массу мозга, то человек окажется далеко не на первом месте. Наш мозг весит около 1300 граммов [34] Roth, G., & Dicke, U. (2005). Evolution of the brain and intelligence. Trends in Cognitive Sciences, 9(5), 250–257.

, что сравнимо с весом мозга дельфина-афалины. Мозг африканского слона весит много больше – от 4200 до 5400 граммов, а у некоторых китов достигает 9000 граммов. Человек выигрывает у животных по количеству нейронов. У нас их около 11,5 миллиарда – максимальное известное в животном царстве число, но все равно мы лидируем с незначительным отрывом. У косаток – 11 миллиардов нейронов. Если бы интеллект зависел только от числа нейронов, мы строили бы 80-этажные небоскребы, а косатки – 75-этажные.

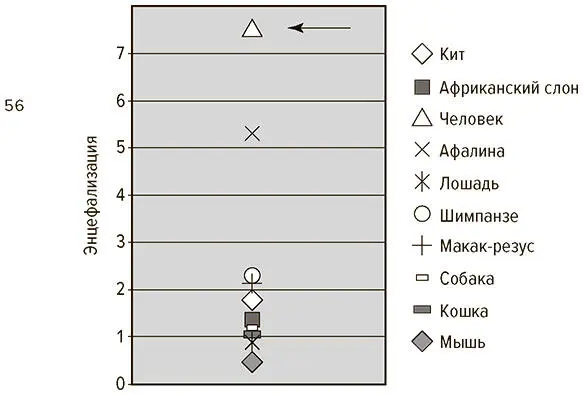

Связь между физическими размерами тела и мозга несомненна, но у некоторых животных мозг больше, чем требуется для поддержания и отслеживания функций их тела. Отклонение реального объема мозга от прогнозируемого исходя из размера тела называется энцефализацией . Считается, что ее наличие свидетельствует о способностях мозга, превышающих минимум, необходимый для контроля функций тела, например о потенциале развития интеллекта. По этому параметру человек положит на лопатки любого представителя животного царства. Энцефализация человека на 50 % больше, чем у обладателя мозга примерно такого же объема – афалины, и почти в два раза больше, чем у любого нечеловекообразного примата (рис. 2.4). У новых частей мозга, таких как префронтальная кора, энцефализация тоже предсказуемо выше [35] Schoenemann, P. T. (2006). Evolution of the size and functional areas of the human brain. Annual Review of Anthropology, 35, 379–406.

.

Рис. 2.4.Энцефализация у разных видов. Стрелка указывает на человека

Источник: Roth, G., & Dicke, U. (2005). Evolution of the brain and intelligence. Trends in Cognitive Sciences, 9(5), 250–257

Больше Макгайверов?

Большой мозг дорого обходится организму. Без преувеличения: всю жизнь мы кормим свой мозг. У взрослого человека его вес составляет около 2 % общей массы тела, а потребляет он (то есть метаболизирует) 20 % получаемой энергии [36] Aiello, L. C., Bates, N., & Joffe, T. (2001). In defense of the expensive tissue hypothesis. Evolutionary Anatomy of the Primate Cerebral Cortex. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 57–78; Leonard, W. R., & Robertson, M. L. (1992). Nutritional requirements and human evolution: A bioenergetics model. American Journal of Human Biology, 4(2), 179–195.

. На мозг плода в утробе приходится 60 % от общего метаболизма – этот показатель сохраняется до годовалого возраста и только потом постепенно, на протяжении всего детства, снижается до 20 %. Почему же по энцефализации человек превосходит остальных животных?

Мозг потребляет несоразмерное со своим объемом количество энергии. Эволюция могла допустить это только в одном случае: если мозг помогает приматам выживать и размножаться. Ведь для обеспечения этих процессов надо искать и добывать пищу (более калорийные по сравнению с травой фрукты и мясо), скрываться от хищников, защищать потомство. Чем же таким одарен увеличенный мозг приматов, что умудряется со всем этим справиться? На этот счет есть три гипотезы.

До первой большинство додумается самостоятельно: индивидуальная изобретательность. Типичный образец такого рода интеллекта – главный герой американского приключенческого телесериала «Секретный агент Макгайвер» (MacGyver, с 1985), вечно попадающий в переплеты. Ему всегда удается с честью выйти из сложного положения, смастерив из подручных средств остроумное приспособление: так, в одной серии он с помощью леденца и фантика от конфеты остановил опасную протечку серной кислоты.

Пусть в нашей жизни чрезвычайных ситуаций меньше, но каждый из нас в какой-то степени Макгайвер и должен непрерывно разрешать разнообразные вопросы: от приготовления ужина из того, что есть в холодильнике, до составления сложной таблицы в exel. Так или иначе, все приматы умеют решать различные задачи. Нам кажется, большой мозг делает нас умнее и находчивее. Данный вывод очевиден, не исключено, что его преподавали в школе, но он неверен. Способность вида к изобретательству мало что говорит о размере мозга.

Вторая гипотеза касается социальных навыков. Каждый представитель нашего вида прекрасно умеет решать задачи, однако в одиночку это у нас получается хуже. Мой сын Ян в четыре года любил играть в видеоигру «Отряд супергероев». Без нас, родителей, он не справлялся, и нам приходилось играть вместе с ним. По ходу игры полагалось разгадывать загадки, а Ян был еще маловат – хорошо, если из пяти ему удавалось отгадать одну. Они были действительно сложными – мы с женой из тех же пяти разгадывали две-три. И мы решили, что Ян мал, а мы – староваты. И пошли искать подмогу на YouTube – там один маленький мальчик, который уже прошел игру, подробно объяснял, что надо делать.

Иначе говоря, наш вид господствует не потому, что мы все изобретатели. Чаще один или несколько человек (в нашем примере – юный специалист по видеоиграм) находит решение общей задачи, а остальные только пользуются им, повторяя действия или следуя инструкциям. Может быть, большой мозг нужен для имитации или социального обучения? Есть социально обучающиеся виды с большим мозгом, но и этого параметра недостаточно, чтобы прогнозировать размер мозга.

Гипотеза социального мозга

Третья гипотеза объясняет размер нашего мозга необходимостью общаться и кооперироваться с сородичами. Получится ли у вас в одиночку построить себе дом? Или хотя бы избушку? Пилить и таскать бревна в две пары рук гораздо проще. В каком-то смысле наше общество базируется на договоре: если ты поможешь мне построить мой дом, я помогу тебе построить твой. У каждого будет хороший дом, и все окажутся в выигрыше. Нечеловекообразные приматы не строят себе избушки, но они во многом преуспели, так как тоже умеют решать задачи сообща, действуя слаженной группой.

В начале 1990-х эволюционный антрополог Робин Данбар выдвинул смелое предположение: неокортекс увеличился для того, чтобы приматы могли жить большими группами и вести активную социальную жизнь [37] Dunbar, R. I. M. (1998). The social brain hypothesis. Evolutionary Anthropology, 6, 178–190.

. Появился даже коэффициент энцефализации (EQ) – цифра, получаемая соотношением размера неокортекса с остальным объемом мозга [38] «Неокортекс» буквально означает «новая кора»; по структуре эта часть у приматов и других млекопитающих различается сильнее по сравнению с другими частями.

. Доводы Данбара и его сподвижников впечатляют.

Интервал:

Закладка: