Виктор Шейнов - Управление конфликтами

- Название:Управление конфликтами

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2014

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-496-00472-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Шейнов - Управление конфликтами краткое содержание

В книге известного отечественного психолога, конфликтолога, социолога В. П. Шейнова раскрыты психологические механизмы возникновения и развития конфликтов, рассмотрены внутриличностные, межличностные, внутригрупповые и межгрупповые конфликты, конфликтные и «трудные» личности.

Проанализированы конфликты в организациях и на предприятиях, в школах и вузах, конфликты между супругами, между родителями и детьми.

Предложена технология управления конфликтами, включающая их прогнозирование, предотвращение и разрешение.

Книга адресована конфликтологам, психологам-практикам, преподавателям и студентам, изучающим конфликтологию, а также всем, кто хочет помочь себе и близким в предотвращении и разрешении возникающих конфликтов.

Управление конфликтами - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

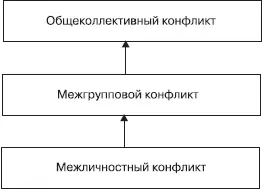

Подобная эскалация происходит потому, что каждый участник конфликта ищет поддержки у окружающих, вербует себе сторонников – чтобы усилить свои позиции. По тем же причинам особенно стараются привлечь на свою сторону руководителя.

При разрастании (эскалации) конфликта дело запутывается. Исходный конфликт обрастает новыми конфликтами, отражающими интересы новых участников и противоречия между ними. При этом эмоции нарастают, как снежный ком.

Все это убеждает в том, что, получив информацию о конфликте, руководитель должен принимать меры, не дожидаясь разрастания конфликта.

Тем более что бездействие, позиция невмешательства расценивается в коллективе как равнодушие, а то и как малодушие. И то и другое не способствует авторитету руководителя.

Поэтому очень важно своевременно вмешаться, не пытаясь оправдать свое бездействие необходимостью получения дополнительной информации.

Тем более что принятие решения в условиях избыточности информации тоже не оптимально. Оно подобно поиску жемчужного зерна в куче мусора. Далеко не каждая дополнительная информация может помочь по-новому увидеть ситуацию конфликта. Учитывая это, надо использовать переключение внимания с одних признаков на другие либо изменить контекст, в котором по-новому высвечиваются противоречивые ранее позиции.

Проиллюстрируем это следующей притчей.

Для выбора достойного кандидата на важный государственный пост король предложил придворным испытание. Он привел всех претендентов к двери в дальнем углу сада. Дверь была каменная, огромных размеров и, казалось, прочно вросла в землю. «Кто сможет открыть?» – спросил король. Один за другим все претенденты подходили, оглядывали дверь и говорили: «Нет». И только один решился, толкнул ее изо всех сил. Она легко открылась. «Ты получишь пост, – сказал король, – потому что ты не полагаешься на то, что видишь и слышишь, но приводишь в действие собственные силы и рискуешь попробовать!»

Первый этап разрешения конфликта: определить, где и в чем его истинные причины

Он состоит в том, чтобы установить истинную (часто тщательно скрываемую или неосознаваемую) причину конфликта.

Например, заботой о деле, принципиальностью часто маскируют корыстные интересы, задетое самолюбие, обиды (в том числе и давние), желание избавиться от неугодного и занять его место.

Эта маскировка нужна потому, что никто не хочет выглядеть склочником, – ведь окружающие дорожат спокойной атмосферой в коллективе. Подмена мотивов может происходить вначале для «внешнего употребления», для объяснения своей позиции окружающим, но затем и самому инициатору конфликта оказывается психологически более комфортно верить в это.

Здесь срабатывает психологический механизм самозащиты, как и вообще в случаях неблаговидных поступков: кроме истинной – неблагородной – причины придумывается некая благородная «причина», якобы двигающая человеком.

Таким образом, первая задача руководителя – отыскать, где спрятано зерно конфликта, – является весьма непростой.

Несколько облегчает эту задачу такой подход: попытаться проанализировать всевозможные причины, рассматривая отдельно конструктивные составляющие, с одной стороны, и личностно-эмоциональные – с другой.

Помогает обнаружению скрытых участников конфликта ответ на вопрос всех следователей: «кому это выгодно»?

Внешним признаком вовлеченности человека в личностно-эмоциональный, деструктивный конфликт является его поведение, проявляющееся в излишнем многословии, взволнованности речи, нежелании слушать встречные доводы.

В случае конструктивного конфликта участники сдержаннее в проявлении эмоций, больше значения придается логике, фактам, аргументам.

Поэтому излишняя горячность участника в конструктивном конфликте может служить указанием на то, что конструктивная составляющая для него является, возможно, лишь ширмой для достижения своих личных интересов.

Продолжая сравнение с болезнью, можно сказать, что так же, как невозможно правильное лечение без постановки точного диагноза, так невозможно и эффективное разрешение конфликта без знания действительных причин, к нему приведших.

Существенную помощь в нахождении первопричин конфликта играет алгоритм формулирования конфликтной ситуации, предложенный в главе 4.

Ситуация

В качестве иллюстрации приведем такой пример из практики. Опытные рабочие стали отказываться помогать новичкам в освоении профессии. Руководство обвинило их в рваческих настроениях, в нежелании создавать себе конкурентов, в намерении закрепить свое исключительное положение.

Однако в действительности оказалось, что у рабочих были на то другие причины: поступление необходимых комплектующих деталей было неритмично, и рабочие постоянно находились на грани их нехватки. Поэтому они считали, что сначала нужно обеспечить поступление комплектующих, а потом увеличивать количество работников. Когда вопрос с комплектующими был решен, наставничество перестало быть проблемой.

Первоначальная версия была выгодна лицам, ответственным за обеспечение рабочих мест всем необходимым, поскольку снимала с них ответственность. Но одновременно она уводила и от разрешения конфликта, способствовала его запутыванию, обрастанию новыми конфликтами.

Конфликтная ситуация была в неудовлетворенности рабочих плохим обеспечением их комплектующими деталями. Отказ от наставничества есть лишь ее проявление. Инцидентом может быть любое неосторожно сказанное руководителем слово, любой иной повод.

К сожалению, многие руководители подходят к разрешению конфликтов поверхностно, не решаясь (или не догадываясь) заглянуть вглубь явления, понять его причины. Это мастера улаживания инцидента, умиротворения спорящих, но не разрешения конфликтов.

Поскольку при этом остаются неустраненными первопричины конфликтов, последние возникают снова и снова, порожденные одной и той же неустраненной конфликтной ситуацией.

Что делать?

Конкретные действия руководителя в конфликте зависят, во-первых, от того, видит ли он свою вину. Это, вероятно, самый сложный момент – не поддаться соблазну искать ошибки прежде всего у других, оберегая от критики себя. Дальнейшее зависит от того, какой цели добиваются инициаторы конфликта – ближней или дальней.

1. Если это достижение ближней цели, то чаще всего необходимо некоторое практическое действие: принять или отменить решение (если это возможно), извиниться, если есть вина, предпринять конкретные шаги. Оценить положение и принять решение в этом случае сравнительно нетрудно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: