Евгений Спирица - Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца

- Название:Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2015

- Город:Питер

- ISBN:978-5-496-01885-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Спирица - Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца краткое содержание

Ко лжи мы прибегаем постоянно, по разным причинам и в разных ситуациях. Скольких бед и проблем можно было бы избежать, если бы мы знали истинную ситуацию и нас не вводили в заблуждение. Эта книга – одна из попыток сделать все возможное, чтобы лжи и обмана в нашей жизни стало меньше, а значит, кто-то стал счастливее.

Перед вами практическое пособие по безынструментальной детекции лжи. В нем приведены не только советы, но и задания для самостоятельной отработки навыков. Когда уважаемый читатель выполнит хотя бы часть предложенных заданий и упражнений, ложь станет для него достаточно очевидной.

Несмотря на то что текст изложен очень доступно, в его основу положены многотысячные исследования, реальные полевые эксперименты и выборка, которой может позавидовать любой социальный психолог или психотерапевт, а главное – она абсолютно научна.

Издание подойдет всем, кто хочет обрести свободу, прямо смотреть лжи в глаза и видеть ее, с легкостью говорить правду и быть счастливым – откройте для себя иной взгляд не только на психологию лжи, но и на другие модели и мотивы поведения человека. Также книга будет интересна психологам и психотерапевтам, специалистам-полиграфологам, юристам и работникам правоохранительных органов, специалистам по подбору кадров, собственникам бизнеса, переговорщикам, руководителям проектов – поднимите уровень своих знаний, учитесь новым моделям распознавания лжи.

Психология лжи и обмана. Как разоблачить лжеца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Это связано с тем, что голосовые связки работают в такой момент несогласованно. Будет появляться достаточно большое число пауз, потому что в этот момент головному мозгу нужно взять время на обдумывание того, какую же следующую фразу произнести. В связи с этим поменяется и темп артикулирования, так называемый абсолютный физический темп речи, он будет отражать скорость работы артикуляционного аппарата.

Максимальный темп разборчивого артикулирования в среднем у нормального человека, который говорит правду, – пять слогов в секунду. Дальнейшее возрастание темпа приводит к смазанности произношения и к определенным ошибкам в произнесении слов, а именно, могут меняться слоги. «Ласточка» превращается в «ласкочку», «мужчина» – в «мусчину». Основная часть таких ошибок не замечается и сознательно не корректируется. Повышение темпа артикулирования отражает общую тенденцию того, что моторные процессы находятся в состоянии психоэмоционального напряжения, то есть у человека превалирует процесс возбуждения над процессом торможения. Самый простой способ отметить этот факт – это обратить внимание на произнесение привычных для говорящего звуковых единиц, а именно отследить, какие речевые обороты человек использует в норме, то есть когда вы ему задаете простые вопросы, которые носят нейтральный характер, и что происходит с голосом в тот момент, когда вы ему задаете проверочный вопрос.

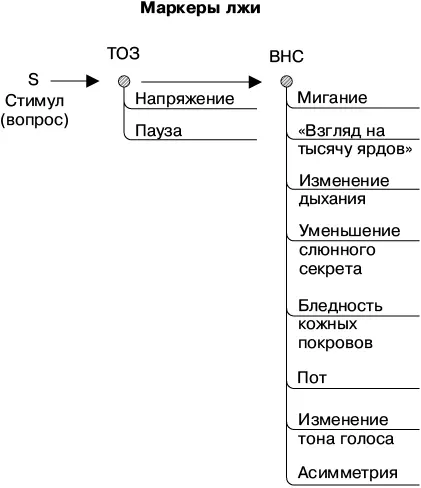

Еще одним очень важным аспектом является латентный период – задержка реакции на реплику или вопрос собеседника. Латентный период имеет большое значение, и мы также можем его использовать в данном случае. Латентный период очень важен. Мы называем его латентным периодом ответа или точкой ориентировочного замирания и связываем его с ориентировочной реакцией. Но, как уже говорилось, любая классификация носит условный характер, поэтому необходимо обращать внимание не только на точку ориентировочного замирания при ответе на вопрос, но и на время, необходимое для ответа.

Признаки ВНС являются важным источником информации о правдивости или ложности высказывания собеседника. Если признаки ВНС сопровождают речь, которая изобилует увертками и другими нейролингвистическими признаками обмана, то с высокой долей вероятности мы можем говорить, что человек в этой ситуации говорит неправду.

Итак, признаки ВНС – очень информативный маркер лжи. При проведении беседы верификатору необходимо обращать внимание на такие признаки, как изменение дыхания при затрагивании значимых тем, моргание и сигналы отключения, бледность кожных покровов, изменение голосовых модуляций и темпа речи и все то, что может выдавать лжеца, поскольку, как говорилось выше, управлять вегетативной нервной системой человек не может.

Глава 8. Распознавание лжи по речи

Речь представляет собой уникальный феномен, отличающий нас от всего остального животного мира. Она позволяет обмениваться смыслами в сообщении, но, чтобы собеседник нас понял, мы должны каким-то образом закодировать и передать наш опыт. Таким образом, речь – это система кодировки нашего прошлого опыта и наших будущих замыслов и идей, поэтому язык и его отражение во внешнем мире является стратегией мышления индивида. Как мы мыслим, так мы и поступаем. Все наши поведенческие стратегии будут отражаться в речи. Все программы (стратегии) нашего поведения, посредством которых мы действуем и ведем себя в различных контекстах, состоят из нейрологических и вербальных паттернов. Речь служит средством репрезентации или создания моделей нашего опыта, а также передачи его другим людям.

Утверждение Аристотеля о том, что слова «символизируют» наш «мысленный опыт», подтвердилось исследованиями антропологов, психологов и лингвистов, доказавших, что наша письменная и устная речь является отражением глубинной структуры нашего сознания. Иначе говоря, слова могут как отражать, так и формировать ментальный опыт.

Это является основополагающей идеей, на которой строится вся модель безынструментальной детекции лжи. Исследуя структуру речи (опыта человека), верификатор не только определяет правдивость или ложность высказывания, но и создает такую реальность, в которой возможно признание человека.

Люди лгали бы меньше, если бы понимали, что произнесенные ими слова выдают их.

Почему лжецов так много? Почему ложь часто успешна? Ответ прост: мы не хотим ее слышать и видеть! Именно поэтому вокруг такое количество обманщиков и их жертв.

П. Экман уделяет внимание мимическим признакам обмана, считая их наиболее верными: «Лжецы обычно отслеживают, контролируют и скрывают не все аспекты своего поведения. Скорее всего, они и не смогли бы этого сделать даже при всем своем желании. Маловероятно, чтобы кто-то мог контролировать все, что может выдать его, – от кончиков пальцев до макушки. Поэтому лжецы скрывают и фальсифицируют только то, за чем, по их мнению, другие будут наблюдать наиболее внимательно. Лжецы склонны особенно тщательно подбирать слова. Взрослея, человек узнает, что большинство людей прислушиваются именно к словам. Очевидно, словам уделяется такое внимание еще и потому, что это наиболее разнообразный и богатый способ общения. Словами можно передать многие сообщения гораздо быстрее, чем мимикой, голосом или телом. Когда лжецы хотят что-то скрыть, они тщательно обдумывают свои слова не только потому, что им известно, какое внимание окружающие уделяют этому источнику информации, но и потому, что за слова скорее придется отвечать, чем за тон, выражение лица или телодвижения. Сердитое выражение лица или грубый тон всегда можно отрицать. Обвиняющего легко поставить в положение, в котором он будет вынужден защищаться: “У меня совершенно нормальный голос. Тебе послышалось”. Гораздо труднее отрицать гневные слова. Сказанные слова легко повторить, и от них трудно полностью отречься.

Другая причина, по которой за словами так тщательно следят и так часто пытаются их скорректировать, состоит в том, что словами обмануть легче всего, поскольку их можно заранее сформулировать наилучшим образом и даже записать. Тщательно подготовить все выражения лица, жесты и интонацию в состоянии только профессиональный актер, а выучить наизусть и отрепетировать слова может любой человек. Кроме того, у говорящего есть постоянная обратная связь: он слышит себя и, таким образом, всегда в состоянии подобрать наиболее подходящую манеру изложения. Наблюдать же за выражениями своего лица, пластикой и интонациями гораздо сложнее» [27].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Евгений Спирица - Боевое НЛП: техники и модели скрытых манипуляций и защиты от них [litres]](/books/1066770/evgenij-spirica-boevoe-nlp-tehniki-i-modeli-skryt.webp)