Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Название:Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2007

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91180-584-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Клупт - Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории краткое содержание

Эта книга – рассказ о важнейших событиях новейшей демографической истории Земли. Читатель сможет познакомиться с новыми моделями демографического поведения, характерными для жителей США, Западной и Восточной Европы, Италии и Испании, Индии и Китая и других регионов мира, узнать об изменениях в их жизненном цикле (вступление в самостоятельную жизнь, интимные отношения и брак, контрацептивная революция, рождение детей, жизнь и смерть), о причинах этих изменений, а также познакомиться с проблемами и теориями, эти изменения отражающими. Значительное место в книге уделено демографическим проблемам современной России и поискам выхода из демографического кризиса. Автор подчеркивает, что игнорирование культурных и социальных различий между регионами нельзя безнаказанно игнорировать, а методы политики бездумно импортировать. Вряд ли стоит долго объяснять, к каким последствиям это нередко приводит и почему данная проблематика столь актуальна для России.

Междисциплинарный характер темы делает книгу интересной для всех, кого по роду профессиональных занятий или в силу личной склонности волнуют проблемы истории, демографии, географии, регионоведения, социологии, политологии, международных отношений.

Демография регионов Земли. События новейшей демографической истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поскольку для стран Северной и Западной Европы характерен быстрый рост внебрачной рождаемости, одной из задач семейной политики в этом регионе является реализация комплекса мер, направленных на то, чтобы создать нормальные условия для воспитания детей в семьях, где ребенка воспитывает один из родителей. Для таких семей риск оказаться за чертой бедности повышен, и одной из задач семейной политики становится снижение масштабов бедности в семьях с одним из родителей. В странах Северной и Западной Европы эту задачу пытаются решить с помощью пособий на детей, в том числе специального пособия для одиноких родителей, и бесплатного или льготного предоставления услуг по присмотру за детьми.

Политика государств Северной и Западной Европы в этом отношении существенно отличается от политики США, где пособия на детей являются менее щедрыми. В середине 1990-х в США за чертой бедности проживало 45 % одиноких матерей, тогда как во Франции только 13 %, что, впрочем, связано не только с различиями семейной политики, но и с различием профессионально-квалификационных характеристик одиноких матерей во Франции и США. Еще одно отличие от Европы состоит в том, что администрация Буша финансирует программу, направленную на пропаганду заключения браков, в которых многие американцы видят средство избавления от бедности и других социальных болезней.

Несколько особняком стоит вопрос о юридическом статусе внебрачных сожительств. Изменения в законодательстве, касающиеся прав пар, находящихся в незарегистрированном сожительстве, происходят с конца 1960-х гг. О полном уравнении юридического статуса зарегистрированных и незарегистрированных браков говорить, однако, пока нет оснований. Так, согласно Конституции ФРГ, брак и семья находятся под защитой государства. Это положение трактуется многими юристами в том смысле, что лица, находящиеся в юридически зарегистрированном браке, должны обладать преимущественным правом на налоговые и иные социальные льготы. Тем не менее, в конце 1990-х гг. в в ФРГ были законодательно уравнены права детей, родившихся в браке и вне брака, на получение наследства. Французское законодательство придерживается нормативной модели супружеской семьи не столь жестко, как немецкое, но и здесь пары, состоящие в официально зарегистрированном браке, имеют более широкий доступ к социальным пособиям и льготам по сравнению с теми, кто состоит во внебрачных союзах. [37]

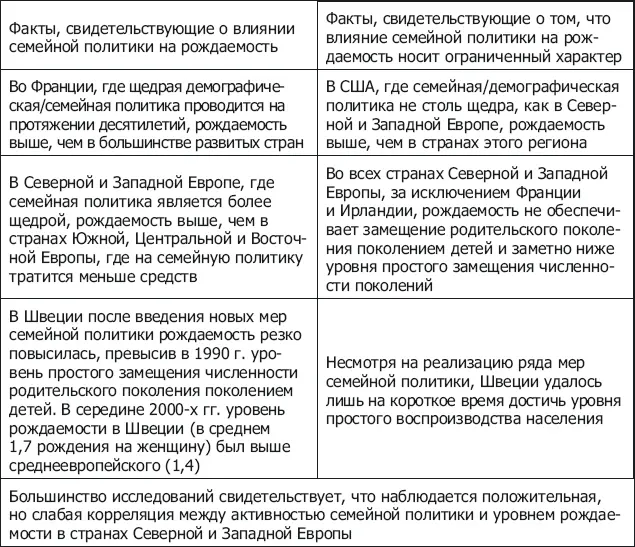

При рассмотрении семейной политики в странах Северной и Западной Европы, естественно, возникает вопрос о ее влиянии на уровень рождаемости в регионе. За последние десятилетия накопилась весьма разноречивая информация по данной проблеме (табл. 1.7), поэтому комментарии европейских экспертов отнюдь не отличаются единодушием.

Таблица 1.7.Влияние семейной политики стран Северной и Западной Европы на рождаемость

По мнению известного бельгийского демографа Р. Лестага, опыт последних десятилетий показывает, что проведение демографической политики, требуя значительных затрат, обеспечивает лишь кратковременный рост рождаемости. [38]Совершенно иную точку зрения высказывает М.-T. Летаблиер, анализирующая причины, по которым уровень рождаемости во Франции является самым высоким в Европе. «Можно предположить, – пишет она, – что уровень рождаемости во Франции связан с тем, что государство оказывает поддержку семье. Семейная политика культивирует семейные ценности, создавая благоприятные условия для воспитания детей. Это оказалось возможным благодаря тому, что участие государства в делах семьи стало вполне легитимным, вследствие чего семья на протяжении многих лет рассматривалась как объект социальной политики. <���…> Сдвиг в целях семейной политики, переориентировавший ее с субсидирования непосредственных расходов по воспитанию детей на создание условий для успешного сочетания профессиональных и семейных ролей, несомненно, позволил сохранить приемлемый уровень рождаемости». [39]

При этом более высокий уровень рождаемости во Франции нельзя, по мнению французского демографа Ф. Эрана, объяснить высокой рождаемостью у иммигрантов. Подобную идею он относит к числу предвзятых. «В период 1991–1998 гг., – пишет Эран, – среднее число рождений на одну женщину составляло 1,72 для всех французских женщин в целом и 1,65 – отдельно для урожденных француженок. Иммигрантки, составляющие всего лишь двенадцатую часть от общего числа детородного возраста, слишком малочисленны, чтобы существенно поднять суммарный коэффициент рождаемости в стране.» [40]

Большинство исследований, как свидетельствует обзор, проведенный А. Готье, обнаруживают положительное, хотя и слабое влияние мер семейной политики на уровень рождаемости. [41]В частности, предпринятый Р. Лестагом регрессионный анализ зависимости уровня рождаемости от длительности родительских отпусков и объема трансфертов, получаемых семьями от государства, показал наличие слабой положительной корреляции между показателями государственной поддержки семей и уровнем рождаемости. [42]Уравнение регрессии, впрочем, в данном случае лишь математически описывает усредненный характер зависимости, за которым плохо видны специфические ситуации, характерные для каждой из стран региона.

На мой взгляд, представление о том, что эластичность динамики (или уровня) рождаемости к затратам на семейную политику примерно одинакова во всех странах и при всех исторических обстоятельствах, является как минимум неточным. В реальности все обстоит значительно сложнее: влияние семейной политики (или отсутствия таковой) на рождаемость преломляется через призму индивидуальных особенностей каждой страны и периодов ее исторического развития, а следовательно, приводит к различным результатам.

И семейная политика, и уровень рождаемости в каждой стране формировались как составные части некоторого общего комплекса, в котором переплелись особенности политической, экономической и социальной истории этих стран. Так, в Германии связка «работодатели – профсоюзы» играла относительно большую, а государство – относительно меньшую роль в формировании «государства благосостояния», чем во Франции. Во Франции после победы над Германией во Второй мировой войне пронаталистская направленность государственной демографической политики рассматривалась населением как нечто вполне естественное. В Германии любые призывы повышать рождаемость, исходившие от государства, напротив, воспринимались бы как продолжение пронаталистской политики нацистов и поэтому были политически невозможны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: