Дмитрий Сочивко - Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности

- Название:Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2002

- Город:М.

- ISBN:5-9292-0079-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Сочивко - Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности краткое содержание

В книге изложены теоретические и экспериментальные основания психодинамического подхода в исследованиях личности. Представление личности как ансамбля психодинамических циклов элементарных состояний волевой, эмоциональной и когнитивной сфер позволяет увидеть специфичность поведения человека в различных по экстремальности условиях жизнедеятельности. Книга интересна широкому кругу читателей, специалистов в области философии, антропологии теоретической и прикладной (в первую очередь социальной и юридической) психологии.

Расколотый мир. Опыт анализа психодинамики личности человека в экстремальных условиях жизнедеятельности - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

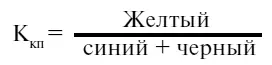

Для оценки адаптированности человека к его УЖД мы использовали коэффициент дезадаптации (К да). Напомним, как был получен этот коэффициент. В ходе исследования было замечено, что люди различных эмоциональных типов показывают устойчивые различия по выбору синего, желтого и черного цветов теста Люшера. Так, одни отвергают синий и черный, а желтый, наоборот, ставят в начало ряда; другие, напротив, отвергают желтый, а синий и черный смещают к началу ряда вплоть до появления на самых первых местах. Если обратиться к таблице интерпретаций люшеровских выборов, то относительно первой группы можно будет сказать, что эти люди будут «противиться разрядке», «собирать нервы в кулак» (синий в конце ряда), при этом «надеяться на лучшее будущее» (желтый в начале ряда) и бороться с ограничениями (черный в конце ряда). Что же касается второй группы, то эти люди скорее будут «стремиться к покою» (синий в начале ряде), разочаровываться и «терять надежду» (желтый в конце ряда), вплоть до отчаяния и непредсказуемых действий (черный в начале ряда). после описания методики исследования эмоциональности.

Анализируя приведенные усредненные люшеровские характеристики по этим трем цветам, логично рассматривать испытуемых первой группы как хорошо адаптированных к УЖД, а второй – как плохо адаптированных. В связи с этим нами и был предложен такой коэффициент дезадаптированности:

В числителе и знаменателе ставятся ранговые места цветов второго выбора согласно инструкции теста Люшера. Как и все вышеприведенные коэффициенты К даменяется в пределах 0,07 до 2,67. Высокий К дабудет, таким образом, свидетельствовать о низкой адаптированности и высокой дезадаптации.

В практической деятельности психолога следует рассматривать не только те эмоции, которые составляют циклический тип, но и все остальные переходы, каждый из которых может сигнализировать консультанту о возможных направлениях психотерапевтической беседы. Однако главное внимание, конечно, обращается на те эмоциональные состояния, которые вошли в цикл. Цикл представляет собой реальную психодинамическую составляющую всей жизнедеятельности человека, в то время как примкнувшие эмоции, по всей видимости, возникают ситуационно и, угасая, переходят в то или иное состояние, входящее в цикл.

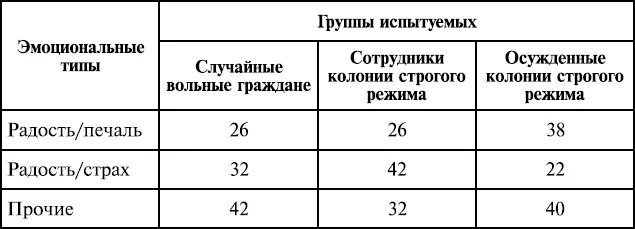

Причины того, что преобладающими эмоциональными типами являются (РС) и (РП), пока установить не удалось. Возможно, они носят социокультурный характер, т. е. преобладают исключительно на выборке русских людей, возможно, что обследованные нами категории граждан имеют что-то общее в условиях жизнедеятельности (УЖД). Так или иначе во всех обследованных нами группах от 60 до 70 % испытуемых принадлежали к одному из двух указанных типов, т. е. их эмоциональный фон составляла либо циклическая смена радости и печали, либо циклическая смена радости и страха, другие эмоциональные циклы (иногда состоящие из большого числа эмоциональных составляющих, т. е. трех и четырех) встречались различно у различных испытуемых, так что редко два или три человека имели сходный эмоциональный тип, если только это не был (РП) или (РС). Однако соотношение типов в разных группах было различным (см. табл.21).

Из таблицы хорошо видно, что если у случайных граждан преобладающим типом является (РС), то у осужденных преобладающим типом становится (РП). Интересно сравнить соотношение эмоциональных типов у сотрудников и осужденных колонии. Из приведенных данных видно, что тип, преобладающий у сотрудников, напротив оказывается в меньшинстве у осужденных, и наоборот, тип преобладающий у осужденных оказывается в меньшинстве у сотрудников. Соотношение типов у случайных вольных граждан является как бы средним, в то время как в двух указанных группах оно является полярным. Из этого следует, что само соотношение эмоциональных типов в группах с разными УЖД отражает какие-то существенные особенности этих УЖД. Какие?

Таблица 21.

Распределение эмоциональных типов в разных группах испытуемых (в %)

Таблица 22.

Соотношение эмоциональных типов у студентов и руководителей (в %)

Чтобы ответить на этот вопрос, приведем данные наших прошлых исследований (1990 года). В таблице 22 приведены соотношения типов группы руководителей промышленных предприятий и студентов Ленинградского педагогического института. Данные наглядно показывают, что соотношение типов у руководителей аналогично соотношению у осужденных с большим преобладанием типа (РП). У студентов же соотношение типов практически совпадает с таковым у случайных граждан.

Из приведенных данных становится ясным, что соотношения эмоциональных типов в тех или иных группах испытуемых отражают, очевидно, не личностные или поведенческие особенности, а условия жизнедеятельности, точнее экстремальность УЖД. Соотношение типов у случайных граждан, проживающих в разных условиях, по всей видимости, является характерным для групп с минимальной экстремальностью УЖД, поэтому ближе всего к нему соотношение типов у беззаботных студентов.

Экстремальность УЖД руководителей в период кризиса промышленного производства в России (1990 год) вполне могла даже превышать таковую у осужденных колонии строгого режима. Что же касается соотношения эмоциональных типов у военных сотрудников, то такое, наверное, характерно для групп со средней экстремальностью УЖД. Итак, результаты сравнения различных групп испытуемых свидетельствуют о том, что соотношение эмоциональных типов в той или иной группе, связанной определенными УЖД, отражает экстремальность этих УЖД. Чтобы еще нагляднее продемонстрировать это, вернемся к трем группам, непосредственно принявшим участие в данном исследовании, а именно – случайным вольным гражданам, военным сотрудникам колонии строгого режима и осужденным, отбывающим срок в той же колонии.

Как уже было сказано, для исследования адаптированности к УЖД мы пользовались тестом Люшера. В таблице 23 приведены средние ранговые места выборов тех или иных цветов во второй пробе.

Хотелось бы обратить особое внимание на различия усредненных ранговых мест по синему (1), зеленому (4) и черному (7) цветам. Эти различия не только являются существенными по числу, но, что гораздо более важно, противоположными по знаку у различных эмоциональных типов (подчеркнуто). Таким образом, эта группа цветов смещается соответственно к началу или к концу ряда противоположным образом (в зависимости от эмоционального типа) в группах военных сотрудников и осужденных. Точнее, то, что один эмоциональный тип переживает (согласно тесту Люшера) у сотрудников, другой эмоциональный тип переживает (и в точности то же) у осужденных. Или, как ведет себя тип радость/печаль среди сотрудников, который является преобладающим, так ведет себя тип радость/страх среди осужденных, который не является преобладающим. Мы проверили эти данные, сопоставив процентные соотношения нахождения цветов на тех или иных местах у каждого испытуемого, и установили, что приведенные в таблице 23 данные являются достаточно «смазанными». Указанные цвета в разных группах стремятся занимать либо первые, либо последние места соответственно, что позволило нам выписать характеристики адаптивного/неадаптивного поведения из интерпретационных таблиц теста Люшера и предложить описанный выше коэффициент дезадаптированности, равный частному от деления рангового места желтого цвета на сумму ранговых мест черного и синего цветов (см. выше).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: