Евгений Попов - Социализм и судьба России

- Название:Социализм и судьба России

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Пробел-2000»2cfcdc25-6757-11e5-b6ff-002590591ed2

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98604-362-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Попов - Социализм и судьба России краткое содержание

Для устойчивости обществ (организаций) из людей и животных необходима руководящая сила этого общества, способная противостоять враждебным целям общества внешним и внутренним врагам. При капитализме такой силой являются неформальные организации, создаваемые крупной буржуазией. Эти организации руководят формально высшей властью в виде Парламентов и Президентов. При социализме такой силой являются коммунистические партии. Для устойчивости общества руководящая сила должна быть невыборной.

Социализм в СССР потерпел поражение в результате классовой борьбы, которая не прекратилась как в силу остатков частнокапиталистической (теневой) экономики, так и в силу подрывной деятельности капиталистического окружения (холодной войны).

Социализм XXI века – это социализм СССР с ликвидацией в его надстройке недостатков настолько, насколько это позволит подрывная деятельность классового врага.

Теоретики послекризисного марксизма не сумели превзойти Ленина (периода Х съезда РКП(б)). Среди правильных положений у них обязательно находится «ложка дёгтя» в виде того или иного оппортунизма.

Развитие России идёт по сценарию «гибели империи» ввиду слабости и разобщённости сил, которые могут противодействовать этому сценарию.

Социализм и судьба России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Таким образом, механизм самоналадки в СССР был. Это – КПСС. Но он отказал. К сожалению, любой механизм может отказать.

Критикуя исторический материализм, Петров, фактически излагает некоторые его положения, но в терминах своей теории. Приведём две цитаты.

«…в обществе существуют два вида самоналадки. Первый из них осуществляется при сознательном управлении сменой руководства в рамках существующей политической системы (скажем, путем отставки прежнего руководства). Второй – самоналадка при объективном, или стихийном, управлении, т. е. не в рамках существующей системы управления обществом, а путем слома последней и введения новой (например, при успешной революции, при смене династий), как правило, через смуту. Иными словами, человеческое общество, как самоорганизующаяся система, время от времени проходит через фазы самоналадки (самоорганизации), которые наступают тогда, когда властные структуры чрезмерно отклоняются от курса служения обществу (точнее, наиболее влиятельной его на тот момент части)» [52, 72].

« …управляющую подсистему общество создает в своих интересах. Иными словами, «хозяином» в обществе является управляемая подсистема. Как «хозяин» она вправе посредством силовой составляющей обратной связи обновить управляющую подсистему (произвести ее наладку), если та плохо выполняет свои обязанности, т. е. не проводит интересов наиболее влиятельной части общества. В фактической подчиненности управляющей подсистемы обществу, точнее его наиболее влиятельной части, т. е. ВО ВЛАСТНОСТИ ОБЩЕСТВА В ЛИЦЕ УПРАВЛЯЕМОЙ ПОДСИСТЕМЫ (точнее ее наиболее влиятельной части) НАД ПОДСИСТЕМОЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЗАКОН ОРГАНИЗАЦИИ (самоналадки) ОБЩЕСТВА. В зависимости от формации в роли наиболее влиятельной части общества могут выступать бояре, дворяне, буржуазия и т. д. В реальности управляющая подсистема – ставленник наиболее влия-тельной, решающей части общества, интересы которой она, в сущности, и обеспечивает».

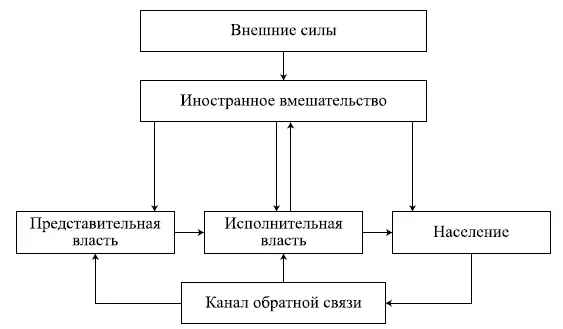

Последнее предложение является изложением Петровым «своими словами» известного положения марксизма, что государство является орудием господствующего класса. Т. е. основой системы управления (причём невыборной) является верхушка господствующего класса. Т. е. существующие системы управления обществом построены по схеме рис. 11.4. Но Петров почему то предпочитает схему рис. 11.3, хотя из приведённых выше его рассуждений нужно сделать совсем минимальное умственное усилие, чтобы прийти к схеме рис. 11.4.

Перечисляя влиятельную часть общества, Петров почему-то не назвал её для социализма, а ограничился невнятным «и др.».

Кстати из схемы рис. 11.4 следует принципиальная неустойчивость схем рис. 11.2 и 11.3. Поскольку враги всегда есть, то на самом деле схема рис. 11.4 без руководящей силы общества сводится к схеме рис. 11.6. А эта схема неустойчива. Почему? На это отвечает сам Петров.

Рис. 11.6. Схема управления обществом без руководящей силы общества

«Еще раз подчеркнем, что конкретные задачи управления должны вырабатываться с соответствующим обоснованием профессионалами, специалистами, конечно же с учетом мнения социальной базы, получаемого по каналу обратной связи, но СПЕЦИАЛИСТАМИ. У них меньше вероятность ошибки. Апелляция к социальной базе в таком случае некорректна, поскольку последняя не обладает необходимой информацией, профессионализмом и априори принять правильное решение не в состоянии. Образно говоря, в данном случае обращение к социальной базе сродни просьбе к незрячим разрешить визуальный спор зрячих. Не всякая альтернатива должна выноситься на референдум, а лишь та, которую населению разрешить под силу» [52, 182–183].

Т.е. Петров невысокого мнения о способности населения вырабатывать правильное решение, поскольку оно «не обладает необходимой информацией, профессионализмом и априори принять правильное решение не в состоянии». И это, в общем, справедливо. Это не обвинение простых людей в глупости: просто они настолько заняты проблемами организации жизни, что времени на занятия политикой у них не остаётся. Поэтому население легко запутать демагогическими лозунгами, что было блестяще проделано в СССР в период Перестройки. Поэтому самоустранение руководящей силы от выполнения главной задачи управления ведёт к подмене этой главной задачи главной задачей другой силы (см. рис. 11.6), которая занимает опустевшее место руководящей силы. А смена главной задачи равноценно потере устойчивости с точки зрения первоначальной главной задачи. Именно это и было проделано предательской кликой Горбачёва во время Перестройки, когда они дали волю антисоциалистическим силам под лозунгами демократии и гласности.

Теперь об обвинении Петрова, что опасность краха социализма не рассматривается в историческом материализме. Возможно в некоторых учебниках – да. Но классиков марксизма этот вопрос волновал. Это подробно освещено выше. Изложим ещё раз коротко.

Маркс и Энгельс вообще считали, что победа социализма в условиях капиталистического окружения невозможна. Выше (см. гл.6) мы показали, почему они так считали. Из-за того, что при капитализме некоторые трудящиеся слои общества могут быть богатыми, а при социализме, в обществе социальной справедливости – нет. Отсюда возникает зависть и объективные контрреволюционные тенденции.

Ленин доказал, что, увы, мировая революция невозможна: придётся строить социализм в условиях капиталистического окружения. Он указывал и на опасность для социализма из-за перерождения власти.

Троцкий указал на объективные контрреволюционные тенденции в среде партийной и государственной бюрократии.

Т.е. опасность видели и предлагали средства борьбы с этой опасностью.

Петров даёт свои рекомендации борьбы с возможным повторным перерождением правящей верхушки в случае возвращения на путь социалистического развития.

Довольно интересные рекомендации.

«При сильной обратной связи в КПСС система управления советским обществом ВОЗМОЖНО была бы работоспособной. Однако представляется, что нельзя ставить судьбу страны в зависимость от положения дел в одной партии. Плата за повторную реализацию подобной системы управления в обновленном социалистическом обществе так высока и риск столь велик (возможна повторная трагедия страны), что от подобной структуры системы управления обществом необходимо КАТЕГОРИЧЕСКИ ОТКАЗАТЬСЯ. Нельзя согласиться с тем, что: «Именно партия коммунистов осуществляет диктатуру трудящихся, остальные структуры – Советы, профсоюзы, министерства и т. п. – прилагаются к ней… Восстанавливая коммунистическую партию, нужно сразу же нацеливать ее на то, чтобы она стала государственной структурой» [75 в данной работе – 50, с. 245]. Нет, диктатуру трудящихся не должна проводить партия (с этим уже хлебнули великого горя), ее должны проводить СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ТРУДЯЩИЕСЯ через Советы» [52, 175].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: