Владимир Абрамов - Классическая психиатрия: истины и заблуждения

- Название:Классическая психиатрия: истины и заблуждения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Абрамов - Классическая психиатрия: истины и заблуждения краткое содержание

Классическая психиатрия: истины и заблуждения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

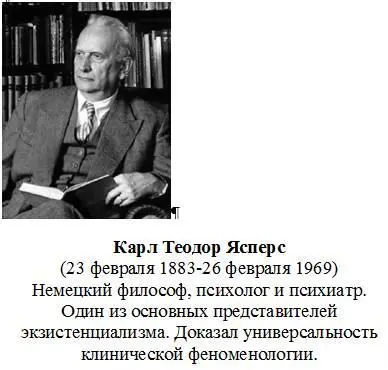

Не менее значительный вклад в понимание и развитие психиатрической науки и практики внесли немецкие психиатры К. Ясперс (1883-1969) и К. Шнайдер (1887-1967). Оба мыслителя придерживались принципиально иных взглядов на природу психических расстройств и соотношение «соматического» и «психического» как системообразующего основания всех последующих представлений о психической патологии.

К. Ясперс (1997) считал, что:

Экзистенция не может быть изучена и вообще не может быть предметом изучения.

Также как болезни мозга являются одной из причин психических расстройств, также и мозговые изменения могут быть результатом первичных психических феноменов.

Каждый психиатр, который в своих исследованиях не только опирается на операциональные понятия психиатрии, а выходит за ее рамки, двигаясь к экзистенции человека, приходит к философии.

Психиатр реализовывает свои профессиональные способности клинициста благодаря познанию внутреннего мира личности и философскому мышлению.

Карл Ясперс в своем фундаментальном учебнике «Общая психопатология» разделял психиатрию– как клиническую дисциплину и психопатологию– как науку. Он считал, что психиатрия как клиническая дисциплина – это лишь сумма практических знаний, все еще не доросшая до статуса науки. Обучение психиатрии – всегда нечто большее, чем обучение понятиям, т.е. чистой науке (близость к искусству). Психиатр работает с отдельным человеком, для него наука – вспомогательное средство.

Психопатология– это не клиническая дисциплина, а наука. Область исследования психопатологии – это все, что относится к патологии психического и может быть выражено с помощью понятий, имеющих постоянный и определенный смысл. Интерес психопатолога сосредоточен на распознавании и описании различных феноменов и их психологических механизмов. Наука (понятийное мышление) для психопатолога – единственная и конечная цель работы. Личностное, интуитивное знание (которое по природе своей не может быть свободно от ошибок) должно отступать на второй план везде, где предмет может быть познан научно. Психопатолог не наблюдает, а мыслит, познает сущность, смысл переживаний и психических феноменов . Психопатолог – диагност – теоретик. Психиатр – терапевт – практик.

В ракурсе направленности настоящей книги процитируем основные положения К. Ясперса (1997), относящиеся к психиатрии и психопатологии (сам он связывал свою увлеченность медициной и психопатологией интересом к философии): «Единство соматической субстанции (тела) и психической субстанции (души) представляется неоспоримым. И все же мы должны всегда помнить, что связь между телом и душой вовсе не является прямой и однозначной: об определенных психических событиях нельзя говорить, как о чем-то таком, что прямо связано со столь же определенными событиями, относящимися к соматической сфере. Иначе говоря, мы не имеем оснований для того, чтобы постулировать существование психосоматического параллелизма в узком смысле».

«Чем дальше продвигается неврология, тем менее доступной становится для нее душа; с другой стороны, психопатология проникает вглубь психической субстанции вплоть до самых границ сознания, но у этих границ не находит никаких соматических процессов, прямо связанных с такими явлениями, как бредовые идеи, спонтанные аффекты и галлюцинации. Нередко источник психического расстройства обнаруживается в том или ином заболевании головного мозга, причем число таких случаев возрастает по мере умножения наших знаний. И тем не менее мы не можем доказать, что то или иное заболевание мозга влечет за собой специфические психические последствия».

«Психопатология как наука, по своему понятийному аппарату, методам исследования и общим мировоззренческим установкам вовсе не находится в рабской зависимости от неврологии и соматической медицины и не придерживается догматического положения будто «психическое расстройство – это мозговое расстройство». Наша задача состоит не в том, чтобы, имитируя неврологию, построить систему с постоянными ссылками на головной мозг (все такие системы сомнительны и поверхностны), а в том, чтобы выработать устойчивую позицию, которая позволила бы исследовать разнообразные проблемы, понятия и взаимосвязи в рамках самих психопатологических явлений».

«Предметом исследования психопатологии служат действительные, осознанные события психической жизни. Хотя основная задача состоит в изучении патологических явлений, необходимо также знать, что и как человек переживает вообще; иначе говоря, нужно охватить психическую реальность во всем ее многообразии. Нужно исследовать не только переживания как таковые, но и обусловливающие их обстоятельства, их взаимосвязи, а также формы, в которых они (переживания) находят свое выражение. Можно провести аналогию с соматической медициной, которая использует данные, как физиологии, так и патологической анатомии. Взаимная зависимость этих наук не вызывает сомнений: они имеют единую основу и между ними невозможно провести сколько-нибудь ясную разделительную линию. Психология и психопатология также принадлежат друг другу и способствуют развитию друг друга.Между ними нет четкой границы».

Следует отметить, что взаимосвязь неврологии и психиатрии имеет давнюю историю. В начале 20 века великий В.М. Бехтерев ввел в обиход термин «психоневрология» для обозначения комплекса наук – психиатрии и неврологии, а также смежных дисциплин, изучающих расстройства нервной системы и психической деятельности в разных аспектах (психогигиена, психопрофилактика, психотерапия, медицинская психология и др.). В 1908 г. с целью развития психоневрологии В.М. Бехтерев основал в Петербурге Психоневрологический институт (впоследствии Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, сейчас – национальный исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева).

Таким образом, было положено начало практическому применению термина «психоневрология», который в дальнейшем эволюционировал и нашел выражение в понятии «нейронауки», объединявшем, кроме психиатрии и неврологии, нейроанатомию, нейрофизиологию, нейропсихологию, нейрохирургию и др.

Получил распространение также термин «нейропсихиатрия», обозначающий учение о психических расстройствах при органических заболеваниях мозга. Использовались различные способы легализации «слияния» неврологии и психиатрии. Создавались, в частности, лечебные учреждения психоневрологического профиля, научно-практические общества невропатологов и психиатров, проводились совместные съезды и научные конференции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Владимир Абрамов - Уровень сложности: Pеальность [СИ]](/books/1078579/vladimir-abramov-uroven-slozhnosti-pealnost-si.webp)