Михаил Решетников - Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология

- Название:Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Скифия

- ISBN:978-5-00025-212-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Решетников - Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

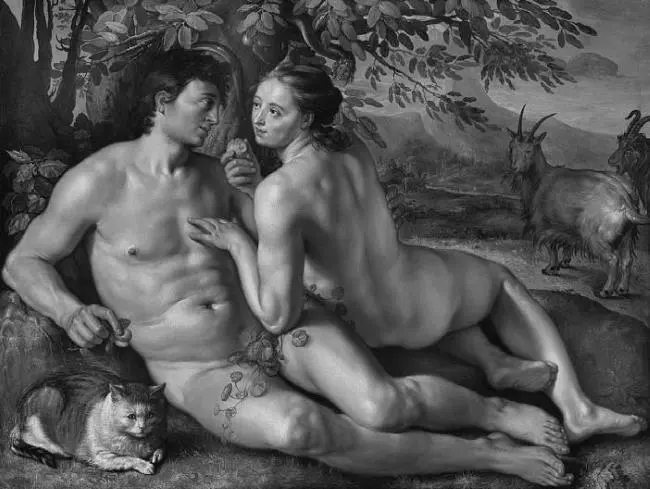

Если исходить из этого тезиса и принять его, тогда одной из человеческих форм противодействия и противостояния злу становится сомнение, то есть общество, облагороженное знанием, наукой и культурой. Иными словами – то, к чему призывало Просвещение. Чем больше знаний, чем выше уровень культуры и, соответственно, чем больше сомнений в непреложности тех или иных истин, тем меньше места для зла. Но эпоха Просвещения давно закончилась, и ее идеи и эталоны также постепенно уходят в прошлое. По сути осталась только образованность, которая, лишившись ее нравственной составляющей, приобретает все более убогие и даже уродливые формы.

Хендрик Гольциус. «Грехопадение», 1616

История последнего столетия предлагает нам качественно новые виды зла. Зло постепенно эстетизируется и маскируется под нечто высокое, даже с оттенком чего-то по-особому высоконравственного и могучего, судьбоносного, исторически необходимого для становления той или иной культуры или даже для целых народов.

Вспомним историю фашизма и небольшой фрагмент из фильма «Кабаре» с юношами из гитлерюгенда с непорочными лицами и ангельскими голосами, страстно, почти как в реквиеме Моцарта, исполняющими: «Германия – превыше всего». Если из фашизма изъять его – вне сомнения выдающуюся – эстетику, то останутся только газовые камеры и миллионы трупов. Какая уж там эстетика! Но эстетика, безусловно, была, и к ней были причастны отнюдь не последние умы Германии. Это напоминание всем нам об ответственности интеллектуалов (применительно к проблеме зла) перед культурой, обществом и историей.

Казалось бы, все это в далеком прошлом. Но давайте посмотрим, как на протяжении XX века осуществлялась эстетизация преступного мира. В частности, например, криминальным фольклором, который в России (с момента снятия всех моральных ограничений) самозабвенно тиражируется всем артистическим бомондом, по неясным причинам претендующим на роль культурной элиты. Хотя это пример «самой низкой пробы». Давайте вспомним такой шедевр мирового киноискусства, как «Крестный отец». Один из выводов, который мне хотелось бы сделать по первой части этих тезисов, состоит в следующем: именно эстетизация зла делает его опасным.

Мы все переживаем непростой период, главной составляющей которого, по моим представлениям, является не экономический, а мировоззренческий кризис. Деньги – это, в конечном счете, такая же отвлеченная категория, как совесть или мораль. В природе не существует никаких денег, они присутствуют только в нашем сознании, в наших представлениях и в наших договорных отношениях. Более того, позволю себе предположить, что существуют особые отношения между такими отвлеченными категориями, как деньги и мораль: чем ниже уровень государственной и общественной морали, тем больше власть денег. Не хочу сказать, что все мировое зло сосредоточено в деньгах. И тем не менее.

Христианство, наряду с чередой божественных чудес, не в последнюю очередь начинается с попыток Христа удаления денег из храма, а если мыслить более широко – с попыток отделить сакральное от мирского. Хотя это общеизвестно, хотелось бы обратить внимание, что затем этот протест завершается предательством, цена которого всего-то 30 серебряников. И в этом, независимо от того, считать ли Библию божественным откровением или плодом человеческой мудрости, есть особое предупреждение: сакральное весьма уязвимо, а сила денег явно недооценивается. Хотя они, безусловно, не всесильны.

Фидий. «Битва лапифов с кентаврами», 447–432 гг. до н. э.

Тем не менее уничтожение присутствующего в деньгах злого начала многократно обыгрывалось в философских изысканиях и социальных утопиях. Мы, постсоветские, хорошо помним наши иллюзии и несбыточные мечты о «светлом будущем», где всем будет обеспечен беспредельный доступ ко всем благам – по потребностям, включая «обобществление жен», и вообще не будет денег. В этой социальной утопии, впрочем, как и в нынешнее время, совершенно не учитывалось, что у всех людей, наряду с высокими, имеются низменно-паразитические потребности, которые требуют своей реализации. К сожалению, в вопросе о запретах и ограничениях на всех уровнях, включая государственный, преобладают ложно понятые гуманистические и все более либеральные подходы. Именно безграничная и бездумная либерализация государственной и общественной морали привела к всемирному росту таких явлений, как коррупция, взяточничество, алкоголизм, наркомания, преступность, проституция и порнография, которые постепенно стали обыденными факторами повседневной жизни.

Нормально ли это? Так и должно быть? Именно такой итог планировался в качестве последовательного развития идей Просвещения и демократии? Вряд ли. Эта либерализация морали, казалось бы, проникнутая неким особым гуманизмом, на самом деле оказалась самым безумным предприятием последнего столетия.

Утрата смыслов, тотальный плюрализм и извращенный мировоззренческий релятивизм (то есть признание относительности и условности всякого знания и всякой морали) в сочетании с постоянно расширяющейся доступностью для реализации всяческих пороков создают у современного человека ощущение вездесущности зла. Как мне представляется, мы живем в некий переходный период, на пороге «сверхнового» времени, которое требует таких же идей, но последних как раз и не обнаруживается. Нет духовных лидеров новой эпохи. Тем не менее безусловно одно: отсутствие каких-либо понятных и общих для Человечества морально-нравственных парадигм и подмена высокого понятия «культура» далеко не равноценным термином «технический прогресс» постепенно приобретают все более катастрофический характер.

Категорию зла чрезвычайно трудно концептуализировать. При попытках обобщенно характеризовать зло, тут же ощущаешь, что в нем есть нечто ускользающее, незавершенное, непостигаемое и одновременно привлекательное, что в чем-то очень напоминает отношение ко всему таинственному, непознаваемому или, например, к загадке человеческой сексуальности в целом.

Древние греки еще не выделяют зло в качестве самостоятельной структуры. Оно, как и добро, проистекает от богов. Хотя некоторые сущности зла уже присутствуют. Ибо в греческой мифологии Бог есть добро, и материя как творение Бога есть добро. Но не вся материя равномерно пронизана или проникалась благостью Бога. По Гераклиту, если исчезнет зло, то не будет и добра. Мне кажется, что более точным было бы сказать: «Если исчезнут ясные представления, что есть зло, то таким же неопределенным станет и добро» – то, что мы сейчас наблюдаем в современной культуре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/379623/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)