Михаил Решетников - Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология

- Название:Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- Город:Скифия

- ISBN:978-5-00025-212-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Решетников - Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Избранные статьи в двух томах. Том II. Современная психопатология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

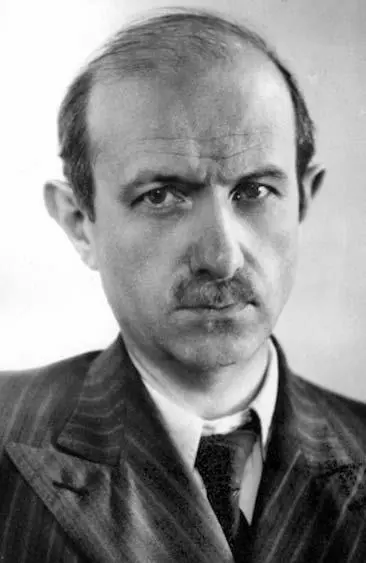

Григорий Викторович Гершуни

В 70-е годы XX века в результате исследований влияния подпороговых стимулов на произвольные реакции человека были получены чрезвычайно интересные данные, тут же нашедшие применение в психологии рекламы. В частности, было установлено:

1) подпороговая стимуляция активизирует соответствующие данному воздействию ассоциации (самыми конкурентными среди которых являются пищевые и сексуальные – и мы легко находим подтверждение этому в современной рекламе, где апелляция именно к этим сферам естественных потребностей легко обнаруживается в рекламе пива, зубной пасты, автомобилей и т. д.);

2) эффективность подпорогового стимула проявляется лучше в состоянии пассивного расслабления воспринимающего;

3) наиболее доступным (и «уязвимым») для подпороговой стимуляции является зрительный анализатор;

4) подпороговые стимулы лучше реализуются, если они обращены к витальным потребностям личности (этот вывод отчасти дублирует и одновременно расширяет п. 1).

Подчеркнем еще раз: поскольку перечень общих для всех людей витальных потребностей не велик, а наиболее конкурентоспособными обоснованно считаются сексуально окрашенные стимулы, а также связанные с оральными наслаждениями, основная часть рекламы прямо или косвенно апеллирует именно к этим сферам и реализуется электронными СМИ преимущественно в прайм-тайм (с 18 до 21 часов), когда зрители пребывают в состоянии пассивного расслабления, нередко сочетая его с приемом пищи. Совмещение ситуации поглощения последней с поглощением информации является дополнительным («катализирующим») фактором.

В современной психофизиологии принято считать, что подпороговый стимул (особенно при многократном его повторении) формирует своего рода физиологическую «гипотезу», в результате чего повышается вегетативная активность, которая сохраняется до тех пор, пока эта гипотеза не будет «подтверждена» или «опровергнута» (реализована в действии). Но даже

в случае, если это не приводит к конкретному действию, подпороговый стимул может навязывать ориентировочную классификацию или идентификацию стимулов и, соответственно, формирование мотивационных установок и оценочных суждений (по принципу «хороший – плохой»).

В этот же период было высказано предположение, что подпороговая стимуляция может оказывать определенное влияние на поведенческие реакции человека «в обход» сознательного контроля, вызывая в некоторых случаях эффект императивного подсознательного внушения, и, являясь для сознания индивида в этом случае в известной степени стимулом «изнутри», не встречает внутреннего сопротивления, т. к. субъект связывает совершаемые действия со своими внутренними побуждениями и никак (сознательно или критически) не относит их на счет чисто внешних воздействий. И хотя эти положения многократно оспаривались, тем не менее они также активно используются в современном рекламном бизнесе.

В дальнейших исследованиях О. Петцлем было выявлено, что надпороговые стимулы – и это самое важное: находящиеся вне фокуса внимания – действуют так же, как и подпороговые.

Многочисленные исследования феномена Петцла, который исходил из концепции 3. Фрейда, позволили сделать весьма существенные выводы, в частности:

1) анализаторы фиксируют и способствуют сохранению в памяти значительно большего объема информации, чем та, которая отражается в сознании;

2) повторное предъявление подпорогового стимула приводит к снижению порога восприятия и может вызвать пороговую реакцию, при этом преимущественно невербальную или поведенческую;

3) действие подпороговых стимулов, по-видимому, имеет много общего с эффектом постгипнотического внушения и может проявляться через мотивационную сферу.

Здесь уместно еще раз подчеркнуть, что стимулы, находящиеся вне фокуса сознания, воспринимаемые «боковым зрением» или «боковым слухом», также относятся к подпороговым, а их действие усиливается при многократном предъявлении одних и тех же стимулов.

Я позволю себе чуть-чуть пояснить эту идею ее практическим воплощением: когда мы, сидя перед экранами телевизоров, в очередной (тысячный) раз отворачиваемся от надоевшей «тети Аси с ее порошком», или от мужиков, которые «сидят за кружкой пива и не жужжат», или от надоевших зубов, которые «здесь коренные жители», и временно как бы переключаемся на другие дела, темы разговоров, домашние заботы и т. д., мы создаем самые идеальные условия для вхождения этих надпороговых стимулов в подсознание, фактически в виде императивных подпороговых.

В заключение несколько слов о новых психологических технологиях так называемой репрессивной коммуникации, которая активно используется современными СМИ.

Из многочисленных манипулятивных техник здесь следует упомянуть несколько основных:

1) отсечение от потоков альтернативной информации в целях блокировки критического восприятия и оценки доступной (предъявляемой) информации;

2) специальные методы убеждения некомпетентного слушателя или зрителя не столько в форме рационального или логического построения, сколько в форме массированного интеллектуального и эмоционального воздействия, в совокупности создающих феномен «интеллектуального насилия»;

3) подбор убедительных аргументов, принадлежащих к трудно отрицаемым или не верифицируемым;

4) предложение ситуационно «лежащего на поверхности» решения в условиях дефицита времени для его восприятия без возможности критического осмысления и обдумывания;

5) манипулятивное предложение мнений нескольких специально подобранных экспертов (заведомо представляющих не весь спектр мнений) и целенаправленное (манипулятивное) присоединение аудитории к мнению одного из них;

6) апелляция к базисным потребностям, социальным ожиданиям и примитивным чувствам аудитории (вопреки логике и здравому смыслу);

7) использование других специальных приемов PR-подавления (их сейчас известно более 200), в частности, ориентированных на минимизацию способности к самостоятельной оценке информации и формирование не самостоятельных, а так называемых связанных суждений.

Все вышеизложенное предполагает необходимость разработки механизмов защиты каждой конкретной личности и общества от недоброкачественной информации и от недобросовестной деятельности PR-тех-нологов:

1) среди направления этой работы можно было бы выделить четыре основных: гласный анализ механизмов и приемов подавления и интеллектуального насилия;

2) обучение населения, и особенно неискушенной молодежи, методам противодействия манипуляциям и защиты своего внутреннего мира;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 1 [Повести и рассказы]](/books/378704/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)

![Дмитрий Холендро - Избранные произведения в двух томах. Том 2 [Повести и рассказы]](/books/379623/dmitrij-holendro-izbrannye-proizvedeniya-v-dvuh-tom.webp)