Элизабет Лукас - Учебник логотерапии. Представление о человеке и методы

- Название:Учебник логотерапии. Представление о человеке и методы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-89353-587-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Элизабет Лукас - Учебник логотерапии. Представление о человеке и методы краткое содержание

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Учебник логотерапии. Представление о человеке и методы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Такая проекция имеет два последствия: она ведет 1) к многозначности и 2) к противоречиям. В случае с 1) причина этого последствия заключается в следующем обстоятельстве: различные вещи изображаются в одной и той же проекции одинаково; в случае с 2) причина заключается в следующем факте: одно и то же отображается в разных проекциях по-разному. (Франкл, 6)

В различного рода психотерапии нередко можно встретить многозначность и несоответствия. Принимая в расчет слова Франкла, можно предположить, что она по-прежнему страдает от последствий недопустимых проекций. Самое человечное в человеке не должно затеряться в джунглях психологических интерпретаций. Логотерапия старается избежать этой ошибки, принимая духовное как собственное – непосредственное, пусть и не единственное – измерение человека и занимаясь вопросом, можно ли сделать полезным влияние духовного на два других измерения с целью излечения. Поэтому она не пренебрегает телесным и психосоциальным, но ставит определенную исследовательскую цель в изучении того, насколько возможно мобилизовать духовные силы человека:

а) для устранения духовной фрустрации,

б) для исправления психических нарушений,

в) для борьбы с (психо)соматическими недугами.

Для этого в багаже логотерапии имеется уже 70 лет исследовательской работы, результатом которой стали очень важные результаты. Там, где традиционная психология раскрывает в общем «душевную зависимость», логотерапия говорит о мотивации «духовной независимости», а где обычная психотерапия анализирует «невротические обстоятельства», логотерапия отмечает «экзистенциальные обстоятельства». Это похоже на то, с чем связана пасторская деятельность по окормлению паствы; речь идет о выборе верующих людей определенных конфессий.

Само собой разумеется, что пациенту нужно помогать в той области, в которой находится его расстройство. Следовательно, ему могут потребоваться медикаменты (также психотропные вещества) или, в случае необходимости, электрошок на соматическом уровне; может быть потребность в очищающем чувстве облегчения, занятиях поведенческой терапией, когнитивной стратегии решения проблем и т. д. на психическом уровне; возможно, «промежуточные методы» – такие как техники расслабления (аутогенный тренинг, йога) и суггестивные методы на переходном уровне психофизического. Но, чтобы быть готовым к всеобъемлющему лечению, нужны методы излечения, которые проникают в ноэтическое измерение человека; этот пробел как раз и закрывает логотерапия, которую можно наилучшим образом совмещать с оказанием помощи на субноэтическом уровне. Не говоря о прекрасной возможности совмещения с методами на «том же» уровне, например, с пасторской деятельностью или любыми формами арт-терапии и просвещения.

Из объясненного выше становится ясно, что психическое и духовное измерения человека необходимо различать и не смешивать. (В отношении соматического измерения по этому поводу меньше путаницы.) Тот, кто хочет серьезно изучить логотерапию, должен погрузиться в ее ход мыслей о «ноопсихическом антагонизме», который, согласно тезисам, как раз и отличает человеческое существование. При этом речь идет не меньше чем о возможности плодотворной встречи «психики» и «духа» в самой личности.

Человек является точкой пересечения, пространством соприкосновения трех пластов бытия: телесного, душевного и духовного. Эти пласты не могут быть совершенно отделены друг от друга. Но было бы неверным сказать, что человек «состоит» из телесного, душевного и духовного, ведь он единство и целостность – но в рамках этой целостности и этого единства духовное в человеке встречается с душевным и телесным. Это составляет то, что я однажды назвал ноопсихическим антагонизмом. В то время как психофизический параллелизм обязателен, ноопсихический антагонизм факультативен: он всегда является лишь возможностью, просто возможностью – однако той возможностью, к которой всегда можно обратиться: всегда нужно призывать «упрямство духа», как я его назвал, против психофизического, которое только кажется могущественным. (Франкл, 7)

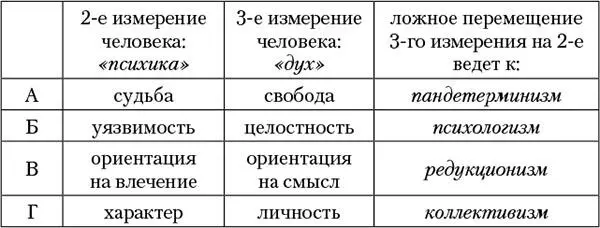

Таким образом, ноопсихический антагонизм говорит о том, что духовное и психическое измерения человека не просто стоят где-то рядом друг с другом, но и взаимодействуют, иногда и противоречат друг другу. Поэтому в следующих главах необходимо подробно рассмотреть критерии различий обоих уровней, чтобы сделать явным эту значимую возможность проявления их «антагонистической силы» для психотерапии. Речь идет о четырех критериях различия: судьба и свобода, уязвимость и целостность, ориентация на влечение и ориентация на смысл, характер и личность . Там, где эти критерии не принимаются во внимание, а все духовные феномены сводятся к психическим, что похоже на проекцию третьего измерения на второе, возникают критические искаженные образы человека, от которых Франкл по праву предостерегал. Говоря конкретно, это следующие искаженные образы:

Пандетерминизм – > тот, кто отрицает духовную свободу человека, должен вследствие этого признать, что человек полностью находится во власти своей судьбы.

Психологизм – > тот, кто теряет из виду неприкосновенную духовную экзистенцию, видит в человеке только уязвимый психический аппарат.

Редукционизм – > тот, кто недооценивает ориентацию человека на смысл, рискует трактовать каждый мотив как (скрытую) потребность в удовлетворении влечения.

Коллективизм – > тот, кто игнорирует личность каждого, может начать оценивать его только по типу характера.

Этих серьезных ошибок необходимо избегать, потому что они являются «преступлениями против духа», из которых не проистекает ничего хорошего.

• Диалектика судьбы и свободы

Молодая научная дисциплина психотерапия возникла в начале ХХ века с представления о том, что качество детства предопределяет жизнь человека и влияет на него. Основание этого детерминистского подхода нужно искать в натурализме конца XIX века, направлении, которое связывало людей (прежде всего европейской культуры) с чувством беспомощности. В то время было сделано много открытий, которые позволили расцвести этому чувству зависимости и «незначительности». Прогресс в области астрономии способствовал пониманию бесконечности космической вселенной, в которой Земля похожа на незначительную песчинку. Познания о связях общественных порядков и социально-экономического устройства делали человека крошечной шестеренкой в беспощадной машине. Стремительное развитие техники усиливало это чувство беспомощности; возникли логические модели роботов, с которыми идентифицировали себя люди. Они мыслили себя «запрограммированными» сущностями, которыми автоматически руководили фиксированные методы воздействия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: