Роберт Дилтс - НЛП-2: поколение Next

- Название:НЛП-2: поколение Next

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Питер»046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2012

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-459-00761-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберт Дилтс - НЛП-2: поколение Next краткое содержание

Эта книга посвящена новейшим значительным достижениям в области нейро-лингвистического программирования. Прочитав ее, вы научитесь простым и действенным методам успешной коммуникации, быстрого решения проблем и креативного ответа на нестандартные вызовы современной жизни.

Новое поколение НЛП, развившее уникальные методики и основанное на взаимодействии не одного, а трех разумов, находит свое применение в таких разных областях, как коучинг, психологическое консультирование, психотерапия, педагогика, здравоохранение, бизнес, юриспруденция и многие другие. НЛП – это эффективное средство формирования лидерских и управленческих навыков, ускоренного обучения, разрешения конфликтов, повышения мотивации, стимулирования креативности, лечения психических расстройств.

Издание адресовано широкому кругу специалистов, работающих в системе «человек – человек», а также всем интересующимся.

НЛП-2: поколение Next - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

По мнению Грегори Бейтсона, когда какие-то холархии достигают определенного уровня взаимосвязанности и интеграции, они начинают проявлять ключевые характеристики «разума». Бейтсон утверждал, что системы, обладающие определенным уровнем сложности, гибкости и обратной связи, могут демонстрировать характеристики «самоорганизации». Такие системы часто «обладают собственным разумом»:

Любая постоянная совокупность событий и объектов, обладающая достаточной сложностью каузальных связей и соответствующими энергетическими отношениями, обязательно будет демонстрировать характеристики разума. Она будет сравнивать… она будет «обрабатывать информацию» и обязательно будет обладать способностью к самокоррекции либо в сторону гомеостатического оптимума, либо в сторону достижения максимума определенных переменных.

При наличии достаточной взаимосвязанности и обратной связи система способна достичь более высокого уровня интеграции и демонстрирует характеристики самоорганизации. Хороший пример – так называемая гипотеза Геи, предложенная исследователем из НАСА Джеймсом Лавлоком (1979). Термином «Гея» (в честь древнегреческой богини Земли) Лавлок описывал «сложную сущность, включающую в себя биосферу Земли, ее атмосферу, океаны и сушу; совокупность, представляющую собой обратную связь или кибернетическую систему, стремящуюся создать оптимальную физическую и химическую окружающую среду для жизни на этой планете».

Лавлок предположил, что жизнь на Земле создает кибернетическую, гомеостатическую систему обратной связи, позволяющую поддерживать стабильную температуру поверхности, состав атмосферы и минерализацию океанов. Глобальная температура поверхности Земли, например, остается постоянной, несмотря на то что с момента возникновения жизни на Земле энергия солнечного излучения увеличилась на 25–30 %. Состав атмосферы Земли (79 % азота, 20,7 % кислорода и 0,03 % углекислого газа) также остается постоянным, хотя иногда может быть нестабильным. Минерализация океанов очень важна, ведь почти все клетки требуют стабильной минерализации и не переносят концентрации соли, превышающей 5 %.

Лавлок предположил, что эти факты указывают на то, что планетарная экосистема биомассы Земли регулирует такие переменные, чтобы создать на планете условия, максимально пригодные для жизни.

Физик Питер Рассел использовал и расширил этот принцип в своей концепции глобального разума (1983, 1995).

Рассел рассматривает процесс эволюции как постепенное объединение сущностей (холонов) в более обширные системы – от элементарных частиц до атомов, молекул и так далее, вплоть до организмов, обладающих сознанием. Каждый прыжок к более обширному единству создает новый самоорганизующийся паттерн.

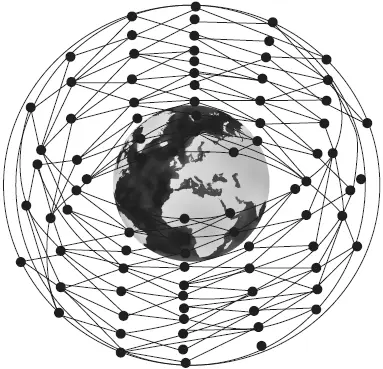

По мнению Рассела, растущая плотность населения на планете и ускоряющееся развитие технологий и коммуникаций создают ситуацию, в которой люди способны достичь более высокого уровня интеграции и создать нечто вроде общей нервной системы или общего «мозга» для всего человечества [15]. (Люди напоминают нейроны, а мобильные телефоны, телеви́дение, радио, Интернет и так далее похожи на синаптические связи между ними.)

Идея Рассела о «глобальном разуме» перекликается со взглядами Грегори Бейтсона:

Индивидуальный разум имманентен, но не только в теле. Он имманентен в путях и сообщениях за пределами тела; существует более обширный, Больший разум, и индивидуальный разум является только его подсистемой. Этот Больший разум можно сравнить с Богом, возможно, именно его люди и называют «Богом», но он при этом имманентен в тотальной взаимосвязанной социальной системе и планетарной экологии.

Одно из практических следствий утверждения Бейтсона – это возможность входить в системы интеллекта, превышающие наш индивидуальный разум. Эта идея, конечно же, проявлялась во всей истории человечества в субъективном опыте шаманов, целителей, парапсихологов, медиумов, художников, представителей традиционных культур и величайших гениев мира.

Например, в книге «Стратегии гениев» один из авторов этой книги Роберт Дилтс указывает, что почти все известные творческие гении в истории, от Леонардо да Винчи до Эйнштейна, от Моцарта до Майкла Джексона, знали так или иначе, что их лучшие работы и идеи проходят «через» них, а не «принадлежат» им как отдельным людям. Например, Моцарт писал о своих музыкальных идеях: «Как и почему они приходят, я не знаю; и не могу их заставить прийти». Однако он говорил, что эти идеи легче всего посещают его, когда он находился в определенных внутренних состояниях, когда творческий процесс разворачивается «в приятном живом ви́дении».

В своих заметках Леонардо да Винчи описывал, как он смотрел на «стены, покрытые разными пятнами, или на груды разнообразных камней», чтобы «стимулировать и пробудить» свой разум «для различных изобретений». Леонардо говорил, что может увидеть на стене «разные пейзажи, украшенные горами, реками, скалами, деревьями, полями, широкими долинами и живописными холмами», а также «быстро движущимися фигурами и странными выражениями лиц, чужеземными одеждами и бесчисленными множествами вещей».

Грегори Бейтсон считал, что наш индивидуальный разум является частью Большего разума, возникающего из« тотально взаимосвязанной социальной системы и планетарной экологии»

Точно так же Альберт Эйнштейн утверждал, что его идеи и теории возникают спонтанно в процессе определенных «мысленных экспериментов» и «не возникают в результате каких-либо манипуляций с аксиомами» или рациональных, когнитивных форм мысли.

Эти описания указывают на методы, позволяющие установить связь с творческим интеллектом, выходящим за пределы индивидуального когнитивного разума. Кроме представления о «Боге» Бейтсона, Больший разум, о котором говорит Бейтсон, возможно, и есть то, что мы называем «интуицией», «творческим бессознательным» в работах Милтона Эриксона, или «коллективным бессознательным» в трудах Карла Юнга.

Фрейд предполагал, что бессознательное – это нечто личное, находящиеся внутри личности. С другой стороны, Юнг рассматривал личное бессознательное как вершину более обширного универсального слоя бессознательного, коллективного бессознательного – унаследованной части человеческой души, не связанной с личным опытом.

По мнению Юнга, коллективное бессознательное выражается в архетипах, универсальных мыслеформах или мысленных образах, оказывающих влияние на чувства и действия личности. Юнг отмечает, что переживание архетипов часто не ограничивается местными традициями или культурными нормами. Юнг предположил, что архетипы – это врожденные конструкции. Он считал, что новорожденный ребенок – не «чистый лист», он уже несет в себе способность воспринимать определенные архетипические паттерны и символы. Он считал, что дети так много фантазируют, потому что у них еще недостаточно реального опыта для того, чтобы разорвать связь своего разума с архетипическими знаниями и образами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: