Дэвид Шарфф - Сексуальные отношения. Секс и семья с точки зрения теории объектных отношений

- Название:Сексуальные отношения. Секс и семья с точки зрения теории объектных отношений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-213-5, 0-7657-0165-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэвид Шарфф - Сексуальные отношения. Секс и семья с точки зрения теории объектных отношений краткое содержание

Эта книга – подробное, ясное, хорошо выстроенное введение в психодинамику любви и сексуальных отношений. В ней осуществлена интеграция идей классического психоанализа и теории объектных отношений касательно роли сексуальности в человеческих отношениях. Психосексуальное развитие индивидуума, рассмотренное от младенчества до старости, соотнесено с жизненным циклом семьи. Поведенческая методика сексуальной терапии обогащена пониманием бессознательной коммуникации и психоаналитической техникой лечения разговором.

Эта книга адресована широкому кругу специалистов: прежде всего психоаналитическим терапевтам, супружеским и семейным психотерапевтам и сексопатологам, а также психологам-консультантам, клиническим психологам и психиатрам.

Сексуальные отношения. Секс и семья с точки зрения теории объектных отношений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этих взаимопереплетающихся аспектах семейного развития ребенок на каждой стадии вбирает в себя свои переживания, связанные с родителями, как данные об «интернализованном объекте» и «Эго» или части его самого, соответствующей его восприятию конкретного объекта в конкретный момент развития. Поскольку подавляемые либидинальная и антилибидинальная системы остаются относительно неизменными во времени, они продолжают входить в состав Я, не подвергаясь процессу созревания. Между тем, на уровне центрального Эго , то есть в основном русле развития, родитель и ребенок продолжают эволюционировать, и их отношения репрезентируют «подлинное» взаимодействие. Однако образ родителя, включенный в вытесненную систему внутренних объектов, не изменяется, и ребенок отчасти ведет себя так, как будто бы реальный родитель остался или должен был остаться «внутренним объектом» из его прошлого опыта. Некоторые элементы поведения родителя действительно сохраняются, и такая стабильность в течение продолжительного периода подкрепляет структуру внутреннего опыта. В зависимости от того, насколько неизменно ведет себя родитель, модель, интроецированная ребенком, закрепляется и становится все более ригидной. Опыт, усвоенный в начале жизни, преобразуется в очень устойчивые модели – как потому, что внешний и внутренний миры становятся ближе, так и потому, что зачастую они поддерживаются постоянством родительского поведения [232]. Внутренняя модель опыта до определенного предела подвластна изменениям, но им противостоит сила инерции. Психотерапия обычно занимает так много времени именно потому, что устоявшиеся старые модели могут изменяться лишь очень медленно и каждая внутренняя перемена сопряжена с потерей части знакомого внутреннего мира, которую нужно оплакать, прежде чем ее место займет новая модель [233].

Таким образом, у растущего ребенка наблюдается тенденция частично использовать родителя в трансферентном смысле, ощущая при этом иллюзорную уверенность, что ни он сам, ни его родитель не изменились со времени более раннего опыта. Несмотря на эту иллюзию, ребенок посылает также сигналы о том, что ему нужен родитель, соответствующий актуальному уровню его развития. Родитель часто чувствует эту несогласованность, поскольку он тоже стремится отвечать меняющимся потребностям растущего ребенка, однако встречается с отношением , которое можно ожидать от детей более младшего возраста. Разумеется, нередко родителя вынуждают быть таким, как раньше, или, напротив, он сам может избегать роли, уместной исходя из уровня развития ребенка, из-за актуализации собственных старых конфликтов.

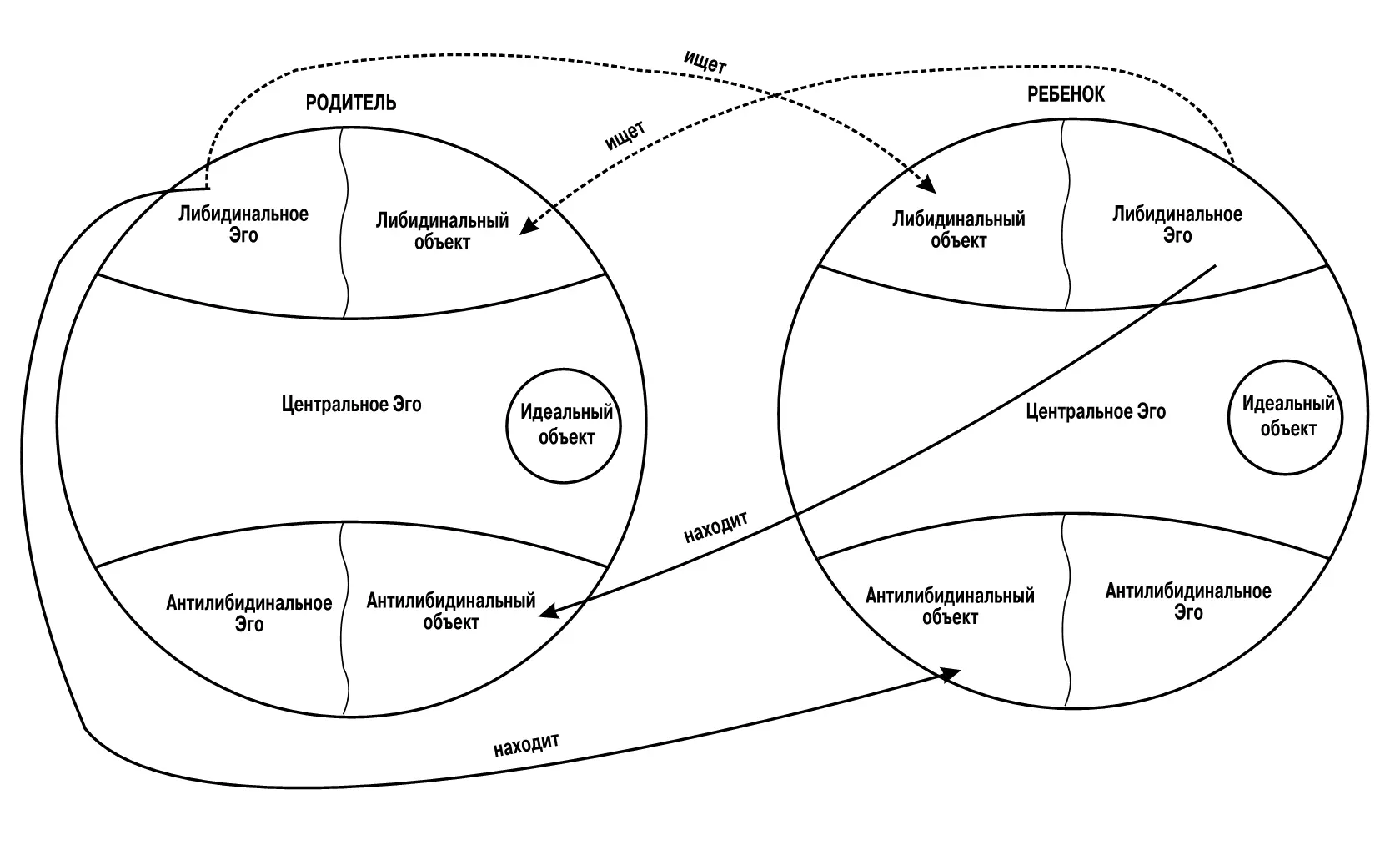

Окончательные отношения между родителем и ребенком разворачиваются не только на уровне центральных Эго и реальных внешних объектов. Они также имеют форму «разговора» между подавленными бессознательными частями психики того и другого. Например, либидинальное Эго ребенка, взаимодействуя с родителем, может бессознательно искать в нем соответствие с возбуждающим объектом ребенка. Если же родитель не реагирует, ребенок может увидеть в этом проявление антилибидинального объекта. Эта ситуация представлена на схеме А.2.

Схема А.2 Выше представлен механизм взаимодействия проективной и интроективной идентификаций ребенка с родителем в ситуации, когда он сталкивается с фрустрацией, неутолимой тоской или травмой. На диаграмме показан ребенок, стремящийся удовлетворить свои потребности и идентифицирующийся с аналогичными тенденциями в родителе посредством проективной идентификации. Если в ответ он встречает отвержение, он отождествляется с фрустрацией антилибидинальной системы родителя через интроективную идентификацию. Его либидинальная система с новой силой продолжает подавляться антилибидинальной системой.

Теперь он воспринимает родителя как отвергающий объект, активизирующий антилибидинальную систему. Родитель также нередко стремится обнаружить в ребенке утраченный либидинальный объект и вместо этого встречает объект злой и фрустрирующий, который напоминает ему о его собственных антилибидинальных родителях. Подобная ситуация, несущая в себе фрустрацию для обеих сторон, характерна для отношений между родителями и подростками. Она также нередко возникает в супружеской паре под влиянием сексуальной дисфункции, все больше навязывающей партнерам антилибидинальное взаимодействие.

В схеме А.3 обобщается разобранный выше пример отношений между ребенком, выражающим ранние трансферентные потребности, и фрустрированным родителем, или между двумя партнерами, каждый из которых ищет либидинальный объект и чувствует, что находит только антилибидинальный.

Схема A3. Бессознательные уровни взаимодействия родителя и ребенка в обоюдно фрустрирующей ситуации.

В каждом случае основную цель, заключающуюся в установлении и поддержании любящих отношений, можно считать достигнутой в той степени, в какой взаимодействие между участниками этих отношений удовлетворяет их «центральные Эго». В безопасном пространстве этой взаимной зависимости центральные Эго могут осмелиться на проявление подавленных либидинальных и антилибидинальных систем, не опасаясь разрушить привязанность. Эти отношения черпают свою силу в неослабевающей потребности всю жизнь быть привязанным к кому-то, свойственной всем людям, несмотря на то, что объекты привязанности и способы ее выражения должны меняться по ходу развития.

Таким образом, каждый из нас вырастает, сохраняя набор интернализованных объектов, которые несут в себе схему ранних отношений с отцом, матерью и сиблингами. В нас также есть разнообразные частицы, соответствующие этим внутренним объектам. Так создается «внутренняя семья», остающаяся с нами на протяжении всей жизни. Внутренние объекты «заглядывают нам через плечо» и влияют на наши актуальные отношения. А мы, в свою очередь, даем материал для формирования внутренней семьи наших детей.

Согласно психоаналитической концепции групповой жизни, разработанной Уилфредом Бионом (Wilfred Bion) [234], в пределах каждой группы одновременно присутствуют два вида групповой ментальности: «рабочая группа» и «группа базового допущения». В группе, сложившейся для выполнения какой-либо задачи, «рабочая группа» воплощает эффективное и ориентированное на выполнение задания функционирование, а «базовые допущения» характеризуют склонность группы действовать на основе разделяемых всеми ее членами бессознательных предпосылок, соответствующих их неосознаваемым потребностям. Бион выделяет три типа базовых допущений: зависимость, нападение или бегство и объединение в пары. Пьер Турке добавил к этому перечню «слияние» [235]. Мы можем проследить соответствие этих базовых предпосылок стадиям психосоциального развития ребенка, начиная с ранней фазы слияния, за которой следуют оральная (зависимость), агрессивная (нападение или бегство) и генитальная (объединение в пары). Неявная группа по «базовой предпосылке» может участвовать в выполнении задания (например, зависимая группа может быть эффективна как аудитория докладчика) или подрывать его. (Аналогичная зависимая группа не справится с задачей, требующей внутренней мотивации.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/1056750/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr.webp)