Томас Мюллер - Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов

- Название:Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-89353-332-3, 978-3-608-94437-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Мюллер - Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов краткое содержание

В книге представлены не только выдержавшие испытание временем традиционные взгляды на основы психоанализа, но и новые, возникшие за последние годы. Рассмотрены все разделы психоанализа, изложена его увлекательная история, определено его положение в ряду наук, затронута проблема развития, в том числе результаты наблюдений за младенцами, теория символизации, учение о сновидениях, теория болезней, а также дан обзор разнообразных прикладных исследований на базе психоанализа. При этом не только подчеркиваются достоинства и успехи современного психоаналитического метода, но и отдается должное ограничениям, с которыми связана реальная психотерапевтическая работа.

Книга может быть использована как учебное пособие для начинающих психоаналитиков, а также как руководство для практикующих специалистов.

Психоанализ. Введение в психологию бессознательных процессов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2. Психоналитическое интервью

2.1. Метод и условия

С психоаналитического «интервью» начинается любое психоаналитическое лечение. Слово интервью означает опрос, например, такой, с которым мы знакомы по опросам публичных людей на радио и телевидении. В этих интервью задаются вопросы и даются ответы. А вот в психоаналитическом «интервью» задают вопросы и отвечают на них не так часто. Поэтому здесь мы и взяли слово «интервью» в кавычки. Психоаналитичность его состоит в том, что в нем психоаналитический метод применяется по-особому.

Психоаналитический исследовательский и лечебный метод был внедрен Фрейдом в форме классического психоанализа с целью лечения людей, страдающих психическими расстройствами (см. главу IX).

При проведении психоаналитического «интервью» речь идет исключительно о постановке диагноза. Психоаналитик здесь мыслит диагностическими категориями. Он держит в голове психоаналитическую теорию личности и учение о болезнях и размышляет о том, какая психодинамика может скрываться за определенной симптоматикой.

Но одновременно при встрече с пациентом психоаналитик забывает все теории и принимает сидящего перед ним человека как можно более непредвзято. Этот парадокс типичен для психоаналитического подхода. Хотя психоаналитик и использует психоаналитические знания, но нередко он их игнорирует. Ведь если теория применяется слишком рано или ее влияние слишком сильно, есть опасность слишком быстро отнести сидящего напротив нас пациента к какой-либо диагностической категории, как бы навесив ему ярлык, например: «типичный случай невроза навязчивых состояний». Это представляло бы серьезную опасность потери непосредственности общения и понимания уникальности индивида. Однако, с другой стороны, при недостатке знаний есть опасность, что психоаналитик не заметит определенного расстройства пациента. Таким образом, во избежание обеих этих опасностей, психоаналитик должен иметь возможность попеременно переходить от одной установки к другой.

Вначале психоаналитик настраивается на пациента без каких-либо предварительных теоретических гипотез, как на человека, с которым он очень хотел бы познакомиться, на человека, который его интересует. Уже одна такая внутренняя установка позволяет ему очень много узнать о другом человеке. Но еще больше психоаналитик узнает, если постарается вникнуть в сущность другого человека, прочувствовать то, что тот рассказывает, проникнуться его чувствами. Так психоаналитик «вчувствуется» в другого человека, переживая, думая и ощущая то же, что и его собеседник.

Психоаналитик пытается воспринимать своего визави как можно более непредвзято. Он реагирует на все, что предлагает другой человек, прежде всего на его чувства, аффекты или эмоции. Например, психоаналитик реагирует раздражением на презрительно-пренебрежительное поведение пациента; легкой яростью – на слишком нахальное поведение; страхом, что пациент полностью «возьмет его в оборот», когда пациент пытается узнать о нем все, когда «ненасытному» пациенту всего мало. Другим видом страха (обесцениванием) психоаналитик реагирует на прямые или косвенные нападки на него со стороны пациента.

Поспешим добавить, что здесь речь идет о чувствах, которые, по выражению Микаэла Балинта и Энид Балинт (Balint & Balint, 1961), прекрасно поддаются контролю и помогают выявить, в какой именно паттерн взаимоотношений пациент пытается втянуть нас. В этом отношении собственные чувства психоаналитика, при условии, что он основательно изучил их в период своего обучения, являются прекрасными инструментами для диагностики нарушений отношений. Их использование позволяет получить информацию, которую невозможно добыть никакими другими средствами, особенно когда это касается данных очень личного, частного и интимного характера.

Правда, чтобы получить их, необходимо соблюдение определенных условий:

1) интервьюер должен поставить пациента в такие четкие «рамки», в которых тот сможет чувствовать себя уверенно. Интервьюер должен создать атмосферу, в которой пациент сможет доверять ему, что, в свою очередь, предполагает, что психоаналитик принимает пациента или пациентку такими, какие они есть.

Если психоаналитик, со своей стороны, выполнил эти условия, то

2) пациент, со своей стороны, может освоиться в этой ситуации, вступить в беседу с интервьюером, тем самым обеспечивая ее успех, причем пациент говорит, а аналитик сосредоточивается исключительно на слушании. При этом речь идет об активном слушании с применением разнообразных техник, в котором мы, по Аргеландеру (Argelander, 1970), различаем три уровня.

2.2. Три уровня

1) Уровень объективной информации объединяет в одну логическую цепочку причину и ее следствие, например, начало депрессии (следствие) после потери значимого лица (причина).

2) На уровне субъективной информации доминирует психологическая очевидность, например, смутное чувство печали вдруг становится понятным как отголосок от потери значимого человека.

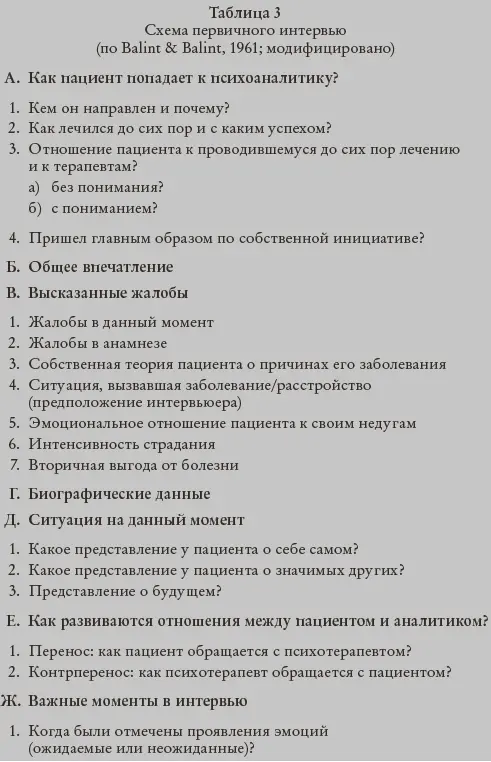

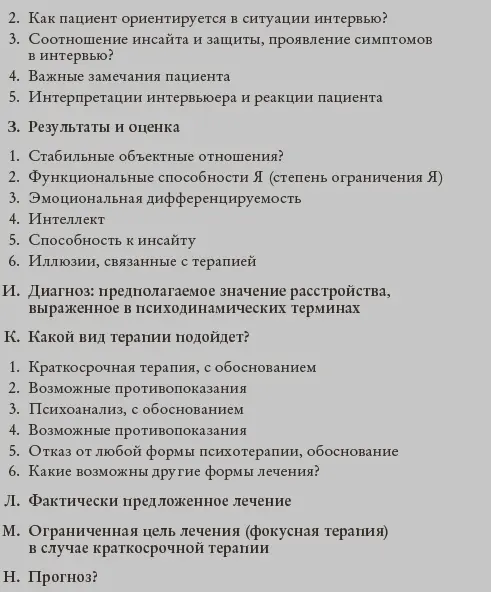

3) На уровне ситуативной информации пациент открывается аналитику, втягивая его в совершенно определенное сценическое действие, в котором он (пациент), например, как ребенок просит о помощи, обращается с психоаналитиком свысока или хочет спровоцировать его на какие-то совершенно определенные поступки по отношению к себе. В конкретной ситуации обоим ее участникам становится очевиден характер этих отношений, наступает понимание, что один бессознательно делает с другим или что другой позволяет делать с собой. Для помощи интервьюеру с успехом может применяться хорошо зарекомендовавшая себя схема, приводимая далее (таблица 3).

2.3. Показательный случай из практики

Протокол первичного интервью с 31-летней лаборанткой. Работала в медицинском учреждении. Замужем, детей нет.

Начало встречи: У интервьюера создается первое впечатление, что перед ним молодая неопытная женщина. После того как они сели, интервьюер заметил, что пациентка носит на правой руке кольцо.

Внешний вид: Среднего роста, молодо выглядящая женщина, с голубыми глазами и коротко стриженными белокурыми волосами.

Ход интервью: Интервьюер извиняется за небольшое опоздание и выражает готовность выслушать пациентку.

«Вы хотите, чтобы я вам что-то рассказала?» – «Да». Вначале пациентка сообщает, что в феврале ей стало ясно, что с ней что-то не в порядке. Делая покупки, она что-то взяла не оплатив, украла; у нее была какая-то навязчивая потребность сделать это и она считает, что так дальше продолжаться не может. Она позвонила сюда (в поликлинику), и ей посоветовали обратиться в консультационный пункт, куда она и отправилась. В результате бесед, состоявшихся там, ей стало ясно, что ее проблемы гораздо глубже, почему она и пришла сюда снова на прием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: