Джон Ричардсон - Мысленные образы. Когнитивный подход

- Название:Мысленные образы. Когнитивный подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Когито-Центр»881f530e-013a-102c-99a2-0288a49f2f10

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-89353-187-6, 0-86377-843-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Ричардсон - Мысленные образы. Когнитивный подход краткое содержание

Учебное пособие написано с позиций когнитивного подхода и посвящено проблеме ментальных, или мысленных образов. Кратко, но систематично и на современном уровне освещаются разные аспекты психологии образов: переживание образов, образная репрезентация, образность той или иной стимуляции, образ как способ организации деятельности. Значительное внимание уделено методам исследования и диагностики образной сферы человека, а также мозговым механизмам, связанным со способностью к генерации образов.

Данное пособие в значительной степени восполняет пробел в доступной отечественному читателю психологической литературе и будет полезна не только психологам – студентам, аспирантам и научным работникам, – но также и всем тем, кого интересуют механизмы и закономерности познавательной деятельности человека.

Мысленные образы. Когнитивный подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На основании сходства между результатами этих экспериментов Бауэр сделал вывод, что «такого рода закономерности воспроизведения изображений, образов и слов обеспечиваются, вероятно, одной и той же системой генерации отношений» (Bower, 1972, р. 81). Другие исследователи склонны согласиться с утверждением, что и образные, и вербальные инструкции просто поощряют установление отношений внутри заучиваемого материала, не выходя за пределы единого кода или системы (J.R. Anderson and Bower, 1973, р. 457; Begg, 1978, Rohwer, 1973). В главе 4 был приведен аргумент, высказанный Маршаком с соавт. (Marschark, Richman, Yuille and Hunt, 1987), что влияние образности на результаты воспроизведения можно объяснить большей отчетливостью высокообразных стимулов и более интенсивным кодированием отношений между ними. Хотя в их статье об этом прямо и не говорится, но подразумевается, что тот же способ объяснения применим и к эффектам образных мнемонических инструкций (см. Marschark and Cornoldi, 1991).

Можно предположить, что инструкции на использование образов не окажут никакого влияния, а) когда испытуемые лишены возможности кодировать отношения, или б) когда они обеспечены какой-либо альтернативной основой кодирования информации об отношениях (например, тематически структурированными материалами). Данные о влиянии интерактивных и сепаративных инструкций, которые обсуждались в предыдущем параграфе, подтверждают первое из этих предположений. Данные в пользу второго предположения получены в экспериментах на запоминание сложных идей и на запоминание прозаических отрывков.

Мною был проведен эксперимент, где была использована процедура, разработанная Бренсфордом и Френксом (Bransford and Franks 1971): оценивалась способность испытуемых сохранять в памяти сложные идеи и те конкретные предложения, в которых эти идеи были выражены (J.T.E. Richardson, 1985). Например, испытуемых просили запомнить высокообразные предложения:

• желе было сладким

• муравьи ели желе на кухне

• муравьи ели сладкое желе, которое находилось на столе, определяющие сложную идею: «Муравьи на кухне ели сладкое желе, которое находилось на столе».

Подобным же образом, испытуемым предлагали запомнить низкообразные предложения:

• отношение было высокомерным

• отношение вызвало немедленную критику

• высокомерное отношение, выраженное в выступлении, вызвало критику,

определяющие сложную идею «Высокомерное отношение, выраженное в выступлении, вызвало немедленную критику».

Три группы испытуемых получили разные инструкции: стандартные, в которых не определялась стратегия заучивания; сепаративные, в которых предлагалось сформировать один мысленный образ на каждое предложение; и интерактивные инструкции, предписывающие формирование сложного образа, объединяющего события, описанные в двух и более предложениях. Не было обнаружено никаких различий во влиянии сепаративной и интерактивной инструкций на результаты запоминания общей идеи и исходных предложений, равно как и различий по запоминанию общей идеи между этими двумя группами и теми испытуемыми, кто получил стандартные инструкции. Инструкции на использование образов не влияли на запоминание высокообразных предложений и приводили к ухудшению запоминания низкообразных предложений. Можно предположить, что образная инструкция выступает для испытуемых в качестве иррелевантного задания, которое требует дополнительных усилий и мешает процессу запоминания низкообразных предложений.

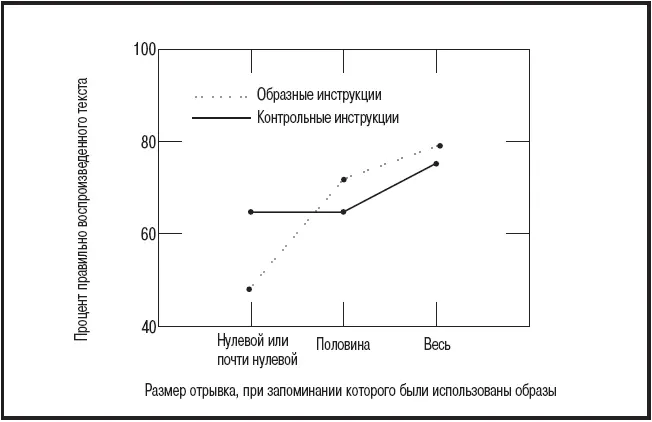

Исследование Андерсона и Кулхеви (Anderson and Kulhavy, 1972), о котором уже упоминалось в этой главе, часто используют для демонстрации положительного влияния образных инструкций на воспроизведение прозы. Можно напомнить, что эти авторы сравнивали результаты воспроизведения текста теми испытуемыми, которым предлагали сформировать мысленные образы, и теми, кого просили только прочитать текст. Первоначальный анализ количественных показателей воспроизведения не выявил значительной разницы между результатами этих двух групп, и это может свидетельствовать о том, что инструкции по формированию образов не облегчают заучивание прозы. После тестирования Андерсон и Кулхеви предъявляли испытуемым опросник, в котором спрашивали об использованных при выполнении задания стратегиях. Они обнаружили, что объем точно воспроизведенного текста значимо связан с размером той части прозаического отрывка, при заучивании которого испытуемые использовали образы. Был сделан вывод, что «человек запоминает больший по объему текст, если он формирует образы описанных в нем предметов и событий» (Anderson and Kulhavy, 1972, р. 243).

Результаты, полученные Андерсоном и Кулхеви, показаны на рис. 5.1. Очевидно, что значимый главный эффект длительности использования образов, оцененной по самоотчетам испытуемых, должен быть рассмотрен в связи с его значимым взаимодействием с эффектом образных инструкций. Подробный анализ отчетов испытуемых, получивших «контрольные» инструкции, не предполагающие специальной стратегии заучивания, выявил очень незначительную вариативность результатов запоминания, которую можно связать с самоотчетом об использовании образов. Значимый эффект этой переменной обеспечен главным образом очень низкими результатами тех испытуемых, которые сообщали, что они не использовали или не пытались использовать образы при выполнении задания, несмотря на полученные ими инструкции. Это означает, что выявленная Андерсоном и Кулхеви закономерность на самом деле является фикцией: как и в моем собственном исследовании, эффект образной инструкции если и существует, то он, скорее, имеет отрицательный знак.

Рис. 5.1. Результаты, полученные Андерсоном и Кулхеви (Anderson and Kulhavy, 1972): зависимость процента правильно воспроизведенного прозаического текста от размера той части всего отрывка, при запоминании которого были использованы образы

Результаты, идущие вразрез с вышеописанными, были получены в серии экспериментов, проведенных Чагибофым и Дэнисом (Chaguiboff and Denis, 1981), а также Дэнисом (Denis, 1982), которые изучали способность испытуемых хранить информацию, упоминающуюся в текстах. Испытуемые были разделены на группы с хорошей и плохой образной способностью в соответствии с их суммарными баллами по «Опроснику на яркость зрительных образов» Маркса (Marks, 1973) (см. главу 2). Когда испытуемых просили прочитать в произвольном темпе простой повествовательный текст, люди с хорошей образностью запоминали большее количество информации, но чтение занимало у них больше времени, чем у людей с плохой образностью. Конечно, можно предположить, что люди с хорошей образностью читают медленнее и внимательнее, а потому и запоминают больше. Но когда испытуемых из новой группы попросили прочитать абстрактный текст из учебника по психологии, результаты людей с хорошей и плохой образностью не различались ни по времени чтения, ни по продуктивности воспроизведения. В следующем эксперименте Дэнис просил испытуемых читать как можно быстрее. В этих условиях различие во времени чтения у людей с хорошей и плохой образностью не было статистически значимым, а люди с хорошей образностью все равно запоминали больше. На самом деле, их результаты едва ли отличались от полученных при чтении в произвольном темпе. Это означает, что люди с хорошей образностью запоминают текст лучше, даже если они не используют дополнительное время.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: