Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Название:Психическая регуляция деятельности. Избранные труды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-9270-0099-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Ломов - Психическая регуляция деятельности. Избранные труды краткое содержание

Психическая регуляция деятельности. Избранные труды - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В процессе ощупывания асимметричных фигур то одна, то другая рука задерживается, принимая на себя функцию передвигающейся точки начала отсчета, т. е. движения рук асинхронны. Постоянная смена движений и остановок каждой из рук обеспечивает возможность определения соотношения частей контура асимметричной фигуры. Положение, длина и форма линий, ощупываемых одной рукой, оцениваются относительно тех точек, которые фиксируются другой рукой. Попытка синхронных движений рук по контуру асимметричной фигуры приводит к затруднениям в формировании целостного образа. О характере затруднений подробно говорится ниже.

При ощупывании сложных контуров, состоящих из симметричных и асимметричных элементов (относительно вертикальной оси), временная характеристика сопряженных движений рук постоянно изменяется: симметричные элементы ощупываются синхронно, асимметричные – асинхронно (рисунок 1.42).

В процессе бимануального ощупывания фигур осязательный анализатор выполняет двоякую задачу: различение последовательно поступающих осязательных сигналов от каждой руки (1) и различение одновременно поступающей пары сигналов от обеих рук (2).

Для того чтобы сформировался адекватный образ симметричных элементов фигуры, руки в каждый момент восприятия должны, в соответствии с требованиями геометрии, располагаться по разные стороны от оси симметрии, на одном перпендикуляре к этой оси и на равных расстояниях от основания перпендикуляра. А это возможно только в том случае, если движения рук синхронны. Осязательные сигналы, поступающие одновременно от правой и левой рук, в этом случае тождественны (или точнее: сигнал от одной руки является зеркальной копией сигнала от другой руки). Тождество одновременных осязательных сигналов и обеспечивает правильное отражение правой и левой сторон симметричных фигур.

Рис. 1.42. Циклограмма движений рук при ощупывании сложного контура. Сплошными линиями обозначены синхронные движении рук; пунктиром – асинхронные. Линия АВ разделяет правую и левую половины осязательного поля, зоны действий правой и левой рук. Штрихпунктирные линии cd; c 1d 1; c 2d 2– оси симметрии отдельных элементов контура. Стрелками обозначено направление движений рук

По существу в этом случае задача различения одновременно поступающих сигналов снимается. При синхронном ощупывании основной задачей осязательного анализатора является различение последовательно поступающих сигналов, которые, как правило, не тождественны. При ощупывании асимметричных фигур осуществляется различение не только последовательно поступающих, но и одновременных осязательных сигналов. Сложностью задачи, стоящей перед осязательным анализатором, в этом случае и объясняется сложность динамики сопряженных движений обеих рук. Если паузы (остановки) в движении каждой руки необходимы для различения последовательно поступающих сигналов, то остановки одной руки при движении другой необходимы для различения сигналов, поступающих одновременно. Асинхронность движений, таким образом, является условием различения повременных осязательных сигналов. Анализ данных киносъемок показал, что при ощупывании сложных контуров руки часто совершают возвратные движения. Направление этих движений противоположно тому, которое характерно для движений последовательного охвата контура в целом. Их скорость несколько больше средней скорости (рисунок 1.43).

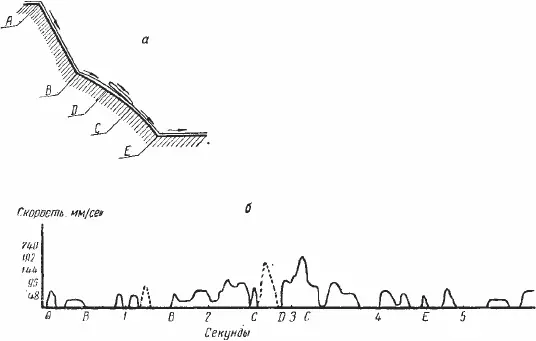

Рис. 1.43. а – траектория движения правой руки при ощупывании части контура; б – график скорости того же движения. Штриховой линией изображена скорость возвратных движений

Возвратные движения обязательны при ощупывании тех линий контура, которые незначительно отличаются от предшествующих. Так, на рисунке 1.43 линия АВ – прямая, линия ВЕ – с незначительной кривизной.

Как правило, чем меньше различие между предшествующими и последующими линиями контура (по ходу их ощупывания), тем чаще совершаются возвратные движения. При прямом движении происходит лишь очень грубая дифференцировка последовательно поступающих сигналов. Сравнительно точно различается направление движений, а следовательно, положение линий контура относительно вертикальной оси, их длина и форма различаются менее точно. Возвратные движения обеспечивают формирование более тонкого различения всех особенностей ощупываемых линий.

Те части контура, которым соответствуют возвратные движения, по существу ощупываются трижды, а если возвратные движения повторяются, и пять раз: сначала – прямое движение, затем – возвратное и опять прямое. Благодаря этому ассоциации между осязательными сигналами становятся более прочными.

Таким образом, возвратные движения в сочетании с прямыми обеспечивают и более тонкий анализ, и более прочный синтез осязательных сигналов.

Скорость возвратного движения, как уже отмечалось, больше чем скорость первого прямого движения, а скорость повторного прямого движения больше чем скорость возвратного. Очевидно, в постепенном наращивании скорости и выражается факт упрочения ассоциаций между осязательными сигналами.

Изменение направления возвратных движений (по сравнению с прямыми), точно так же как изменение направления повторных ощупывающих движений, приводит к изменению последовательности поступления одних и тех же осязательных сигналов. Изменение же последовательности сигналов создает наиболее благоприятные условия для их синтеза, т. е. для переключения временно-пространственных компонентов восприятия в пространственный образ того или иного элемента контура.

При ощупывании симметричных элементов контура возвратные движения, так же как и прямые, совершаются обеими руками одновременно. Иначе обстоит дело при ощупывании асимметричных элементов контура. В этом случае возвратному движению одной руки соответствует полная и длительная, ярко выраженная остановка другой руки.

Динамика ощупывания определяется особенностями воспринимаемого контура и его положением в бимануальном осязательном поле относительно точек расхождения и схождения рук. В процессе ощупывания при переходе от одной линии контура к другой явственно обнаруживаются паузы, перерывы в движениях рук. Эти паузы являются условием, необходимым для различения последовательно поступающих осязательных сигналов. Чем меньше разница между предшествующей и последующей линиями контура (по ходу ощупывания), тем большее количество движений и пауз необходимо для их различения. При ощупывании малоразличающихся линий совершаются возвратные движения, благодаря которым достигается тонкая дифференцировка (и в то же время формируются прочные ассоциации) между последовательно поступающими осязательными сигналами. Если считать, что каждому движению руки соответствует возбуждение мозгового конца кинестетического анализатора, а ее остановке (паузе) – торможение, то следует признать, что в процессе ощупывания развертывается сложнейшая нейродинамическая картина. Фазы возбуждения кинестетического анализатора постоянно сменяются фазами торможения, причем частота и последовательность этих фаз в конечном счете определяются пространственными особенностями ощупываемой фигуры. Та к как пауза в ощупывающих движениях необходима для различения последовательно поступающих осязательных сигналов, то можно считать, что соответствующее паузе торможение является дифференцировочным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: